筋トレ道場・イメージ

「ダンベル プレス 30kg 見た目」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、おそらく「30kgを挙げられるようになると体型はどれほど変わるのか?」「自分の筋力はどのレベルにあるのか?」といった疑問を抱えているはずです。

ダンベルプレスは、ベンチプレスと並んで胸や腕、肩を鍛える代表的な種目です。しかし、片手で30kgを扱えるというのは簡単な話ではなく、多くのトレーニーがその手前でつまずき、「上がらない」と感じることも少なくありません。また、「ダンベルプレスの重量は片手何kgですか?」といった基本的な疑問や、「インクラインダンベルプレスの初心者の重量は?」など、自分に合ったスタートポイントを探す段階の方も多いでしょう。

本記事では、20kgから始めた人が30kg、そして35kgへと進んでいく過程でどのような「見た目」の変化があるのかを中心に、スタートポジションの工夫、10回できることの意味、ベンチプレスとの換算による筋力比較、さらに「ダンベルプレスとダンベルフライのどっちが効果的ですか?」といったトレーニングメニューの選び方までを丁寧に解説していきます。

単に重さを挙げるだけでなく、それがどのように筋肉の発達や体型に反映されるのか――本記事は、その“リアルな目安”を知りたい人に向けた情報ガイドです。

記事のポイント

-

ダンベルプレス30kgが見た目に与える影響

-

片手30kgの筋力レベルとその評価基準

-

20kgや35kgとの見た目や筋力の違い

-

挙上回数やフォームによる見た目の変化

ダンベルプレスで30kgの見た目のリアルとは

- ダンベルプレスの重量は片手何kgですか?

- スタートポジションで違いが出る理由

- ダンベルプレスとダンベルフライのどっちが効果的ですか?

- インクラインダンベルプレスの初心者の重量は?

- 20kgと30kgでは見た目に差がある?

ダンベルプレスの重量は片手何kgですか?

筋トレ道場・イメージ

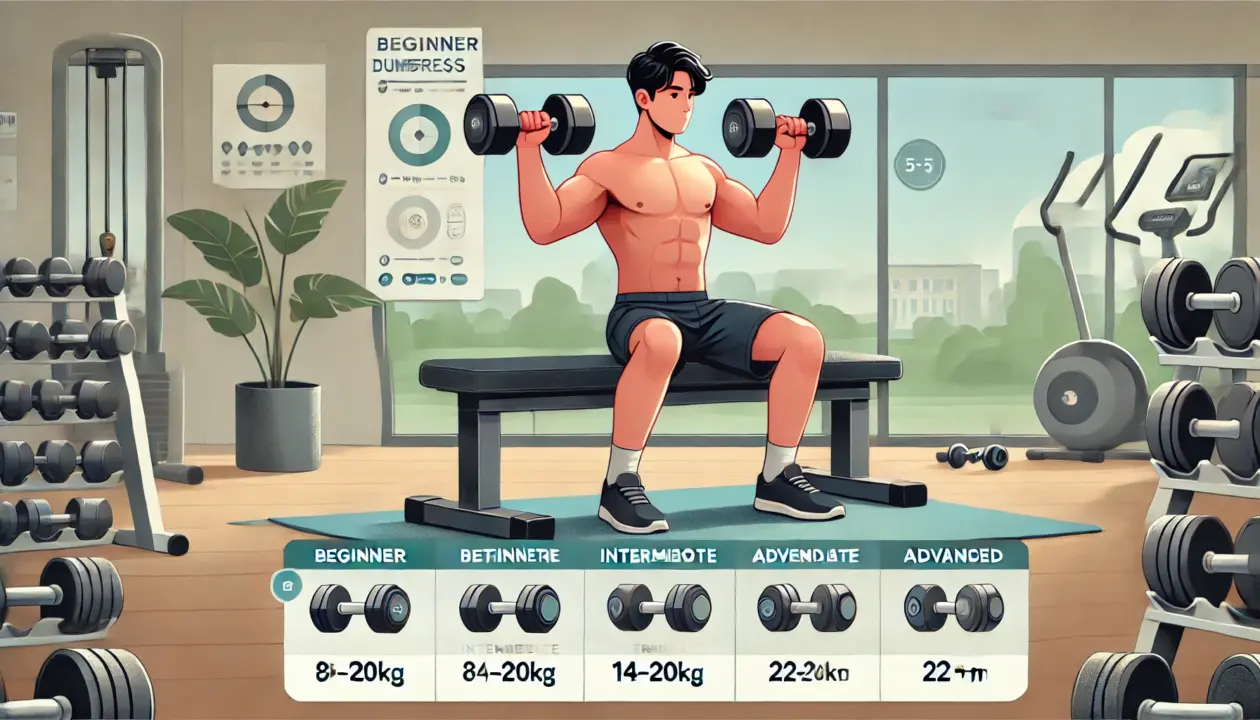

「ダンベルプレスの重量は片手で何kgが一般的なのか?」という疑問を持つ方は非常に多いです。結論から言えば、ダンベルプレスにおいて表記される重量は、基本的に片手あたりの重さを指しています。つまり、「30kgのダンベルプレス」と書かれていれば、左右それぞれの手に30kgずつのダンベルを持って行う動作を意味します。両手あわせて60kgということになります。

この表記ルールを理解していないと、自分の筋力レベルを誤って判断してしまうリスクがあります。例えば、ジムで「30kgのダンベル」と書かれている器具を見つけて、それを両手で持つと思っていると、実際には想定よりも2倍近くの負荷に驚くことになりかねません。

ちなみに、初心者であれば片手10kg〜15kg程度から始めるのが安全です。体重や筋力にもよりますが、男性でトレーニング歴が半年程度の場合、片手20kg〜25kgが扱えるようになっていることが多いです。30kg以上を扱えるようになると中級〜上級者に分類されるケースも少なくありません。

このように、ダンベルプレスの重量は「片手何kgか」で考えるのが基本となります。トレーニング記録やSNSでの投稿を見る際も、この点を理解しておくことで、より正確に他者との比較や自身の進捗を把握できるでしょう。

スタートポジションで違いが出る理由

筋トレ道場・イメージ

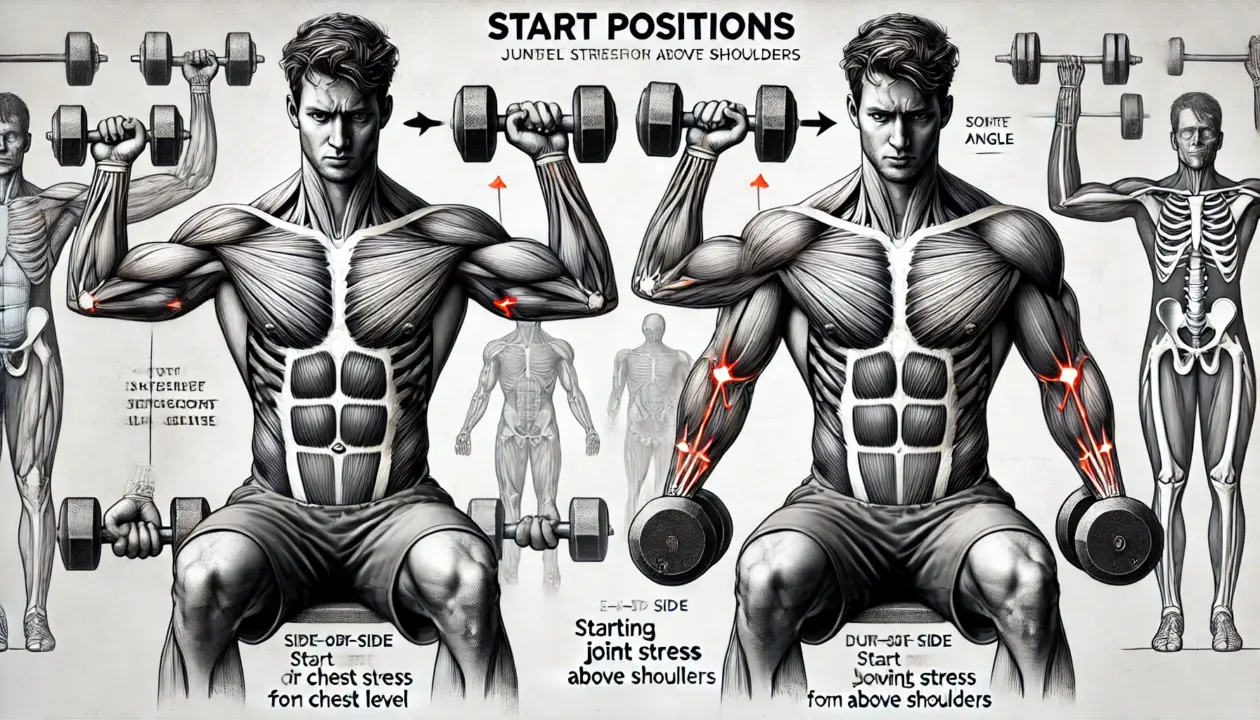

ダンベルプレスにおいて、スタートポジションはただの「構え」ではなく、動作の質や安全性を大きく左右する重要な要素です。特に高重量を扱う場合、このスタートの位置取りや姿勢の作り方によって、挙上の成功率や怪我のリスクが大きく変わってきます。

まず、ダンベルプレスでは左右のダンベルを独立して動かすため、バーベルベンチプレスよりも安定性が求められます。その際、スタートポジションが不安定だったり、肩がすでに前に出ていたりすると、ダンベルを持ち上げる前に無駄なエネルギーを消耗し、本来狙う筋肉へ適切な刺激が入りづらくなります。

特に30kg前後の重量になると、ダンベルを膝の上に乗せてから反動で胸まで持っていく「キックアップ」という動作が必要です。このときのタイミングや角度がずれてしまうと、胸までダンベルを運ぶことすら難しくなる場合があります。スタートポジションでうまくセットできなければ、筋トレではなく“重量との格闘”になってしまうのです。

また、肩甲骨のポジションも非常に重要です。しっかりとベンチに背中を密着させ、肩甲骨を軽く寄せることで、胸の張りが自然に作られ、より効率的に大胸筋へ負荷をかけられます。これができていないと、肩や腕にばかり力が入り、狙った部位を鍛えることが難しくなります。

このように、スタートポジションは「ただ持つ」だけではなく、動作全体の質を決定づける要であり、重量が重くなるほどその重要性が増していきます。安全かつ効率的なトレーニングをするためには、挙上前の準備動作にこそ丁寧な意識が必要です。

ダンベルプレスとダンベルフライのどっちが効果的ですか?

筋トレ道場・イメージ

ダンベルプレスとダンベルフライのどちらが効果的かという質問は、筋トレ初心者から中級者によく聞かれるテーマです。どちらも胸を鍛える種目ではありますが、その役割や特徴は大きく異なります。

まず、ダンベルプレスはコンパウンド種目(多関節運動)に分類され、胸だけでなく肩や腕の筋肉も同時に使います。そのため、より重い重量を扱いやすく、筋力全体の向上に効果的です。体全体の押す力(プレス力)を伸ばしたい場合には、こちらが適していると言えます。

一方、ダンベルフライはアイソレーション種目(単関節運動)に近く、胸のストレッチと収縮に特化した刺激を与えられます。重量はプレスより軽くなる傾向がありますが、その分、筋肉の「伸び縮み」を強く意識しながら行うことで、筋肥大への貢献度が高くなる可能性があります。

なお、自宅でトレーニングする人や、これからダンベル選びを始める人にとっては、ダンベルの種類を知っておくことも重要です。以下の記事では、100均を含むダンベルのタイプや特徴が詳しく紹介されています:

100均のダンベルの種類と特徴を徹底解説

ここで注意したいのは、どちらか一方を選ぶ必要はないという点です。むしろ、ダンベルプレスで全体的な筋力を高めつつ、ダンベルフライで仕上げや刺激のバリエーションを加えるというのが、最も効率的なアプローチになります。初心者のうちは、まずプレスを重視し、ある程度筋力がついてきたら、補助的にフライを取り入れるという方法がおすすめです。

また、フライは肩関節に強い負担がかかる場合もあるため、可動域を無理に広げすぎないよう注意が必要です。適切なフォームを維持できない場合は、効果よりも怪我のリスクが上回ることもあるため、扱う重量は慎重に選びましょう。

このように、それぞれの種目には異なる長所と使いどころがあります。胸のボリューム感と形を整えたいのであれば、両方をバランスよく取り入れることで、より立体的なフィジークを目指すことができるでしょう。

インクラインダンベルプレスの初心者の重量は?

筋トレ道場・イメージ

インクラインダンベルプレスに挑戦したい初心者がまず気になるのは、「何kgから始めるのが適切か」という点です。筋トレにおいて重量設定は非常に重要であり、特に傾斜のついたインクラインプレスはフラットベンチよりも負荷の感じ方が異なるため、慎重な判断が求められます。

一般的に、男性の初心者であれば片手10kg前後から始めるのが目安です。ジムなどでよく見かけるのは、10kg〜15kgのダンベルを用いて、8〜12回を安定してこなせるようにするトレーニングです。自重トレーニングや軽いプレス系の経験がある人なら、20kgに挑戦するケースもありますが、フォームが崩れてしまうようであれば見直す必要があります。

ちなみに、軽めのダンベルでもしっかり効かせるテクニックについては、こちらの記事も参考になります:

ダンベル10kgでムキムキを目指す効果的な筋トレ法

インクラインベンチは角度がついているぶん、肩への刺激が強くなります。特に三角筋前部に負荷がかかりやすいため、慣れていないとすぐに疲れてしまったり、フォームが不安定になったりすることがあります。また、ダンベルを扱う場合は左右のバランスを取ることにも神経を使うため、見た目以上に難易度が高いのが特徴です。

このため、無理に重い重量を選ぶよりも、まずはコントロールできる軽めの重量でフォームを安定させることが大切です。怪我を防ぎつつ、筋肉にしっかりと効かせるためには、正確な動作が何より優先されます。

フォームの安定性と可動域の確保を両立したい場合は、インクライン調整可能なベンチと、可変式ダンベルを組み合わせたホームジムセットがおすすめです。自宅トレーニングを快適に始めたい初心者の方には、こちらのモデルが人気です:

少しずつ重量を増やしていくことで、肩や上部胸筋に対してしっかりとした刺激を与えられるようになります。焦らず段階的に強度を上げていけば、筋力とともに見た目にも変化が出てくるでしょう。

20kgと30kgでは見た目に差がある?

筋トレ道場・イメージ

筋トレの進捗を測るうえで、「20kgのダンベルプレスと30kgでは、体つきにどれほどの違いが出るのか?」という問いは、多くの人が気になるポイントです。数値だけで比較すれば10kgの差ですが、その違いが見た目にも表れるのかという点は、非常に興味深いテーマです。

まず、単純に扱える重量が重いということは、対象筋に対する負荷が大きく、それだけ発達している可能性があるということを示します。特に、30kgを扱うレベルになると、大胸筋、肩、腕などの上半身プッシュ系の筋肉がかなり鍛えられていることが多いです。筋トレ歴で言えば、中級者以上のラインに位置づけられることが一般的で、週に数回のトレーニングを1年以上継続しているケースが多く見られます。

一方、20kgを扱っている段階では、フォームの習得や基礎筋力の向上を目指す段階にあることが多く、筋肉の「厚み」や「丸み」にはやや差が出てくる傾向があります。20kgでしっかり10回以上をこなせるようになった時点で、見た目も初心者とは明確に違うものになりますが、それでも30kgと比較すると迫力や立体感には違いがあることが一般的です。

ただし、ここで注意したいのは、見た目に最も強く影響するのは「筋力」だけではないという点です。体脂肪率が高ければ、筋肉がどれだけ発達していても輪郭がぼやけて見えることがあります。逆に、筋肉量がやや少なくても、体脂肪率が低いと筋のカットやシャープさが際立ち、より筋肉質な印象を与える場合もあります。

このように、20kgと30kgの違いはトレーニング経験や筋力レベルだけでなく、体組成やトレーニング内容の違いによっても見た目に差が生まれるのです。筋肉の厚みや力強さを目指すのであれば、30kgに近づくことは一つの目安になりますが、それだけで全てが決まるわけではありません。バランスよく全身を鍛え、適切な食事管理と継続を重ねることで、誰でも目に見える変化を感じられるようになります。

30kgを扱えるようになると、筋肉の厚みや輪郭がよりはっきりし、体型の印象も明確に変わってきます。これから30kgを目指してトレーニングに励みたい方には、段階的に重量を調整できる可変式ダンベルの導入がおすすめです。

価格と性能のバランスに優れ、長く使えるモデルとして人気の高い商品はこちらです:

ダンベル プレスで30kgの見た目でわかる筋力の指標

- ダンベルプレスが上がらない原因とは?

- 10回できるとどれくらい筋肉質?

- ダンベルプレスの35kgはどのレベル?

- ダンベルプレスの換算で見るベンチプレスとの関係

- ダンベルプレスとベンチプレスの違いは?

- 体脂肪と筋量が見た目を左右する理由

ダンベルプレスが上がらない原因とは?

筋トレ道場・イメージ

ダンベルプレスがうまく上がらないと感じたとき、筋力不足だけが理由とは限りません。実際には、フォーム、安定性、体幹の使い方、そしてウォームアップ不足など、さまざまな要因が関係しています。

まず最も多い原因は、適切なフォームが崩れていることです。特に肩が前に出てしまうと、大胸筋への刺激が逃げ、腕や肩にばかり力が入ってしまいます。その結果、効率的に力を伝えられず、重量を押し上げることができなくなるのです。また、肩や肘の角度が合っていない場合、力が分散してしまい、筋力に見合わない負荷を感じてしまうこともあります。

次に、ダンベル特有の「左右独立した動き」への慣れも重要です。バーベルと異なり、ダンベルは片手ずつの動作となるため、より高度なバランス感覚と安定性が求められます。特にスタートポジションから最初の一押しに力を使い過ぎると、それだけで疲労がたまり、本来出せる力が発揮できないこともあるでしょう。

加えて、体幹が弱いとベンチ上で身体がグラつき、力がうまく伝わりません。ベンチプレスとは違って、体幹と下半身をうまく連動させる意識が求められます。これができていないと、重量に飲まれてしまい、安定した挙上が難しくなります。

このようなときは、まずはフォームを安定させやすい重量から始めることが大切です。段階的に重さを変えながら正確な動作を身につけたい方には、こちらの可変式ダンベルが非常に便利です:

さらに見落としがちなのが、ウォームアップ不足や可動域の狭さです。十分に肩関節や胸まわりの筋肉が温まっていない状態で重いダンベルを扱うと、筋肉の出力も抑えられてしまい、思うように動かなくなります。

なお、「10kgでもきつい」と感じるようなケースには、別の原因が潜んでいる可能性もあります。筋力不足だけでなく、姿勢や可動域のクセが影響していることも多いため、こちらの記事で対策をチェックしておくのもおすすめです:

ダンベルカールの10kgがきつい時の原因と対策

このように、「上がらない」と感じたときは、単に重すぎる重量を選んでいるのではなく、フォームや身体の使い方、準備の仕方までを見直すことが効果的です。無理に回数や重量を追いかける前に、一度立ち止まって動作の質を見直してみましょう。

10回できるとどれくらい筋肉質?

筋トレ道場・イメージ

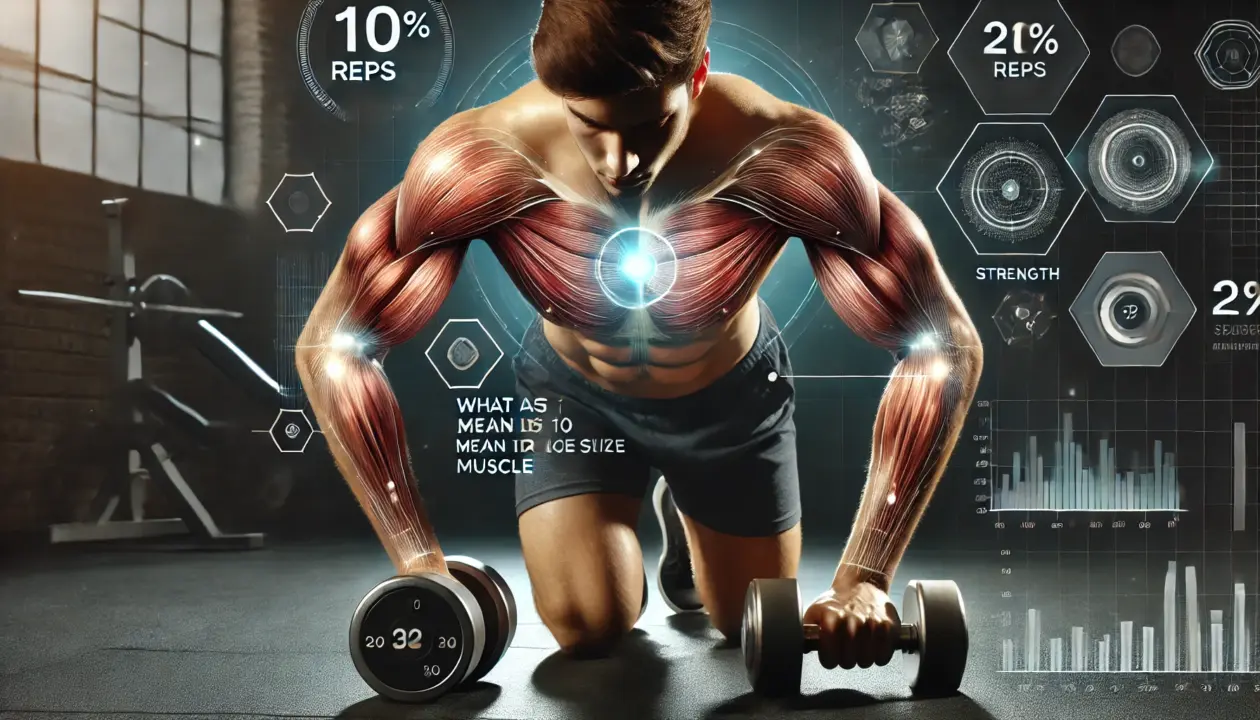

ダンベルプレスで「10回できる」というのは、実は非常に意味のある指標です。特に30kg前後の重量で10回繰り返せるようになると、その人の筋力と筋肉量の両方が相当に高まっていると考えられます。

ここで大切なのは、10回という回数が「筋肥大」に最も効果的とされるレップ数にあたるという点です。一般的に8〜12回の範囲でトレーニングすることが、筋肉のサイズを増やす目的に適していると言われています。そのため、30kgを10回行えるというのは、単に筋力だけでなく、筋肉がしっかりと肥大してきた証拠でもあります。

見た目にも変化が出てくるのはこのレベルからです。特に大胸筋の厚みや張り、肩の丸み、腕周りのボリュームなどが目立ってくるタイミングでもあります。Tシャツを着たときに胸が浮き上がって見えたり、肩幅が広く感じられたりと、周囲の人にも違いが伝わるレベルになってくるでしょう。

ただし、筋肉質に見えるかどうかは体脂肪率にも左右されます。仮に筋肉量が増えていても、体脂肪が高ければ輪郭がぼやけて見えてしまうため、「厚みはあるけどメリハリがない」といった印象になることもあります。逆に、体脂肪が低めで筋肉のカットが出ていれば、よりシャープで引き締まった体型に見えるはずです。

また、「何kgからがすごいのか?」という筋力の目安が気になる方は、以下の記事も参考になります:

ダンベルプレスは何キロからがすごい?重量の基準を解説

このように、10回できるというのは単なる通過点ではなく、筋肉質な身体を作るための基準の一つになります。重量だけでなく、その重量を何回動かせるかを意識することで、トレーニングの成果を見た目にも反映させやすくなるでしょう。

ダンベルプレスの35kgはどのレベル?

筋トレ道場・イメージ

ダンベルプレスで35kgを扱えるようになるというのは、筋トレ愛好者の中でも一部の人が到達する高いレベルです。片手35kgという重量は、見た目以上に体全体の安定性や筋力、テクニックが問われる数値であり、達成している人は中上級者以上といえるでしょう。

まず、一般的な筋力基準に照らし合わせると、片手35kgを安定してプレスできる人は、体重70kgの男性であれば中級者の上位、もしくは上級者の入口にあたります。体重が軽い人でこの重量を扱っていれば、筋力比としてはかなり優れていると考えられます。逆に、体重が重めであっても、フォームを維持したまま35kgを10回前後できるとなれば、相当なトレーニング歴と実力があると見なされるでしょう。

このレベルになると、上半身の見た目にも大きな違いが出てきます。胸板の厚さ、肩の立体感、腕のボリューム感が全体的に際立ち、いわゆる「ガタイがいい」「明らかに鍛えている人」という印象を与えることが多くなります。もちろん体脂肪率や骨格の影響もありますが、筋量としてのベースはかなり高い水準に達しているはずです。

ただし、35kgともなるとトレーニングのリスクも高くなります。特に肩関節への負担や、ダンベルのコントロールが効かなくなったときの危険性を考慮し、ウォームアップや補助者の有無、適切なベンチの使用が重要になります。

なお、40kg以上のダンベルを使う必要があるのか迷っている方は、こちらの記事も参考になります:

40キロのダンベルは本当に必要?筋トレ効果と選び方

そして、このレベルに到達した方には、より高精度で安定感のあるダンベルの使用が推奨されます。中上級者向けとして評価の高いモデルがこちらです:

つまり、35kgのダンベルプレスは、筋力・筋肉・技術のすべてが揃った段階で到達する目安であり、安定してこの重量を扱えるということは、自他共に認めるレベルに到達している証といえるでしょう。トレーニングの成果を客観的に示す指標の一つとして、非常に価値ある数字です。

ダンベルプレスの換算で見るベンチプレスとの関係

筋トレ道場・イメージ

ダンベルプレスを続けていると、ふと「この重さはベンチプレスだと何kgくらいに相当するのか?」と気になる方も多いはずです。ベンチプレスは筋力の代表的な指標として広く使われているため、比較して自分の実力を把握したいというのは自然なことです。

ダンベルプレスからベンチプレスへの換算にはいくつかの目安がありますが、一般的には「片手のダンベル重量 × 2 × 1.5〜1.6」で計算する方法がよく使われます。例えば、片手30kgのダンベルを10回挙げられる人であれば、ベンチプレス換算でおよそ90kg前後の最大挙上重量(1RM)になるとされています。

ただし、この数式はあくまでも参考値であり、必ずしも正確ではありません。というのも、ダンベルとバーベルでは動作の特性が異なり、求められる筋力や安定性、フォームが変わってくるためです。特にダンベルでは左右のバランスを自分でコントロールする必要があるため、同じ筋肉量でもベンチプレスより軽い重量になる傾向があります。

一方で、ベンチプレスではバーベルが安定している分、より重い重量を持ち上げやすくなります。しかし、これには肩や手首にかかるストレスが大きくなるというデメリットもあるため、自分の身体の状態や目的に合わせて選ぶ必要があります。

こうして考えると、換算は便利な指標ではあるものの、トレーニングの成果を測る上では一つの「参考」にとどめておくのが賢明です。重要なのは、自分がどの種目でどのくらいの回数や重量を安定して扱えているか、そしてそれがどう筋肉に反映されているかを見極めることです。

ダンベルプレスの換算で見るベンチプレスとの関係

筋トレ道場・イメージ

ダンベルプレスとベンチプレスは、どちらも上半身の代表的なプッシュ系トレーニングとして知られていますが、実際には多くの違いがあります。この違いを理解することで、自分の目的に合った種目を選びやすくなります。

まず最も大きな違いは、器具の構造にあります。ベンチプレスでは両手で一本のバーベルを扱うため、動作が直線的かつ安定しやすく、より重い重量を扱えることが多いです。これは特に筋力の指標として使われる理由にもなっており、「ベンチ何kg挙がる?」という問いはフィットネスの世界では定番です。

一方で、ダンベルプレスは左右の手に独立したダンベルを持つため、より大きな可動域が取れる点が特徴です。手首の角度や腕の動きを微調整しやすいため、肩や関節へのストレスが少なくなりやすく、より自然な動きが可能になります。また、バランスを取るために体幹や安定筋群も動員されるため、見た目以上に全身の筋力が必要になります。

このような特性から、ダンベルプレスはフォームの習得や筋肉の可動域の広さを意識したトレーニングに向いています。特に筋肉の「ストレッチ感」や「収縮感」を感じたい人にとっては、ダンベルの方がコントロールしやすいでしょう。

ただし、重量を伸ばすという目的であればベンチプレスの方が効率的であるケースも多く、コンペティションを目指す人や純粋にパワーを追求する人には適しています。逆に、バランスや見た目の美しさを重視するなら、ダンベルプレスを優先するという選択もあります。

つまり、両者の違いは「どちらが優れているか」ではなく、「何を目的にしているか」によって使い分けるべきということです。両方を適切に取り入れることで、筋力と筋肉のバランスが取れたフィジークを作ることができるでしょう。

体脂肪と筋量が見た目を左右する理由

筋トレ道場・イメージ

筋トレをしていると、「もっと筋肉をつけたい」「筋肉質に見られたい」という気持ちが強くなります。ただ、筋肉があるからといって必ずしも「筋肉質に見える」とは限らないのが現実です。ここで鍵になるのが、体脂肪と筋量のバランスです。

体脂肪は、筋肉の上に覆いかぶさる層のようなものです。どれだけ筋肉をつけても、その上に厚い脂肪があると筋肉の輪郭は見えにくくなり、結果として「がっしりしている」印象にはなっても「シャープな筋肉質」という見た目にはなりにくくなります。特に胸や腕、腹部など、筋肉のラインが強調されやすい部位では、体脂肪率の違いが見た目に直結します。

一方で、体脂肪を極端に落としただけでは、筋肉量が不足していると細身に見えてしまいます。これはいわゆる「絞れてはいるが、迫力に欠ける」という体型で、筋肉の立体感や厚みがなければ「鍛えている人」には見えにくくなるのです。

ここで重要なのは、筋量と体脂肪の両方をコントロールすることです。筋トレによって筋肉を増やす一方で、食事や有酸素運動を通じて体脂肪を管理する。このバランスを保つことで、筋肉の「カット」や「セパレーション」が際立ち、よりアスレチックで引き締まった見た目に近づいていきます。

また、遺伝的な骨格や筋肉のつき方、脂肪のつきやすい部位も人それぞれですので、誰かの理想と自分の体質が完全に一致するとは限りません。だからこそ、自分の体をよく観察しながら、「筋肉を増やすフェーズ」と「脂肪を落とすフェーズ」を切り分けて進めていくことが、理想の見た目への近道になります。

筋力と見た目のバランスを意識したい人ほど、この“体脂肪と筋量の関係”を深く理解しておくことが大切です。見た目の印象は、トレーニングの量や回数以上に、この組み合わせで大きく変わるからです。

ダンベルプレスで30kgの見た目でわかる筋力と体型の特徴を総括

-

ダンベルプレスの表記は片手あたりの重量を指す

-

片手30kgは中級〜上級者レベルに相当する

-

スタートポジションの安定がフォームの質を左右する

-

キックアップの成功が挙上のスムーズさに直結する

-

30kgのダンベルを10回上げられると筋肥大が進んでいる証拠

-

フォームや体幹の弱さが上がらない原因になることがある

-

可動域や肩甲骨の使い方が筋肉の効かせ方に影響する

-

ダンベルプレスはベンチプレスに比べて可動域が広い

-

換算すると30kgダンベルでベンチプレス約90kgに相当する

-

インクラインダンベルプレスは片手10〜15kgが初心者の目安

-

フライと組み合わせることで胸の完成度が高まる

-

20kgと30kgでは胸や肩の厚みに明確な差が出る

-

ダンベルプレス35kgは筋力・筋量ともに上級の指標となる

-

筋量があっても体脂肪が高いと筋肉の輪郭が見えづらい

-

体脂肪が低く筋量が多いほど、見た目に筋肉が際立つ