筋トレ道場・イメージ

「ダンベル カール 10kg きつい」と検索してこのページにたどり着いた方は、きっと腕トレーニングの壁にぶつかっているのではないでしょうか。10kgのダンベルが思ったよりも重く感じてできない、そんな悩みは筋トレ初心者から中級者まで多くの人が経験するものです。特に男性だからといって最初から重い重量を扱えるわけではなく、誰もが最初はフォームややり方、そして回数の調整に悩みながら進んでいきます。

一方で、無理に重いダンベルを使ってしまうと、フォームが崩れ効果が薄れるどころか、筋トレそのものが「意味ない」と感じてしまうこともあります。ダンベルカールで扱える重量が伸びないと感じるときこそ、基本に立ち返って正しいやり方や回数の設定を見直すことが大切です。

また、10kgから20kgへと成長できた場合、それは決して偶然ではなく、積み上げてきた努力と工夫の証。数字だけで見ると地味に感じるかもしれませんが、筋トレにおいて「20kgはすごい」と胸を張れる成果なのです。

この記事では、ダンベルカール10kgがきついと感じる原因や、できない状態から脱却するための具体的な方法、そしてムキムキな腕を目指すための正しいアプローチを、豊富な情報をもとに分かりやすく解説します。自分に合った重量と回数で、効率的に筋力アップを目指しましょう。

記事のポイント

-

ダンベルカール10kgがきついと感じる主な原因

-

正しいフォームややり方の重要性

-

筋力や重量の伸ばし方と対策

-

回数や目的に応じた適切な負荷設定

ダンベルカールの10kgがきついのは普通?

- ダンベルカール10kgできない理由とは?

- 男性でも10kgがきついことはある?

- 10kgがきついなら重量は軽すぎ?

- ダンベルカール10kgは回数が重要

- フォームが崩れると意味ない?

ダンベルカール10kgできない理由とは?

筋トレ道場・イメージ

ダンベルカールで10kgが持ち上がらない場合、それは珍しいことではありません。特にトレーニングを始めたばかりの人にとって、10kgという重量は思った以上に高いハードルとなることがあります。

まず、ダンベルカールは上腕二頭筋を中心とした、比較的小さな筋肉群を使う種目です。スクワットやデッドリフトのように大きな筋肉を動員するわけではないため、扱える重量にも限界があります。また、正しいフォームで行う場合、反動を使わずに持ち上げる必要があるため、純粋な筋力が試される動作でもあります。

例えば、肘が動いてしまったり、体を反らせてしまう「チーティング」と呼ばれる動きでなんとか持ち上げられても、それは正しいカールとは言えません。こうしたフォームの崩れは、上腕二頭筋への刺激が減少し、効果が薄くなるだけでなく、怪我の原因にもなり得ます。

さらに、疲労の蓄積も大きな要因のひとつです。セット数が進むごとに筋肉が疲れ、同じ重量でも重く感じることはよくあります。前日に腕を使うトレーニングをしていた、睡眠や栄養が不足していたという場合も、パフォーマンスは大きく低下します。

このように考えると、「できない」と感じる理由は、筋力そのものだけでなく、フォームや疲労、回復状態など複数の要素が複雑に絡み合っていることが分かります。まずは重量を下げてフォームの習得に専念し、徐々にレベルアップを目指すのが安全で効果的な方法です。

男性でも10kgがきついことはある?

筋トレ道場・イメージ

男性であっても、10kgのダンベルカールがきつく感じるのは決しておかしいことではありません。筋肉の大きさや体格に個人差があるように、ダンベルの扱いやすさにも明確な「平均」は存在しないためです。

男性は一般的に筋肉量が多いと思われがちですが、これはあくまでも傾向の話であり、トレーニング歴や筋力レベルによって現実は大きく異なります。例えば、筋トレ初心者であれば、5〜8kgでも十分に負荷を感じることが多く、10kgを扱えるのは早くても数週間以上の継続的なトレーニングが必要です。

ここで重要なのは、「筋力の発達スピードには個人差がある」という点です。スポーツ経験が豊富な人は比較的早く重い重量を扱えるようになりますが、運動経験が少ない人やデスクワーク中心の生活を送ってきた人は、筋力の立ち上がりに時間がかかります。

また、腕の筋肉だけでなく、握力や体幹の安定性も関係しています。握力が弱ければダンベルをしっかり保持できずに動作が不安定になりますし、体幹が弱いと姿勢が崩れてパフォーマンスに悪影響を与えます。

さらに、気づかないうちに間違ったフォームで行っているケースも多く見られます。肘が動いていたり、肩がすくんでいたりすると、本来の力がうまく伝わらず、重さを増して感じてしまいます。

このような理由から、たとえ男性であっても、10kgのダンベルカールがきついと感じるのは自然な反応であると考えて問題ありません。焦らず、軽めの重量で正しいフォームを身につけることが、結果的に10kgをスムーズに扱えるようになる近道です。

10kgがきついなら重量は軽すぎ?

筋トレ道場・イメージ

10kgが「きつい」と感じたときに、「この重量では軽すぎるのでは?」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、トレーニングにおける「軽い」「重い」の基準は、個々の筋力レベルとトレーニング目的によって変わります。

まず前提として、筋トレは常に限界まで重い重量を扱うことが正解ではありません。特にダンベルカールのように関節や腱にストレスがかかりやすい動作では、正確なフォームを保ちながらコントロールできる重量を選ぶことが非常に重要です。

例えば、10kgのダンベルで10回行うのがやっと、というのであれば、その重量は「軽すぎる」とは言えません。むしろ、筋肥大を狙うには適切な強度です。また、フォームを維持できないのであれば、それは本人にとって「重すぎる」重量ということになります。

一方で、全く疲労感を感じず、余裕で20回以上できてしまうようであれば、その場合は負荷としては軽すぎるかもしれません。こうしたときは、回数を増やすか、少しずつ重量を上げることで漸進性過負荷を実現し、筋力や筋肉の成長を促進できます。

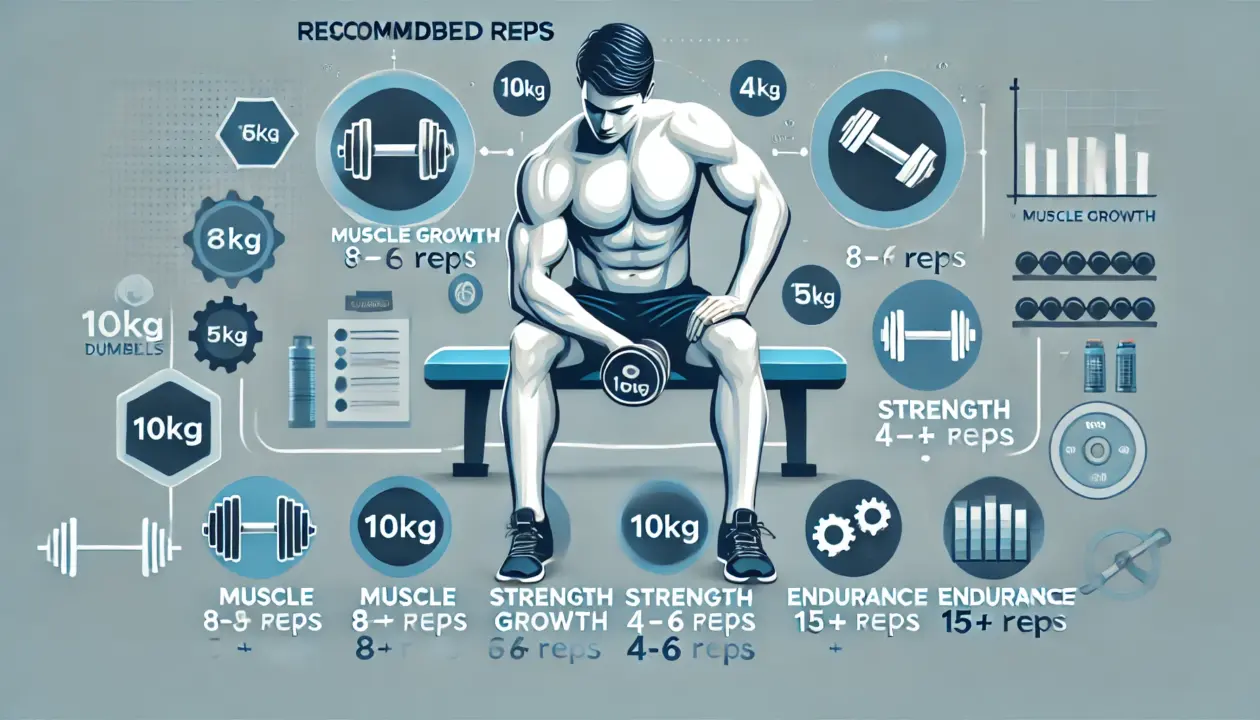

また、筋トレの目的によっても「適切な重量」の判断は変わります。筋肥大を目指すなら8~12回で限界が来る重量が効果的とされ、筋持久力を高めたいなら15回以上できる軽めの重量を使うのが良いとされています。

したがって、10kgがきついと感じる場合、それは「今の自分にとってちょうど良い負荷である」とも解釈できます。無理に重くする必要はありませんし、軽すぎると感じたとしても、正しいフォームと目的に合った設定であれば十分に効果を得ることができます。

ダンベルカール10kgは回数が重要

筋トレ道場・イメージ

ダンベルカールで10kgを使う場合、どれだけの回数をこなすかは非常に重要な要素です。なぜなら、回数はトレーニングの目的に直結するからです。

例えば、筋肉を大きくしたい人と、筋持久力を高めたい人では、最適な回数が異なります。筋肥大(筋肉を太くする)を狙う場合、多くのトレーニング理論で「1セットあたり8~12回」が効果的とされています。つまり、10kgでその範囲内の回数を「限界まで」行えるなら、その負荷は目的に合っているということになります。

一方、10回を超えても余裕があるようであれば、その重量は筋肥大にはやや軽い可能性があります。そのようなときは、フォームを保ったまま回数を増やすか、少しずつ重量を上げる必要が出てくるかもしれません。

また、ただ回数をこなせばよいというわけではありません。大切なのは、「どのようなフォームで、どのような意識で回数を積んでいるか」です。例えば、反動を使って15回行うよりも、筋肉をしっかり意識してコントロールされた動作で10回行うほうが、効果は高い傾向にあります。

さらに、トレーニング初心者の場合、最初は10kgで5〜8回しかできなかったとしても問題はありません。この場合は「フォームを維持できる範囲」で回数を増やすことを優先し、そこから徐々に回数を伸ばしていくことが安全かつ確実な成長につながります。

このように、ダンベルカールにおける「回数」は、単に数字の問題ではなく、目的やフォームと密接に関係している重要な指標です。自分の目標と現状を見極めたうえで、最適な回数設定を意識してみてください。

フォームが崩れると意味ない?

筋トレ道場・イメージ

ダンベルカールを行う際、どれほど重いダンベルを持ち上げられても、フォームが崩れてしまっていては効果は半減します。むしろ、正しいフォームを維持できなければ、筋肉に適切な刺激が入らず、怪我のリスクも高まります。

本来、ダンベルカールは上腕二頭筋をターゲットとした種目です。しかし、フォームが乱れることで、肩や腰など別の部位に負荷が分散してしまい、目的とする筋肉への刺激が弱くなることがあります。例えば、ダンベルを持ち上げるときに体を後ろに反らせてしまうと、その勢いで持ち上げる形となり、二頭筋ではなく全身を使った動作になってしまいます。

このような動きは「チーティング」と呼ばれ、一見すると重量を扱えているように見えますが、実際には筋肉の成長を妨げていることも少なくありません。また、肘が動いたり、手首が不自然な角度になっていたりすると、負荷のかかるポイントがずれてしまい、効率が大きく下がります。

さらに、誤ったフォームでのトレーニングは、関節へのストレスを増やすことにもつながります。特に肘や手首への過度な負担は、炎症や慢性的な痛みの原因になりかねません。安全性の面から見ても、フォームの乱れは軽視できない問題です。

正しいフォームとは、体をまっすぐに保ち、肘の位置を固定しながら、コントロールされた動きでダンベルを上下させることです。このとき、勢いに頼らず、筋肉の収縮と伸展をしっかりと感じることが大切です。動作スピードはややゆっくりめにし、特に下ろすとき(ネガティブ動作)を丁寧に行うと効果が高まります。

フォームが正しければ、軽い重量でも十分なトレーニング効果が得られます。逆に、フォームが崩れている状態では、どれだけ重い重量を扱っても「意味がない」と言っても過言ではありません。まずは自分のフォームを見直し、必要であれば軽い重量に戻って基本をしっかり固めることが、結果的に最短での成長につながるでしょう。

ダンベルカールの10kgがきつい時の対策

- 重量が伸びないと感じたら見直すこと

- 正しいやり方で筋力アップを狙う

- ハンマーカールなどで補強する方法

- 10kgから20kgはすごい成長?

- ムキムキになるための考え方

重量が伸びないと感じたら見直すこと

筋トレ道場・イメージ

ダンベルカールの重量がなかなか伸びないと感じたときは、トレーニングそのものを疑う前に「何をどう見直すべきか」を冷静に確認することが大切です。単に力が足りないのではなく、見落としている小さな要因が、進歩を止めている場合も少なくありません。

まずチェックすべきは、トレーニングの記録です。毎回同じ重量・回数・セット数で止まっていないでしょうか。成長が感じられないとき、多くは「漸進性過負荷」が止まっているサインです。負荷を上げるには、重量を増やすだけでなく、回数やセット数を増やす、動作をゆっくりにする、休憩時間を短くするなど複数の方法があります。

さらに、フォームの安定性も無視できません。反動を使って無理に持ち上げていたり、肘の位置が不安定だったりすると、狙った筋肉への刺激が弱まり、効率的に筋力を伸ばすことができません。動画を撮影して自分のフォームを客観的に見ることや、初心者向けのフォーム修正トレーニングを挟むことも有効です。

また、食事と睡眠も見直すべき要素です。タンパク質が足りていなければ筋肉は発達しづらく、睡眠が不足していると回復が追いつかず、次のトレーニングにも影響を及ぼします。これらはトレーニングと同じくらい、あるいはそれ以上に大切な基盤です。

最後に、トレーニングのバリエーションも検討しましょう。同じ種目だけを続けていると筋肉が刺激に慣れてしまい、成長が止まりやすくなります。ここで別の種目を取り入れることで、新たな刺激が入り、停滞を打破できることがあります。

このように、「重量が伸びない」という状態は、複数の見直しポイントが重なって生じるものです。一つずつ要素を整理し、できる範囲で改善を重ねていけば、自然と成長は再び動き出します。

正しいやり方で筋力アップを狙う

筋トレ道場・イメージ

筋力アップを目指す上で「やり方」は最も重要な要素のひとつです。同じ種目をしていても、動作の質や姿勢が異なれば、得られる効果には大きな差が出ます。特にダンベルカールのように細かな動作が求められる種目では、正しいフォームと実施方法を守ることが結果に直結します。

まず意識すべきは、ダンベルを持ち上げるときの動作です。上腕二頭筋に負荷を集中させるには、肘をしっかりと固定し、反動を使わずに筋肉の力で持ち上げる必要があります。肩をすくめたり、体を後ろに反らせたりすると、刺激が分散し効果が半減します。

次に、動作のテンポも重要です。速く持ち上げてしまうと勢いが勝ってしまい、筋肉への刺激が浅くなります。特に下ろす動作(エキセントリック局面)をゆっくりとコントロールすることで、より強い負荷を与えることができ、筋力アップにつながります。

また、呼吸も無視できません。ダンベルを持ち上げるときに息を吐き、下ろすときに息を吸うという基本のリズムを守ることで、動作が安定しやすくなります。呼吸を止めると血圧が急上昇し、体への負担が増えるため注意が必要です。

加えて、グリップや手首の角度にも気を配る必要があります。手首が反っていたり、握りが弱かったりすると力が逃げてしまい、筋肉への刺激が不十分になります。意識して手首を安定させ、小指と薬指側でしっかり握ることで、筋力をより効率よく使うことができます。

このように、筋力アップのためには「正しいやり方」を身につけることが不可欠です。重量を追い求めるよりも、まずは1回1回の動作の質を高めることに集中する方が、長期的には大きな成果につながります。

ハンマーカールなどで補強する方法

筋トレ道場・イメージ

上腕二頭筋の強化において、スタンダードなダンベルカールだけでは刺激が偏ることがあります。そんなときに役立つのが「ハンマーカール」などの補助的なエクササイズです。これらの種目は、異なる筋肉や刺激角度を活用し、バランスの良い筋力向上を促してくれます。

ハンマーカールは、ダンベルを縦に持ち、手のひら同士を向かい合わせた状態で行う種目です。この動作では、上腕二頭筋の深部にある「上腕筋」や前腕の「腕橈骨筋」に強い刺激が入ります。その結果、腕全体の太さや屈曲力の向上が見込めるほか、握力の強化にもつながります。

スタンダードカールでは感じにくい「引っ掛かり」や「停滞感」がある場合、ハンマーカールを取り入れることで違う刺激が入り、筋肉の反応が変わってくることがあります。これは、同じ動作ばかりに慣れてしまった筋肉に新たな成長のスイッチを入れる効果もあるため、筋力の伸び悩みに直面している方にとって特に有効です。

また、他にもコンセントレーションカールやインクラインカール、プリーチャーカールなど、動作の安定性やアイソレーション(特定部位の分離刺激)を高めるエクササイズも有効です。例えば、コンセントレーションカールは体を固定した状態で片腕ずつ行うため、反動が使えず、対象筋に集中しやすいという特長があります。

こうした補助種目は、通常のダンベルカールのセット後に追加する「追い込み」として活用するのも良い方法です。疲労している状態でもしっかりフォームを保てるような軽めの重量を選び、回数を多めに設定することで、筋肉への刺激を最大化できます。

このように、ハンマーカールなどの補助種目を戦略的に取り入れることで、トレーニングの幅が広がり、より効率的に筋力を伸ばすことが可能になります。単一の種目にこだわらず、複数の角度からの刺激を与えることが、結果として全体的なパフォーマンスアップへとつながっていきます。

10kgから20kgはすごい成長?

筋トレ道場・イメージ

ダンベルカールで10kgから20kgまで扱えるようになるのは、筋トレ初心者から見れば非常に大きな進歩です。数字だけを見れば「たった10kgの差」と思われがちですが、筋力の世界では倍の重量を扱えるというのは、筋肉の成長、フォームの習得、神経系の適応、あらゆる要素が複合的に働いた結果です。

ダンベルカールのように、主に上腕二頭筋という比較的小さな筋肉を使う種目では、重量の伸び方は緩やかになりがちです。これは、大胸筋や脚の筋肉のような大きな筋群に比べて、一度に動員できる筋繊維の量が少ないためです。その中で、10kgから20kgまで伸ばすには、単に回数や重量を追うだけでなく、日々のフォームの改善、食事管理、回復の徹底など、基礎的な取り組みを継続する必要があります。

例えば、10kgのダンベルで10回を余裕をもってこなせるようになっても、そこから12kg、15kg、18kg…と段階的に負荷を上げるたびに、動作の安定性や関節の強度も試されます。特に肘や手首への負荷が大きくなるため、無理な重量アップはケガのリスクも伴います。そのため、20kgを扱えるというのは、筋肉の強さだけでなく、正しいフォームを維持する技術や、筋腱の強化も含めた“総合的な成長”を意味しています。

さらに、神経系の適応という見えにくい要素も大きな役割を果たしています。これは筋肉自体のサイズを変えなくても、より効率的に力を発揮できるようになる体の仕組みのことで、トレーニング初期の成長を支える鍵でもあります。20kgを安定して扱える頃には、筋肥大だけでなく、こうした内部の進化も確実に起きていると言えるでしょう。

このように見ていくと、10kgから20kgへの成長は「すごい」と言われるにふさわしい成果です。見た目の変化だけでなく、身体の使い方や意識もレベルアップしている証拠とも言えます。焦らず、着実に歩んだ先にこそ、こうした大きな変化が待っているのです。

ムキムキになるための考え方

筋トレ道場・イメージ

ムキムキになりたいと思ったとき、まず押さえておくべきことは「筋肉は簡単には増えない」という現実です。ボディビルダーのような体を思い描いても、ただ重量を上げれば自然にそうなるわけではありません。正しい考え方と計画的なアプローチが必要です。

最初に考えるべきは、トレーニングの目的と方向性です。ムキムキ=筋肥大であるならば、筋肉を太く成長させるためのトレーニング、つまり中重量・中回数(8〜12回)での反復を意識したメニュー構成が効果的とされています。ここでは単に重いものを持つのではなく、「筋肉に効かせる」意識が重要です。筋肉をしっかり収縮させ、ゆっくり戻す。このコントロールが筋肥大には欠かせません。

そしてもう一つ忘れてはいけないのが、食事です。筋肉はトレーニング中に成長するのではなく、トレーニング後の回復過程で合成されていきます。このときに材料となるのがタンパク質です。体重1kgあたり1.6g〜2.2gのタンパク質を毎日摂取することが、筋肥大を促進する基準の一つとされています。加えて、炭水化物や脂質もバランス良く摂ることで、筋肉に必要なエネルギーとホルモン環境が整います。

また、ムキムキになるためには「休む勇気」も大切です。週7日トレーニングするよりも、週に3〜4回しっかり追い込み、その分回復日を設けたほうが、結果的には効率よく筋肉を増やせることが多いです。筋肉の成長は「刺激→栄養→回復」のサイクルで起こるため、どれか一つが欠けても思ったような効果は出ません。

さらに、メンタル面も成功のカギを握ります。短期間でムキムキになることは難しく、数ヶ月〜数年単位の努力が必要です。この間に停滞期もあれば、思ったように成果が見えないこともあるでしょう。そのときに、あきらめずに継続できるかどうかが分かれ道になります。

こう考えると、ムキムキになるというのは単なる筋トレの延長ではなく、「習慣」「食事」「思考」を整えたトータルなライフスタイルの構築なのです。コツコツとした積み重ねが、理想の体をつくるための最短ルートだと言えるでしょう。

ダンベルカールの10kgがきついと感じたときの総括

-

上腕二頭筋は小さい筋肉のため10kgでも負荷が大きい

-

初心者が10kgを扱えないのはよくあること

-

男性でも10kgがきついのは珍しくない

-

フォームを正しく維持すると持ち上げにくくなる

-

体の反動を使うと筋肉への刺激が弱まる

-

握力や体幹の安定性も重量の扱いやすさに影響する

-

疲労や睡眠不足によって重量が急に重く感じることがある

-

回数設定は目的に応じて変えるべき

-

8〜12回で限界が来る重量が筋肥大に適している

-

フォームが崩れるとトレーニング効果が大きく下がる

-

成長が止まったと感じたらトレーニング記録を見直す

-

重量以外にも回数やセット数で負荷を高められる

-

ハンマーカールなどで筋肉への刺激を変えるのが効果的

-

10kgから20kgへの成長は技術と筋力の両方を示す指標

-

ムキムキになるにはトレーニング・食事・休養の継続が必要