筋トレ道場・イメージ

ダンベル ローイング 両手でのトレーニングは、背中を鍛えたい人にとって非常に効果的な方法ですが、「効かない」と感じてしまう人も少なくありません。この記事では、ベントオーバーローの正しいやり方から、ベンチやインクラインを使ったバリエーション、片手との違いやそれぞれのメリットまで詳しく解説します。また、「ダンベルローイングはどこに効くの?」といった疑問に答えながら、重量の選び方や「平均重量は?」の目安、さらには目的に応じた「回数は?」の設定についてもわかりやすく紹介します。これから始める初心者の方も、フォームを見直したい中級者の方も、この記事を通して安全で効果的なダンベル ローイング 両手の実践方法を学びましょう。

記事のポイント

-

正しいフォームと動作

-

効かせるためのコツ

-

ベンチの使い方

-

重量と回数の目安

ダンベル ローイング 両手の正しいやり方

- ベントオーバーローで背中を鍛える基本

- ベンチを使った安定したフォームの作り方

- 重量の選び方と注意点

- ダンベルローイングはどこに効くの?

- 「効かない」と感じる時の原因とは

ベントオーバーローで背中を鍛える基本

筋トレ道場・イメージ

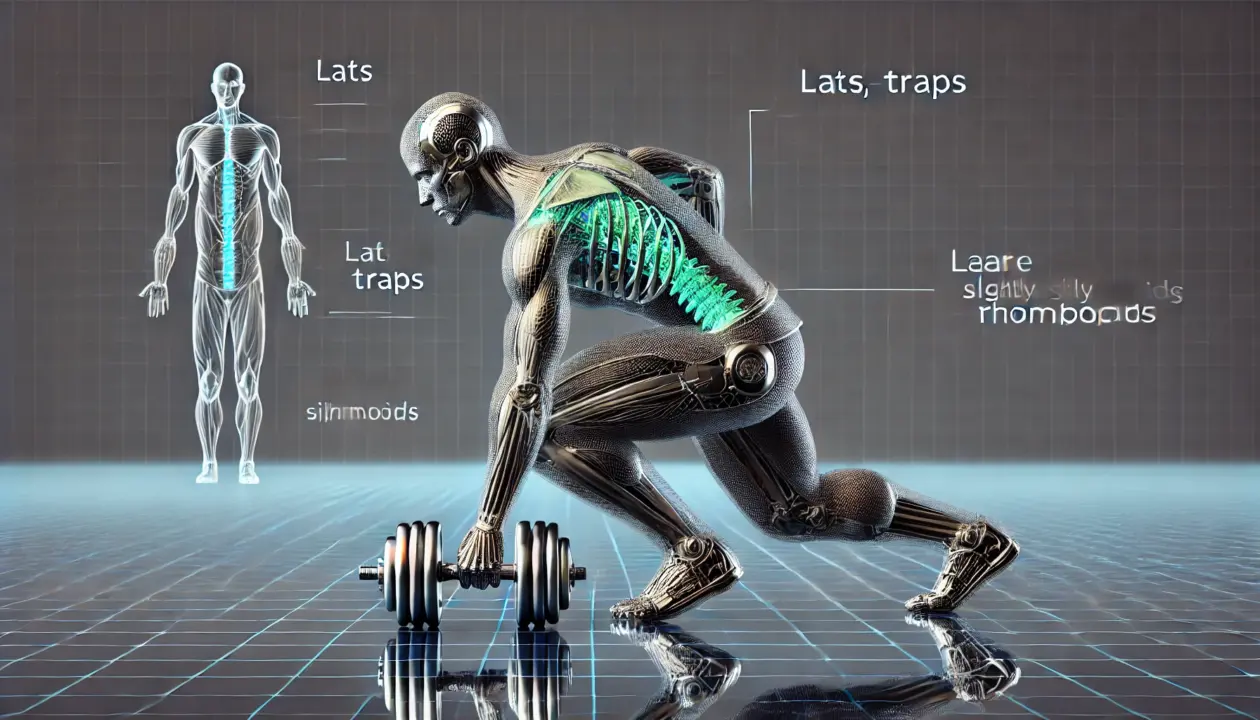

ベントオーバーローは、ダンベルローイングの中でも特に基本となる動作で、主に広背筋、僧帽筋、菱形筋といった背中の大きな筋肉を鍛えることができます。これを正しく行うことで、背中の厚みや広がりを作り出し、姿勢改善にもつながります。

この種目のポイントは「背中を丸めない姿勢」と「肩甲骨のコントロール」にあります。まず、足を肩幅に開いて立ち、ダンベルを両手に持ちましょう。次に、膝を軽く曲げ、股関節から上半身を前傾させます。このとき、背中が丸まらないように胸をしっかり張り、目線はやや前方に向けて首の自然なラインを保ちます。

動作に入る際は、腕の力で引くのではなく、肩甲骨を内側に寄せる意識を持ってダンベルを引き上げてください。ダンベルは下腹部やみぞおちあたりに向かって引き、肘は体側を通るようにします。肩がすくんでしまったり、反動を使って持ち上げたりするのはNGです。そうしたフォームの崩れは、背中ではなく腕ばかりに負荷がかかってしまう原因になります。

また、背中の筋肉を意識しやすくするためには、動作中に「引く動作で吐き、戻す動作で吸う」という呼吸を守ることが効果的です。呼吸を意識することで体幹も安定し、より安全にトレーニングできます。

ベントオーバーローはシンプルな動作に見えて、実はフォーム次第で効果が大きく変わる種目です。焦らず丁寧に動作を行い、鏡などを活用してフォームの確認を行うと良いでしょう。

ベンチを使った安定したフォームの作り方

筋トレ道場・イメージ

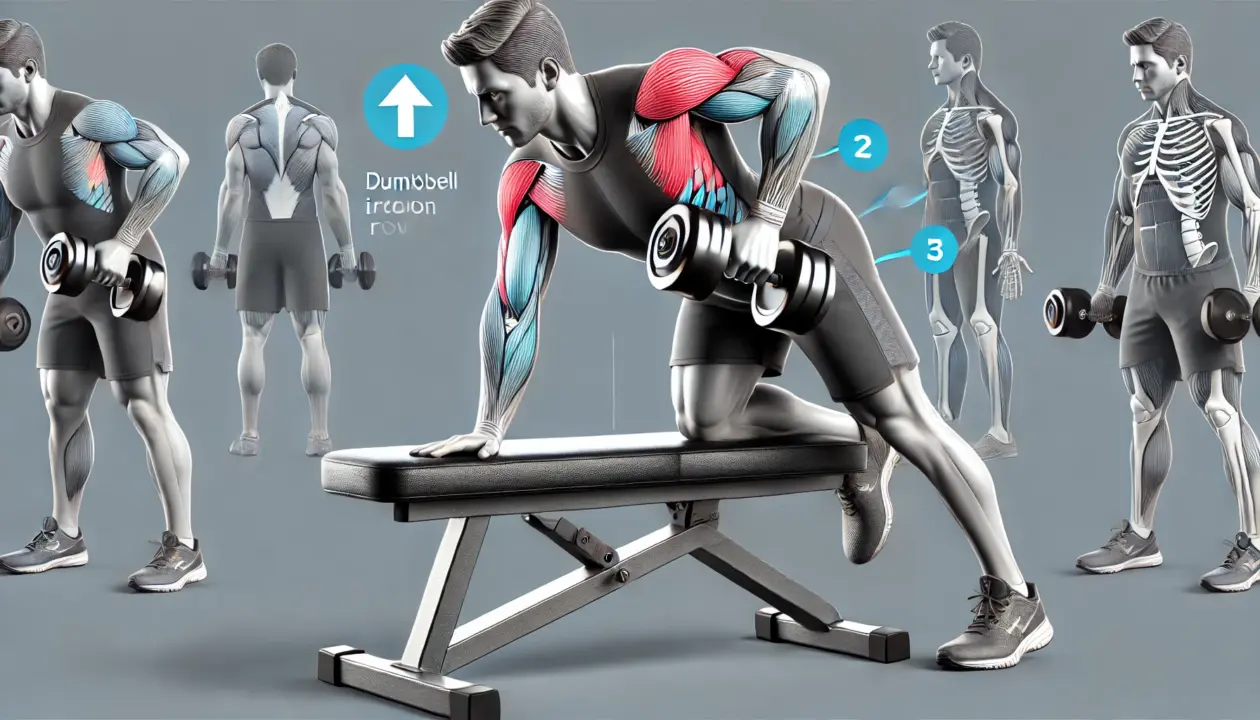

ダンベルローイングを行う際にベンチを使うことで、フォームをより安定させることができます。特に腰に不安がある方や、背中の筋肉に集中したい場合に非常に有効です。ここでは、ベンチを使った方法として代表的な「インクラインベンチローイング」と「サポーテッドローイング」の2つを紹介します。

まず、インクラインベンチローイングは、ベンチの角度を30~45度ほどに設定し、うつ伏せになった状態でダンベルを引く方法です。この姿勢は下背部の負担を大幅に軽減するため、背中の筋肉に意識を集中しやすくなります。上半身を支えるために体幹を強く使う必要がなくなる分、フォームも安定し、筋肉への刺激も明確になります。

一方、サポーテッドローイングでは、フラットベンチに胸をつけた姿勢で行うのが一般的です。動作中はベンチが体を支えてくれるため、ブレがなくなり、より正確な動作が可能になります。また、体幹の力に自信がない初心者でも安全にトレーニングを継続できるのが特徴です。

どちらのスタイルでも共通して大切なのは、背中を丸めないことと、肩甲骨を動かす意識を持つことです。腕だけで重りを引いてしまうと、ターゲットとする背中の筋肉がしっかりと使われません。これを防ぐには、ダンベルを引く際に肩甲骨を寄せ、戻す際に肩甲骨が自然に開く感覚を意識する必要があります。

ベンチを活用することで、より効率よく、かつ安全にダンベルローイングの効果を引き出すことが可能になります。体の安定が得られる分、筋肉への集中度が高まり、フォームの習得もスムーズになります。

重量の選び方と注意点

筋トレ道場・イメージ

ダンベルローイングにおいて、使用する重量の選び方はトレーニング効果を大きく左右します。適切な重量を選べば、筋力アップや筋肥大が期待できますが、重すぎたり軽すぎたりすると、正しいフォームを維持できず、効果が得られにくくなるばかりか、怪我のリスクも高まります。

まず、初心者の場合は、正しいフォームを習得することを最優先とするべきです。最初は軽めの重量、たとえば女性なら2〜5kg、男性なら5〜10kg程度から始め、フォームを保ったまま10〜15回程度の反復がスムーズにできるかどうかを確認します。反復中に肩がすくんだり、背中が丸くなってしまうようであれば、それは重量が重すぎるサインです。

一方、経験者で筋肥大や筋力アップを狙う場合は、8〜12回で限界を感じるような中重量、または6〜8回で限界が来る高重量を選ぶと効果的です。ここでのポイントは、筋肉に「適切な負荷」がかかっているかを自分で判断できるかどうかです。無理に回数をこなすよりも、効かせたい筋肉を意識して動作を行うことが大切です。

注意したいのは、トレーニング経験が浅い時期に「重い方が効く」というイメージだけで過度な重量に挑戦してしまうことです。背中は意識的に使いにくい筋肉でもあるため、フォームが崩れやすく、腰などに余計な負担がかかりやすくなります。これを防ぐためには、常に「効かせるフォーム」を維持できる重量を選び、慣れてきたら徐々に負荷を上げていくのが安全で効果的です。

最終的には、自分の目的とレベルに合わせて、無理のない範囲で重量を調整していくことが重要です。安全性と効果の両方を意識しながら、段階的な負荷の増加を目指すようにしましょう。

ダンベルローイングはどこに効くの?

筋トレ道場・イメージ

ダンベルローイングは、主に背中の筋肉を鍛えるエクササイズです。中でも特に大きな筋肉である広背筋、肩甲骨まわりの僧帽筋と菱形筋に強く刺激が入ります。このトレーニングを続けることで、背中の厚みや広がりが増し、たくましい上半身の印象を作ることができます。

まず広背筋は、背中の下部から腕の付け根に向かって斜めに広がる筋肉です。この部位が発達すると、いわゆる「逆三角形」や「Vシェイプ」の体型が強調されます。ダンベルローイングでは、肩関節を引く動作によってこの広背筋が活性化されます。

次に重要なのが僧帽筋です。この筋肉は首の付け根から肩、背中の中部までをカバーする大きな筋肉で、特に肩甲骨の動きに深く関わります。ダンベルを引き上げる際に肩甲骨を寄せる意識を持つことで、僧帽筋の中部から下部にしっかりと刺激を入れることができます。

さらに、肩甲骨の内転に関与する菱形筋も忘れてはいけません。この筋肉は肩甲骨の内側に位置しており、肩甲骨を引き寄せたり、姿勢を整えたりする働きがあります。菱形筋がしっかり働くことで、猫背や巻き肩の改善にもつながります。

加えて、補助的に使われる筋肉として上腕二頭筋や後部三角筋も挙げられます。ダンベルを引く動作では、腕の力も必要になるため、結果としてこれらの筋肉にも負荷がかかります。ただし、これらはあくまでも「補助筋群」であり、メインのターゲットはあくまで背中です。

このように、ダンベルローイングは複数の背中の筋肉を同時に鍛えられる効率的な種目であると言えます。体幹の安定性も必要になるため、姿勢維持に関わるインナーマッスルにも良い刺激を与えることができます。

「効かない」と感じる時の原因とは

筋トレ道場・イメージ

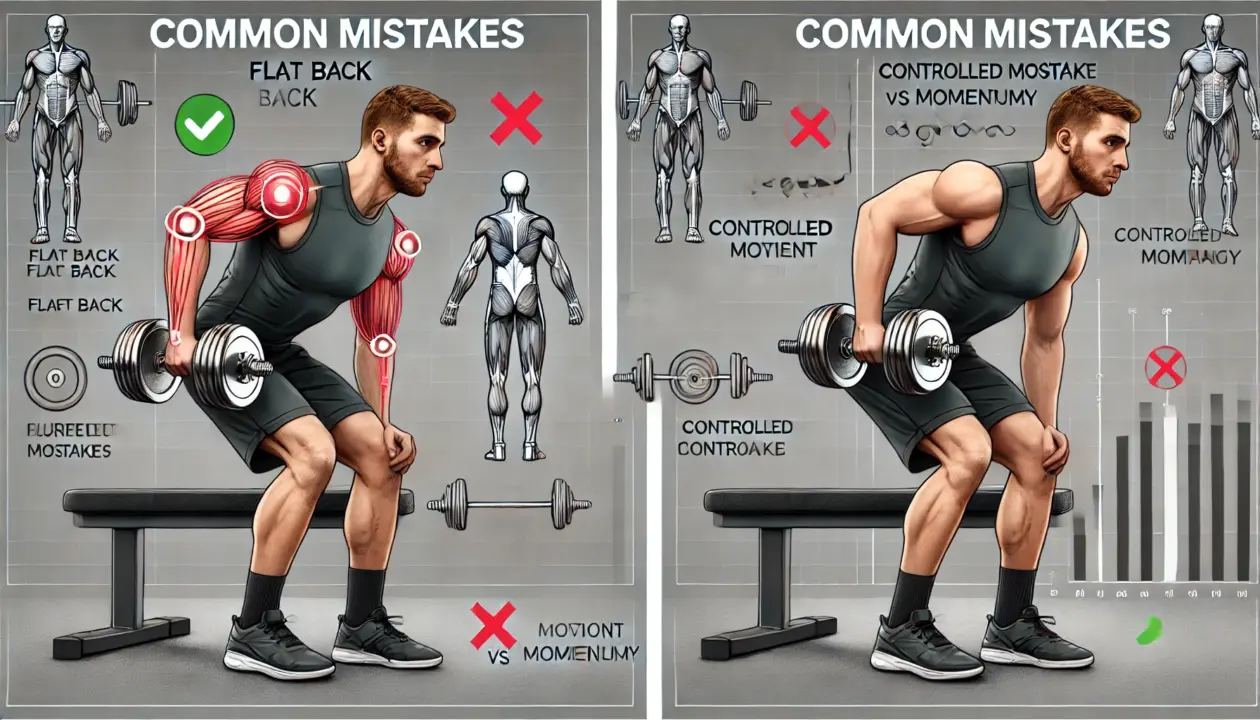

ダンベルローイングを行っても「背中に効かない」と感じる場合には、いくつかの共通した原因が存在します。せっかくトレーニングを続けていても、間違ったフォームや意識の欠如によって効果が薄れてしまうことは少なくありません。

最もよくある原因の一つが、腕の力に頼りすぎてしまっていることです。本来この種目は背中の筋肉をメインに使うべきですが、無意識のうちに腕で引き上げる動作になってしまうと、ターゲットとなる広背筋や僧帽筋に十分な刺激が伝わりません。これは初心者に特によく見られるパターンで、肩甲骨の動きを使わずに腕だけでダンベルを上下させてしまうケースです。

次に多いのが、姿勢が崩れている状態での実施です。背中が丸まっていたり、腰が反りすぎていたりすると、背中の筋肉が正しく収縮できません。これにより負荷が分散され、本来の効果を得ることが難しくなります。また、勢いをつけてダンベルを引いてしまうと、反動に頼ってしまい、筋肉にかかる負荷が逃げてしまいます。

さらに、肩がすくんでしまう動作も注意が必要です。肩を引き上げたままローイングを行うと、首や肩に力が入りやすくなり、背中の筋肉への刺激が弱まります。これを防ぐには、肩甲骨を寄せる動きを意識し、肩をリラックスさせた状態で動作を行う必要があります。

もう一つの可能性は、そもそも重量が合っていないことです。軽すぎると筋肉への刺激が足りず、逆に重すぎるとフォームが崩れて正しく効かせられません。適切な重量で、狙った筋肉にしっかりと意識を向けながら行うことが重要です。

このように、「効かない」と感じる場合には、フォームや意識の向け方、そして重量設定など複数の要素を見直す必要があります。一度スマートフォンなどで自分のフォームを録画し、チェックしてみると原因が明確になることも多いでしょう。

ダンベル ローイング 両手の効果を高める方法

- 片手ローとの違いとメリット

- インクラインで行うバリエーション

- 平均重量は?目安になるデータ紹介

- 回数は?目的別に最適な設定とは

- 怪我を防ぐための正しい姿勢

片手ローとの違いとメリット

筋トレ道場・イメージ

ダンベルローイングには「両手で同時に行う方法」と「片手ずつ交互に行う方法」があり、どちらも一長一短があります。中でも、片手ローと両手ローには明確な違いがあり、それぞれに応じたメリットを理解することで、より効果的なトレーニングが可能になります。

片手ローの最大の特徴は、動作の安定性が高いという点です。多くの場合、ベンチや台に片膝と片手をついて身体を固定した状態で行うため、背中を丸めにくく、フォームの崩れを防ぎやすいです。また、片側ずつ動作を行うことで、筋肉の動きをより明確に意識できるため、筋肉とのつながり(マインドマッスルコネクション)を感じやすいという利点があります。

一方で、両手ローでは両腕を同時に使うため、時間効率が良く、短時間でも高い運動効果が得られるのが特徴です。さらに、左右の腕がそれぞれ独立して動くことにより、バーベルではカバーしづらい左右の筋力差を補正しやすくなるという点も見逃せません。動作中に体幹を強く使うため、腹筋や背筋といったインナーマッスルにも刺激が入る点もポイントです。

しかし、フォームを安定させるのが難しいという側面もあります。前述の通り、ベンチに頼らず身体を支える必要があるため、初心者には少し難易度が高いと感じることもあるかもしれません。そうした場合は、片手ローから始めてフォームを確立し、慣れてきたら両手ローに移行するのも一つの方法です。

どちらのスタイルにもそれぞれの良さがありますが、目的やレベルに合わせて使い分けることで、より効果的に背中を鍛えることができます。

インクラインで行うバリエーション

筋トレ道場・イメージ

インクラインベンチを使ったダンベルローイングは、上体を支えることでフォームが安定しやすく、背中の筋肉をより集中的に鍛えることができるバリエーションの一つです。特に、ベントオーバーローの姿勢維持が難しい初心者や、腰への負担を軽減したい方にとって、効果的かつ安全なトレーニング方法と言えます。

このバリエーションでは、ベンチの角度を30〜45度ほどに設定し、胸をしっかりとベンチに密着させた状態でうつ伏せになります。この体勢により、体幹や腰で身体を支える必要がなくなるため、姿勢保持にエネルギーを使うことなく、ターゲットである広背筋や僧帽筋への集中力が高まります。

また、インクラインという角度が加わることで、引く方向がやや斜め下から上へ変化し、通常のローイングとは異なる角度で背中に負荷をかけることができます。これによって、筋肉への刺激がより立体的になり、より多面的な背中の発達が期待できます。

もちろん、注意点もあります。まず、インクラインベンチに体を預けすぎてしまうと、肩甲骨の動きが制限されることがあります。これは可動域が狭くなる原因となり、背中の収縮を不十分にしてしまう恐れがあるため、胸をつける際も軽く余裕を持たせておくのがポイントです。

また、ベンチの角度が急すぎると僧帽筋ばかりに負荷がかかってしまい、広背筋への刺激が減少する可能性もあります。どの部位を狙うのかに応じて、角度の調整やダンベルの引く方向を微調整することが求められます。

このように、インクラインベンチを活用することで、フォームの安定と新たな刺激の両方を得ることができます。通常のベントオーバーローに慣れてきたら、変化を加える目的で取り入れてみるのもおすすめです。

平均重量は?目安になるデータ紹介

筋トレ道場・イメージ

ダンベルローイングにおける適切な重量は、トレーニングの目的や個人の筋力レベルによって大きく異なりますが、一般的な「平均重量」の目安を知っておくことで、無理なく始める指標になります。ここでは、筋トレ初心者〜中級者を対象とした、おおよその平均値をご紹介します。

まず、初心者の平均重量ですが、男性の場合であれば片手10〜12kg程度、女性であれば片手4〜6kg程度が基準になります。この重量で8〜12回を適切なフォームで行い、最後の数回で少しきつさを感じるようであれば、重さの選定としては適正です。

中級者になると、男性で片手15〜25kg、女性でも10kg以上を扱える人が増えてきます。ただし、重さだけを追い求めるとフォームが崩れやすくなるため、背中の筋肉をしっかり意識しながら行えるかどうかを常に確認することが大切です。

なお、重量の目安を考える上で役立つのが「RPE(自覚的運動強度)」という指標です。RPE7〜8程度(=あと2〜3回できるが、かなりきついと感じるレベル)で設定すると、筋肥大や筋力向上に適したトレーニングが可能になります。逆に、RPEが5以下であれば負荷が軽すぎて効果が薄れ、RPE9以上ではフォーム維持が困難になりやすいです。

また、体格や関節の柔軟性によっても、適切な重量には個人差があります。たとえ周囲と比べて軽いと感じても、自分のフォームを正しく保てているかを最優先に考えるべきです。

このように、「平均重量」はあくまで参考値であり、大切なのは自分に合った重さを選び、継続してトレーニングできることです。無理をせず、段階的に重量を上げていく姿勢が、最終的な成果につながります。

回数は?目的別に最適な設定とは

筋トレ道場・イメージ

ダンベルローイングに取り組む際は、回数の設定によって得られる効果が大きく変わります。筋力アップを狙うのか、筋肥大を目指すのか、それとも筋持久力を高めたいのか。目的に応じて回数を調整することで、より効率的なトレーニングが可能になります。

一般的には、筋力向上を目指す場合は「低回数・高重量」が基本です。具体的には、6〜8回の反復で限界がくる重さを選び、3〜4セット程度行うのが良いでしょう。このような設定では、重い負荷を扱うことになるため、筋肉を動かす神経系の強化やパワー向上につながります。ただし、高重量になる分、フォームの崩れや怪我のリスクが高まるため、体幹の安定や準備運動をしっかり行っておくことが前提です。

一方、筋肥大を目的とする場合には、8〜12回(または10〜15回)を目安とした「中回数・中重量」の設定が最も効果的です。この回数帯は、筋肉に適度な負荷と時間的な緊張を与えることができ、筋線維の微細な損傷と回復を繰り返すことでサイズアップが促進されます。負荷設定としては、最後の2〜3回が「かなりきつい」と感じられる程度が目安になります。

さらに、筋持久力の向上や、初心者の導入期などには「高回数・軽重量」が適しています。15〜20回以上できる程度の軽めの重量で、2〜3セットを目安に実施します。この設定では、筋肉を長時間動かす能力が強化されるほか、フォームの習得や神経系とのつながりを深めるのにも役立ちます。

このように、単に回数だけで考えるのではなく、「目的に合った回数 × 適切な重量」というバランスが重要です。また、すべての回数帯をローテーションしながら取り入れる「ピリオダイゼーション(周期的トレーニング)」の考え方を使うと、停滞を防ぎつつ多角的に筋肉を鍛えることも可能です。

いずれの場合も、正しいフォームを維持できる範囲での回数設定が最優先であり、無理をせず段階的にステップアップしていくことが、安全かつ確実なトレーニングにつながります。

怪我を防ぐための正しい姿勢

筋トレ道場・イメージ

ダンベルローイングを安全に行うためには、正しい姿勢の維持が欠かせません。フォームが崩れた状態でトレーニングを続けると、思わぬ怪我につながるリスクがあり、特に腰や肩、首への負担が大きくなります。ここでは怪我を防ぐための姿勢のポイントを整理しておきましょう。

まず最初に意識すべきは「背中を真っすぐに保つこと」です。動作中に背中が丸まってしまうと、脊椎に余計な圧力がかかり、腰を痛める原因になります。ダンベルを持ったら、膝を軽く曲げ、股関節を中心に前傾します。このとき、胸を張り、肩甲骨を軽く寄せるように意識すると、自然と背筋が伸びた状態を作ることができます。

次に重要なのは「首の位置」です。目線は前方やや下に向け、首のラインが背中と一直線になるように調整します。うつむきすぎたり、顎を上げすぎたりすると、首への負担が増すため注意が必要です。頭の位置を安定させることで、体幹のバランスも取りやすくなります。

また、「肩をすくめない」ことも忘れてはいけません。ローイング動作中に肩が上がってしまうと、ターゲットである背中ではなく肩や首に力が入りやすくなり、効かせたい筋肉に刺激が届かなくなってしまいます。肩は常にリラックスさせ、引く動作では肩甲骨を寄せることを優先しましょう。

さらに、ダンベルの引き方にも注意が必要です。勢いや反動を使って引き上げると、筋肉への刺激が逃げるだけでなく、関節や靭帯にもダメージが加わる恐れがあります。動作はあくまでも「ゆっくり・丁寧に」を意識し、ダンベルを引くときは息を吐き、戻すときに吸うという呼吸の連動も意識すると、より安全性が高まります。

体幹が弱いと、姿勢の維持が難しくなりフォームが崩れがちです。その場合は、インクラインベンチなどのサポートを活用しながら、正しい姿勢を保てる環境でトレーニングするのも有効な手段です。

このように、怪我を防ぐには「正しい姿勢の理解と意識」が何よりも重要です。どれだけトレーニングに慣れてきても、基本に立ち返ってフォームを確認する習慣を持つことで、安全に継続できるトレーニングが実現します。

ダンベル ローイング 両手の効果と正しい実践ポイントの総括

-

背中の広背筋・僧帽筋・菱形筋を効率よく鍛えられる

-

両手同時の動作は時間効率が高く全身の連動性を高める

-

フォームの安定には背中を丸めず胸を張ることが重要

-

ダンベルは下腹部をめがけて体側に沿って引く

-

肩甲骨を寄せる動きを意識することで背中に効かせやすくなる

-

引くときに息を吐き、戻すときに吸う呼吸法で体幹を安定させる

-

ベンチを活用することでフォームが安定し初心者にもおすすめ

-

インクラインベンチでは角度の調整で刺激部位を変えられる

-

サポートベンチ使用時は肩甲骨の可動域を確保する意識が必要

-

初心者は軽めの重量でフォーム習得を優先するべき

-

中上級者はRPEを参考に中〜高重量で筋肥大を狙うと効果的

-

両手ローは左右の筋力バランスを整えるのにも適している

-

効果を感じにくい場合はフォームや姿勢を見直す必要がある

-

フォーム崩れや反動を避けるため動作は常に丁寧に行う

-

怪我防止のため首・肩・腰に負担をかけない姿勢を徹底する