筋トレ道場・イメージ

筋トレの成果を最大限に引き出すためには、毎日の食事管理が欠かせない。しかし、仕事や家事で忙しいと、バランスの取れた食事を毎回用意するのは難しいと感じる人も多いだろう。そこでおすすめなのが、「筋トレ食事メニュー1週間作り置き」だ。筋トレのミールプレップとは、あらかじめ食事を準備し、タッパーや冷凍保存を活用して効率よく栄養補給する方法のことを指す。

男性・女性を問わず、筋トレをする人にとって重要なのが、適切なタンパク質の摂取である。筋トレでデカくなる食事はどのようなものか、筋トレした日は何を食べたほうがいいのか、そうした疑問を持つ人も多いはずだ。本記事では、筋トレの食事で食べていいものをはじめ、最強筋肉弁当作り置き平日5日間の例を交えながら、効果的な食事管理の方法を詳しく解説する。

朝昼晩の食事バランスや、筋肉弁当の具体的なメニュー、保存のコツまで、初心者でもすぐに実践できるポイントを紹介するので、食事管理を継続しながら理想の体づくりを目指してほしい。詳しくはこちら:効果的な筋トレメニューの始め方」

記事のポイント

- 筋トレ食事メニュー1週間作り置きの基本とメリット

- 効果的な筋肉弁当の作り方と保存方法

- 筋トレに適した食材と栄養バランスの考え方

- トレーニング前後や朝昼晩の食事のポイント

筋トレ食事メニュー1週間作り置きの基本とポイント

- 筋トレのミールプレップとは?

- 筋トレでデカくなる食事は?

- 筋トレの食事で食べていいものは?

- 筋トレした日は何を食べたほうがいい?

- 朝昼晩の食事バランスの考え方

筋トレのミールプレップとは?

筋トレ道場・イメージ

筋トレの効果を最大限に引き出すためには、日々の食事管理が欠かせません。しかし、毎日バランスの取れた食事を準備するのは、時間や手間がかかるものです。そこで役立つのが「ミールプレップ」です。ミールプレップとは、数日分または1週間分の食事を事前に作り置きし、適切に保存しておく食事管理の方法を指します。特に筋トレをしている人にとっては、適切な栄養を摂取し続けるために有効な手段です。

ミールプレップの最大のメリットは、食事の準備時間を短縮できる点です。仕事やトレーニングで忙しい人でも、あらかじめ作り置きをしておけば、毎日の食事を手間なく管理できます。また、栄養バランスの崩れを防ぐことができるのも大きな利点です。計画的にタンパク質・炭水化物・脂質のバランスを考えて調理できるため、無駄なカロリー摂取を避けつつ、必要な栄養素をしっかり補給できます。

一方で、ミールプレップには注意点もあります。例えば、作り置きした食事は時間が経つと味が落ちることや、保存状態によっては品質が劣化するリスクがあります。そのため、冷蔵・冷凍保存を適切に行い、食材の鮮度を保つ工夫が必要です。また、メニューに変化をつけないと、同じ食事が続いて飽きてしまう可能性もあります。これを防ぐために、調理法や味付けにバリエーションを持たせることが重要です。

ミールプレップの実践方法としては、週末に1週間分の食事をまとめて調理し、1食分ずつタッパーに詰めて保存する方法が一般的です。特に冷凍保存を活用すると、食材の鮮度を長持ちさせることができます。例えば、鶏むね肉や魚などのタンパク質源は、味付けした状態で冷凍しておき、食べる直前に解凍して加熱すれば、手軽に栄養価の高い食事を摂取できます。

このように、ミールプレップは筋トレを継続する上で非常に役立つ方法です。忙しくても食事管理を徹底したい方は、ぜひ取り入れてみるとよいでしょう。

筋トレでデカくなる食事は?

筋トレ道場・イメージ

筋トレで筋肉を大きくするためには、トレーニングだけでなく食事の内容も重要な役割を果たします。筋肉を効率よく成長させるには、十分なカロリーと栄養素を摂取する必要があります。特に、タンパク質・炭水化物・脂質のバランスを適切に管理することが求められます。

筋肉を増やすためには、まずエネルギー収支をプラスにすることが重要です。つまり、消費カロリーよりも摂取カロリーを多くする必要があります。具体的には、1日に基礎代謝と運動で消費するカロリーよりも、300〜500kcal程度多めに摂取するのが目安です。これにより、筋肉の合成が促進され、効率よく体を大きくすることができます。

タンパク質は、筋肉を作るための最も重要な栄養素です。目安として、1日に体重1kgあたり2g程度のタンパク質を摂取するとよいでしょう。例えば、体重70kgの人であれば、1日140gのタンパク質が必要です。具体的な食品としては、鶏むね肉、牛赤身肉、魚、卵、豆類、プロテインなどが有効です。

また、筋肥大には炭水化物の摂取も欠かせません。炭水化物は筋肉のエネルギー源となるため、十分に摂取しなければトレーニングのパフォーマンスが低下する可能性があります。特にトレーニング前後に炭水化物を摂ることで、エネルギー補給と筋肉の回復をスムーズに行うことができます。玄米、さつまいも、オートミール、全粒粉パンなどの良質な炭水化物を意識的に取り入れるとよいでしょう。

脂質についても、適量を摂取することが大切です。脂質はホルモンの分泌を助け、筋肉の成長に影響を与えます。特に、ナッツ、アボカド、オリーブオイルなどの良質な脂質を取り入れると、健康的にカロリーを増やすことができます。

ただし、食事量を増やす際には注意点もあります。過剰なカロリー摂取は体脂肪の増加につながるため、食べ過ぎには注意が必要です。また、食事回数を増やして1回の摂取量を分散することで、消化吸収の負担を軽減しながら効果的に栄養を摂ることができます。

このように、筋トレで「デカくなる」ためには、適切なカロリー管理とバランスの取れた栄養摂取が欠かせません。トレーニングと並行して、しっかりと食事計画を立てることが、理想的な体作りにつながるのです。

筋トレの食事で食べていいものは?

筋トレ道場・イメージ

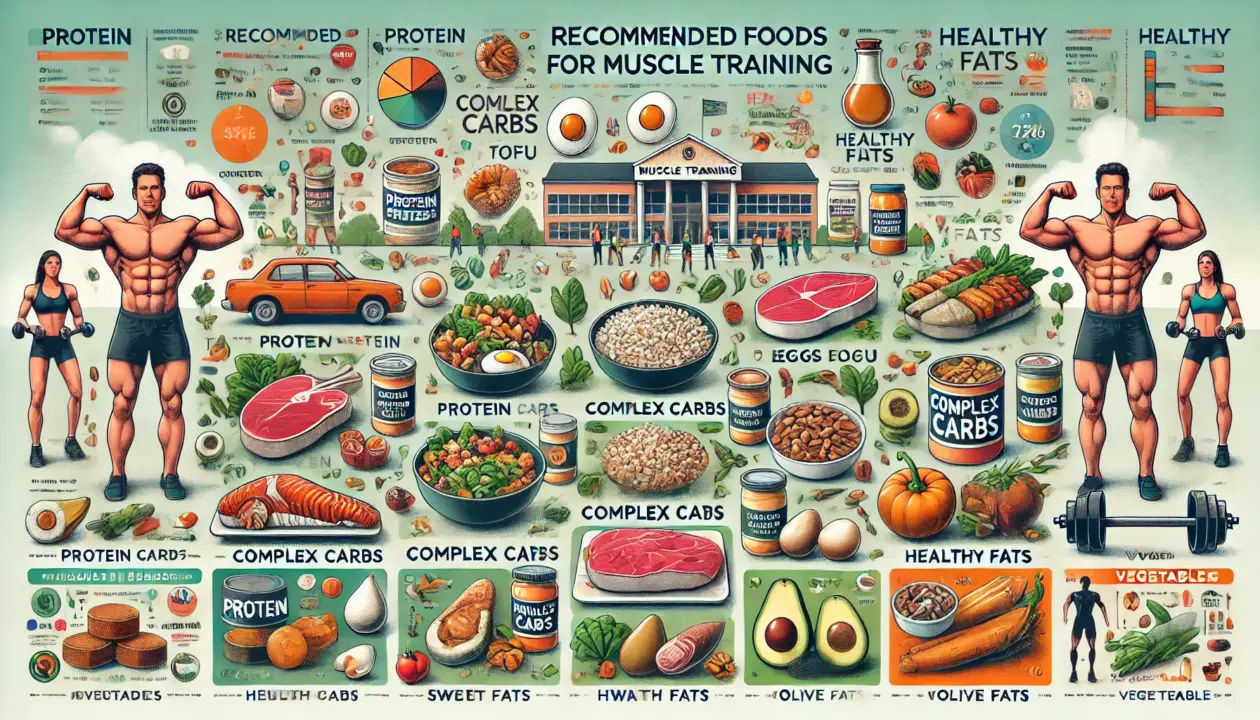

筋トレを行う際、食事はトレーニングの成果を左右する重要な要素の一つです。適切な食材を選ぶことで、筋肉の成長をサポートし、効率よく体を鍛えることができます。それでは、筋トレに適した食べ物とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

まず、筋肉をつけるためには、良質なタンパク質を含む食品を積極的に摂取することが大切です。具体的には、鶏むね肉、赤身牛肉、鮭やマグロといった魚、卵、ギリシャヨーグルト、大豆製品などが挙げられます。これらの食品は、筋肉の合成を助けるアミノ酸を豊富に含んでおり、トレーニング後の回復にも有効です。

次に、エネルギー源として炭水化物も欠かせません。特にトレーニング前後に摂取することで、運動パフォーマンスの向上や筋肉の回復を促進することができます。玄米、さつまいも、全粒粉パン、オートミールなどの複合炭水化物を中心に選ぶと、血糖値の急上昇を防ぎながら安定したエネルギー供給が可能になります。

さらに、適量の脂質も必要です。良質な脂質はホルモンバランスを整え、筋肉の成長をサポートする役割を果たします。アボカド、ナッツ類、オリーブオイル、青魚などを適度に取り入れることで、健康的に脂質を摂取することができます。

一方で、筋トレをする人が避けた方がよい食品もあります。例えば、ジャンクフードや加工食品、過剰な砂糖や脂質を含む食品は、余分な脂肪を増やしやすく、筋肉の成長を妨げる可能性があります。食事を選ぶ際は、できるだけ自然な食材を中心に、栄養バランスを考慮して摂取することが重要です。

筋トレした日は何を食べたほうがいい?

筋トレ道場・イメージ

筋トレの効果を最大限に引き出すためには、トレーニング当日の食事が重要です。適切な栄養を摂取することで、筋肉の回復を早め、成長を促進することができます。では、具体的にどのような食事をとればよいのでしょうか。

まず、トレーニングの前後で摂取する食事の内容を意識することが重要です。トレーニング前は、エネルギーをしっかり補給するために、消化の良い炭水化物と適量のタンパク質を摂取しましょう。例えば、オートミールとプロテイン、バナナとヨーグルト、玄米ご飯と鶏むね肉などが適しています。これにより、筋トレ中のエネルギー不足を防ぎ、集中力や持久力を維持することができます。

一方で、トレーニング直後の食事は、筋肉の修復と回復を助ける役割を果たします。トレーニング後は、筋肉の合成を促進するために、速やかにタンパク質と炭水化物を補給することが推奨されます。例えば、ホエイプロテインを水や牛乳で摂取するのが一般的ですが、それに加えてバナナやおにぎり、全粒粉パンなどを組み合わせると、エネルギーの補充もスムーズに行えます。特に、トレーニング後30分以内は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、筋肉が栄養を吸収しやすい時間帯とされています。そのため、このタイミングでの栄養補給を意識するとよいでしょう。

また、トレーニング当日の食事全体を考えた場合、朝昼晩のバランスも重要です。特に、トレーニングを行う日はタンパク質の摂取量を増やすことが求められます。目安として、体重1kgあたり2g以上のタンパク質を摂取すると、筋肉の合成が促進されやすくなります。例えば、体重70kgの人であれば、1日140g以上のタンパク質を摂るように心がけましょう。

ただし、タンパク質だけを意識しすぎるのは逆効果です。炭水化物はエネルギー供給の役割を果たすため、摂取量が不足すると、トレーニングのパフォーマンスが低下したり、筋肉の分解が進んだりする可能性があります。筋トレした日は、しっかりと炭水化物を摂取しつつ、脂質は過剰に摂らないようにバランスを取ることが大切です。

このように、筋トレ当日はトレーニング前後の食事だけでなく、1日を通して適切な栄養補給を行うことが重要です。しっかりと計画を立て、トレーニングの成果を最大化できるよう意識しましょう。

朝昼晩の食事バランスの考え方

筋トレ道場・イメージ

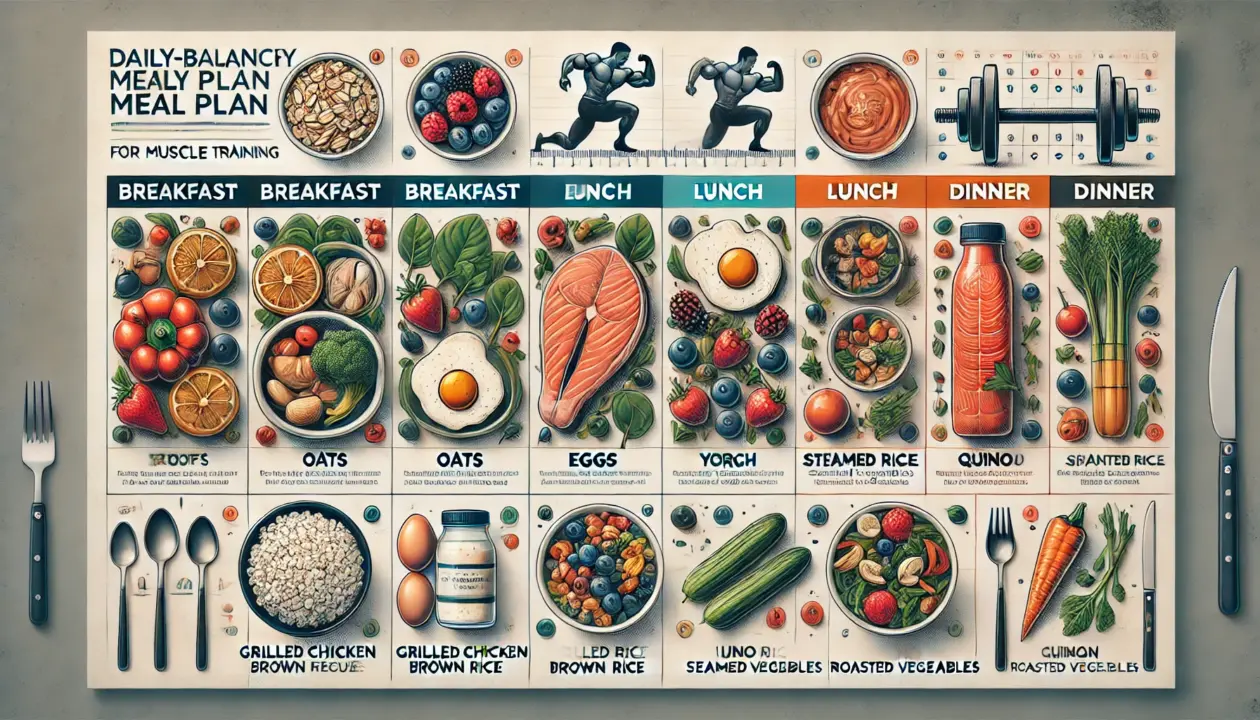

筋トレをする人にとって、1日の食事バランスは非常に重要です。特定のタイミングで特定の栄養素を摂取することで、トレーニングの効果を高め、筋肉の成長を促すことができます。では、朝・昼・晩それぞれの食事はどのように考えるのが理想的なのでしょうか。

朝食は、筋肉と体のスイッチを入れるための大切な食事です。睡眠中は栄養の供給がストップしているため、朝にしっかりとエネルギーを補給することが求められます。特に、タンパク質と炭水化物をバランスよく摂ることで、筋肉の分解を防ぎ、一日の活動エネルギーを確保できます。例えば、オートミールにプロテインを混ぜたり、全粒粉パンとスクランブルエッグを組み合わせたりするのが効果的です。また、果物やヨーグルトを加えることで、ビタミンやミネラルも補給できます。

昼食は、活動量が最も多くなる時間帯の食事であり、エネルギー補給の面でも重要です。筋トレをする人は、昼食でしっかりと炭水化物を摂取することがポイントになります。白米や玄米、パスタなどを適量摂りながら、タンパク質源として鶏肉や魚を組み合わせるのが理想的です。また、野菜も積極的に摂取することで、ビタミンやミネラルを補い、体の調子を整えることができます。例えば、「玄米+鶏むね肉のグリル+温野菜」「パスタ+鮭+サラダ」といった組み合わせが考えられます。

夕食は、筋肉の回復と成長を促す役割を果たします。特に、就寝中に筋肉の修復が行われるため、良質なタンパク質をしっかりと摂取することが求められます。例えば、鶏むね肉や赤身の牛肉、魚、大豆製品などが適しています。一方で、夜遅くに炭水化物を過剰に摂取すると、脂肪として蓄積される可能性があるため、控えめにするのがポイントです。例えば、「鶏むね肉のソテー+温野菜+少量の玄米」「サバの塩焼き+豆腐+味噌汁」といったメニューが理想的です。また、寝る前にカゼインプロテインやヨーグルトなど、消化吸収がゆっくり進む食品を摂ると、就寝中の栄養補給として効果的です。

また、朝昼晩の食事だけでなく、補食(間食)を取り入れるのも良い方法です。筋肉の合成を効率よく進めるためには、3食の間に軽い食事を挟むことで、血糖値の安定やエネルギーの供給を維持できます。例えば、トレーニング後にプロテインを摂取したり、小腹が空いたときにナッツやバナナを食べたりするのが良いでしょう。

このように、朝・昼・晩の食事バランスを意識することで、筋トレの効果を高め、健康的な体作りをサポートできます。食事はトレーニングと同じくらい重要な要素であるため、適切なバランスを意識しながら毎日の食生活を整えていきましょう。

筋トレ食事メニュー1週間作り置きの実践方法

最強筋肉弁当作り置き平日5日間の例

筋トレ道場・イメージ

筋トレをしている人にとって、毎日の食事管理は非常に重要です。しかし、忙しい日常の中で毎食バランスの取れた食事を用意するのは難しいものです。そこでおすすめなのが、「筋肉弁当」の作り置きです。週末にまとめて作り、平日5日間しっかりと管理された食事を摂取することで、筋トレの成果を最大化できます。

作り置きのポイントは、タンパク質をしっかり摂取できるようにすることと、栄養バランスの取れたメニューにすることです。また、冷凍保存を活用することで、食品の劣化を防ぎながらおいしさを維持できます。ここでは、平日5日間分の筋肉弁当の例を紹介します。

【1日目】鶏むね肉と玄米弁当

- メイン:鶏むね肉のグリル(オリーブオイルと塩胡椒で味付け)

- 副菜:ブロッコリーのナムル、ゆで卵

- 主食:玄米

- 保存方法:冷蔵保存(2日以内に食べる)

【2日目】サーモンと雑穀米弁当

- メイン:サーモンの塩焼き

- 副菜:ほうれん草のおひたし、ミニトマト

- 主食:雑穀米

- 保存方法:冷凍保存(食べる前日に冷蔵庫で解凍)

【3日目】牛赤身肉とさつまいも弁当

- メイン:牛赤身肉のステーキ(シンプルに塩胡椒)

- 副菜:アスパラのソテー、カボチャの煮物

- 主食:さつまいも

- 保存方法:冷蔵保存(2日以内に食べる)

【4日目】豆腐ハンバーグと玄米弁当

- メイン:豆腐と鶏ひき肉のハンバーグ

- 副菜:キャベツとにんじんの温野菜

- 主食:玄米

- 保存方法:冷凍保存(食べる前日に解凍)

【5日目】チキンカレーとキヌア弁当

- メイン:鶏むね肉のカレー(トマトベースで低脂質)

- 副菜:温野菜(ブロッコリー、パプリカ)

- 主食:キヌア

- 保存方法:冷凍保存(食べる前日に解凍)

このように、タンパク質・炭水化物・脂質のバランスを意識しながら作り置きをすることで、忙しい平日でも筋トレに適した食事を継続することが可能です。食事管理をしっかり行い、トレーニング効果を高めていきましょう。

タンパク質をしっかり摂れる筋肉弁当とは?

筋トレ道場・イメージ

筋肉の成長や回復をサポートするためには、タンパク質の摂取が欠かせません。特に筋トレをしている人にとっては、1食あたり十分なタンパク質を含んだ食事を意識することが重要です。そのため、筋肉弁当を作る際には、タンパク質をしっかり摂取できる内容にすることがポイントとなります。

タンパク質をしっかり摂れる筋肉弁当を作るためには、まずタンパク質が豊富な食材を知ることが大切です。代表的なものとして、以下のような食材が挙げられます。

- 動物性タンパク質:鶏むね肉、牛赤身肉、サーモン、卵、ツナ、ヨーグルト

- 植物性タンパク質:豆腐、納豆、キヌア、大豆製品

これらの食材をバランスよく組み合わせることで、筋肉弁当の栄養価を高めることができます。

また、タンパク質だけでなく、炭水化物や脂質のバランスも考慮する必要があります。炭水化物はエネルギー源として重要であり、筋トレのパフォーマンス向上や回復に役立ちます。玄米、さつまいも、キヌア、オートミールなどの低GI食品を選ぶことで、血糖値の急上昇を抑えつつ、安定したエネルギー供給が可能です。

さらに、脂質についても適量を摂取することが重要です。オリーブオイルやアボカド、ナッツ類を適度に取り入れることで、健康的な脂質を摂取できます。ただし、揚げ物や加工食品に含まれる飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は、筋肉の成長を妨げる可能性があるため、控えめにすることをおすすめします。

筋肉弁当を作る際のコツとして、高タンパク低脂肪を意識すること、シンプルな味付けで作ること、保存しやすい形にすることの3点が挙げられます。作り置きを活用しながら、効率的にタンパク質を摂取できる食事を心がけるとよいでしょう。

男性向けと女性向けの違いと注意点

筋トレ道場・イメージ

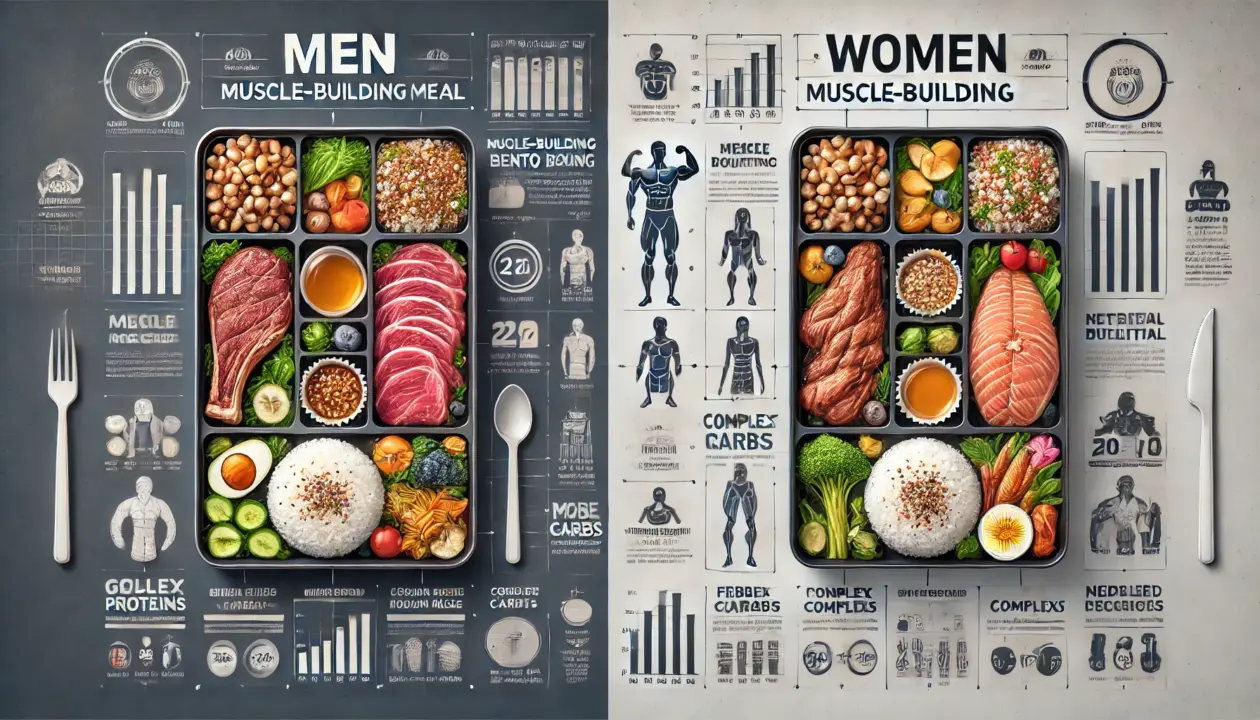

筋トレをする際、男性と女性では食事の考え方に違いがあります。筋肉を増やすことを目的とする場合でも、摂取すべきカロリーや栄養バランスに注意が必要です。ここでは、男性向けと女性向けの筋肉弁当の違いや、それぞれの注意点について解説します。

まず、男性と女性の最も大きな違いは必要なカロリー量です。一般的に、男性の方が基礎代謝が高いため、筋トレをしている場合は1日あたり3000〜4000kcal程度の摂取が推奨されます。一方で、女性は基礎代謝が低いため、筋肉を増やしながらも体脂肪を抑えたい場合は、1800〜2500kcal程度に抑えるのが一般的です。

また、タンパク質の摂取量にも違いがあります。男性は体重1kgあたり2g以上のタンパク質を摂取することが推奨されますが、女性の場合は1.5g程度が目安です。これは、女性のホルモンバランスの影響により、過剰なタンパク質摂取が体調に悪影響を及ぼす可能性があるためです。そのため、女性向けの筋肉弁当では、動物性タンパク質と植物性タンパク質をバランスよく組み合わせることが重要です。

さらに、脂質の摂取にも違いがあります。男性は筋肉量を増やすために脂質も適量摂取する必要がありますが、女性の場合は脂肪がつきやすいため、良質な脂質(オリーブオイル、ナッツ類、魚の脂など)を中心に摂ることが大切です。

加えて、女性は鉄分やカルシウムの摂取を意識することも重要です。筋トレをするとミネラルの消費が増えるため、貧血や骨密度の低下を防ぐためにも、赤身肉や乳製品、小魚などを取り入れるとよいでしょう。

このように、男性と女性では食事の必要量や栄養バランスに違いがあります。それぞれの体質や目標に合わせた食事計画を立てることで、より効率的に筋トレの成果を得ることができます。

タッパーと冷凍を活用した保存のコツ

筋トレ道場・イメージ

筋トレのために作り置きした食事を長持ちさせ、栄養価を保つためには、適切な保存方法が欠かせません。特に、タッパーと冷凍保存をうまく活用することで、忙しい日々の中でも手軽に高タンパク質の食事を摂ることができます。しかし、適切に保存しないと、食材の劣化や風味の低下が起こることもあります。ここでは、タッパーと冷凍を活用した保存のコツについて詳しく解説します。

1. タッパー選びのポイント

作り置きを保存する際、タッパーの選び方が非常に重要です。適切なタッパーを選ぶことで、食材の鮮度を保ちやすくなります。以下の点を意識して選ぶとよいでしょう。

- 密閉性の高いものを選ぶ:密閉性の高いタッパーは、空気に触れるのを防ぎ、酸化や乾燥を抑えることができます。特にスープ類やソースがある料理には、パッキン付きのものを使うとよいでしょう。

- 耐熱・耐冷性のあるものを使用する:電子レンジ加熱や冷凍保存に対応したタッパーを選ぶことで、解凍や温めの手間を減らせます。

- サイズと形を考える:食事のポーションごとに分けて保存することで、使い勝手がよくなります。深めのものより、平たく広い形のタッパーの方が冷却や解凍が均一になりやすいです。

2. 冷凍保存の基本ルール

作り置きした食事を冷凍することで、1週間以上の保存が可能になります。ただし、適切な方法で冷凍しないと、食材がパサついたり、風味が損なわれたりすることがあります。以下のポイントを押さえておきましょう。

- 小分けにして保存する:1食分ずつ小分けにすることで、解凍時に無駄なく使えます。また、均一に冷凍・解凍しやすくなるため、食感の劣化を防げます。

- 急速冷凍を心がける:冷凍庫に入れる際は、できるだけ早く凍らせることで、食材の細胞を破壊せず、解凍後も美味しさを維持できます。アルミトレーの上に置くと、冷凍時間を短縮できます。

- 水分が多い料理は注意:スープやカレーなどの水分が多い料理は、タッパーのふたを少し開けて冷まし、完全に冷めてから冷凍すると霜がつきにくくなります。

3. 解凍・温めの工夫

冷凍した食事を美味しく食べるためには、解凍や温めの方法にも注意が必要です。

- 自然解凍より冷蔵解凍:冷凍した食品を常温で解凍すると、細菌が繁殖しやすくなります。食べる前日に冷蔵庫へ移し、ゆっくり解凍するのが理想的です。

- 電子レンジ解凍を活用する:急いでいる場合は、電子レンジの「解凍モード」や「低出力(200W~300W)」で温めると、ムラなく解凍できます。急速加熱は食材の水分を奪いやすいので注意しましょう。

- 汁物は鍋で温めると風味が戻る:スープ類やカレーは、電子レンジよりも鍋で温め直すと、風味が復活しやすくなります。

このように、適切なタッパーを選び、冷凍保存のポイントを押さえることで、作り置きした筋肉弁当の美味しさと栄養を長く維持することができます。効率的に食事を管理し、トレーニングの成果を最大化しましょう。

作り置きで筋トレ効果を最大化する工夫

筋トレ道場・イメージ

筋トレの成果を最大化するためには、トレーニングの継続だけでなく、日々の食事管理も欠かせません。しかし、毎回栄養バランスを考えた食事を作るのは大変です。そこで、「作り置き」を活用することで、筋肉の成長に必要な栄養素を確保しながら、手軽に食事管理を行うことができます。ここでは、作り置きを効果的に活用するための工夫について解説します。

1. タンパク質を中心としたメニューを組む

筋トレの効果を高めるためには、十分なタンパク質を摂取することが必要です。作り置きをする際は、以下のようなタンパク質豊富な食材をメインにするのがおすすめです。

- 鶏むね肉・ささみ:低脂質で高タンパクな食材の代表。シンプルな塩焼きや蒸し鶏としてストックすると便利。

- 卵:スクランブルエッグやゆで卵にして保存可能。プロテイン補給に最適。

- 赤身肉(牛・豚):牛モモ肉や豚ヒレ肉は、脂質が少なく筋肉づくりに最適。

- 魚(サーモン・マグロ):オメガ3脂肪酸も含まれており、筋肥大だけでなく健康維持にも役立つ。

2. 栄養バランスを考えた作り置き

タンパク質だけでなく、炭水化物や脂質のバランスも考えることが重要です。適切な栄養バランスを維持することで、トレーニングのパフォーマンス向上や筋肉の回復をサポートできます。

- 炭水化物(エネルギー源):玄米、さつまいも、オートミールなどをストックし、トレーニング前後のエネルギー補給に活用。

- 脂質(ホルモン生成・筋肉成長に必要):アボカド、ナッツ、オリーブオイルなどの良質な脂質を取り入れる。

- ビタミン・ミネラル(回復・代謝促進):ブロッコリー、ほうれん草、トマトなどの野菜を弁当に取り入れる。

3. 食事のタイミングを意識する

筋肉の成長を最大化するには、トレーニング前後の食事が特に重要です。作り置きした食事を適切なタイミングで摂取できるよう、メニューを調整しましょう。

- トレーニング前:消化がよく、エネルギーになる炭水化物とタンパク質を摂取(例:オートミール+プロテイン、バナナ+ゆで卵)。

- トレーニング後:素早く吸収されるタンパク質と炭水化物を摂る(例:鶏むね肉+玄米、プロテイン+おにぎり)。

4. 調理と保存の工夫

作り置きを効率よく行うために、調理方法や保存方法を工夫すると、より継続しやすくなります。

- シンプルな味付けにする:塩・胡椒・レモンで味を整え、アレンジがしやすいようにする。

- まとめて調理する:オーブンや炊飯器を活用し、一度に大量調理を行うと時短になる。

- 小分け保存する:食べる分ずつ分けて冷凍し、解凍しやすくする。

このように、作り置きを工夫することで、筋トレの効果を最大限に引き出し、継続しやすい食生活を実現できます。忙しい日々でも、効率的に栄養を管理し、理想の体を目指しましょう。

筋トレ食事メニュー1週間作り置きの基本と実践ポイントの総括

- ミールプレップは、筋トレ向けの食事を事前に準備する方法

- 作り置きにより、毎日の食事管理の手間を省ける

- タンパク質・炭水化物・脂質のバランスを意識する

- 筋肥大には摂取カロリーを消費カロリーより多くすることが重要

- トレーニング前後の食事は特に栄養補給を意識する

- 朝食ではエネルギー源となる炭水化物をしっかり摂取する

- 昼食は活動エネルギーを確保し、筋肉の分解を防ぐ内容にする

- 夕食はタンパク質を重視し、筋肉の回復をサポートする

- 1週間分の作り置きをすることで、食事の栄養バランスを維持しやすい

- 冷凍保存を活用することで食材の鮮度を保つことが可能

- タッパーは密閉性が高く、耐熱・耐冷性のあるものを選ぶ

- 男性と女性では必要なカロリーや栄養バランスが異なる

- 食事に変化をつけることで、飽きを防ぎ継続しやすくなる

- 作り置きはシンプルな味付けにし、アレンジしやすいようにする

- 計画的な食事管理により、筋トレの効果を最大化できる