筋トレ道場・イメージ

懸垂は、自重トレーニングの中でも特に難易度が高い種目の一つだ。懸垂ができないと悩んでいる人の多くは、必要な筋力が不足していることが原因である。しかし、適切な懸垂トレーニングを取り入れることで、自宅 器具なしでも少しずつ上達し、最終的には自力で体を引き上げられるようになる。

特に、懸垂でできるようになるにはどこを鍛えればいいですか?と疑問に思う人も多いだろう。懸垂を成功させるためには、広背筋・上腕二頭筋・握力・体幹をバランスよく鍛えることが重要だ。また、懸垂ができないのは、どこが弱いから?と考えたとき、これらの筋肉のいずれかが十分に発達していない可能性がある。

懸垂できない 自宅でのトレーニングでは、斜め懸垂やネガティブ懸垂を活用するのが効果的だ。ラットプルダウン 懸垂できるようになるための補助トレーニングとして取り入れるのも有効だが、それだけでは懸垂の習得が難しいため、並行して実際の懸垂動作に近いトレーニングも行うことが推奨される。

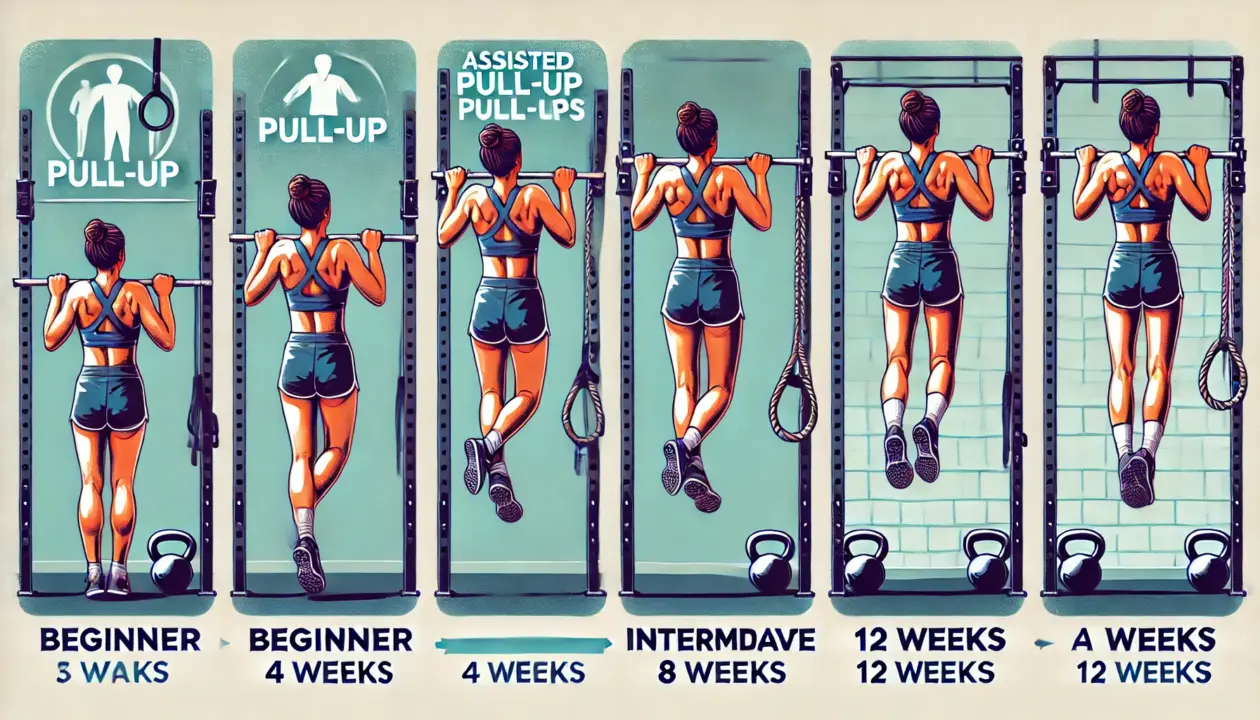

また、懸垂トレーニングの効果が出る期間は個人差があるが、一般的には1~3カ月程度で変化を実感できる。特に 期間 女 の場合、男性よりも上半身の筋力がつきにくいため、少し長めの期間をかけてトレーニングを続けることが重要になる。

さらに、体重70kgで懸垂できる回数はどのくらいか気になる人もいるだろう。懸垂の回数は筋力だけでなく、体重によっても大きく影響を受ける。一般的に、体重が重いほど負荷が高くなるため、適切な筋力をつけるとともに、体重管理も懸垂成功のポイントとなる。

この記事では、懸垂 できる よう に なる トレーニング 家で実践できる効果的なトレーニング方法を詳しく解説する。自宅でできるトレーニングや、懸垂を成功させるためのポイント、初心者がつまずきやすい点なども紹介するので、懸垂の習得を目指す人はぜひ参考にしてほしい。

記事のポイント

- 懸垂ができない原因

- 自宅でのトレーニング方法

- 補助トレーニングの活用法

- 上達に必要な期間と回数目安

懸垂 できる よう に なる トレーニング 家で効果的に鍛える方法

懸垂は、自重トレーニングの中でも特に難易度が高い種目です。しかし、正しいトレーニング方法を取り入れることで、初心者でも少しずつできるようになります。

本記事では、自宅で懸垂ができるようになるためのトレーニング方法を解説します。特別な器具がなくても取り組める方法や、懸垂に必要な筋肉の鍛え方について詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 懸垂ができないのは、どこが弱いから?

- 懸垂でできるようになるにはどこを鍛えればいいですか?

- 体重70kgで懸垂できる回数は?

- 自宅でできる懸垂トレーニングとは?

- 自宅で器具なしでも懸垂はできる?

懸垂ができないのは、どこが弱いから?

筋トレ道場・イメージ

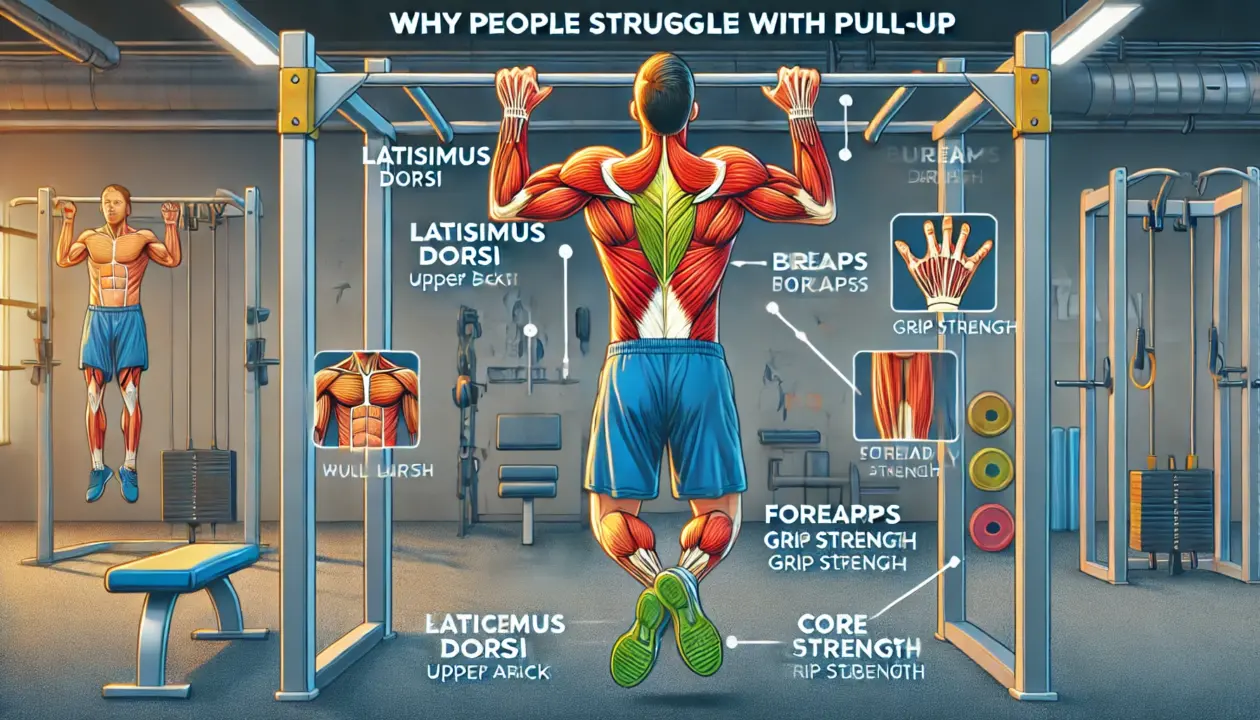

懸垂ができない主な原因は、必要な筋力が不足していることにあります。特に影響を及ぼすのが広背筋、上腕二頭筋、前腕の握力、体幹です。これらの筋肉が十分に発達していないと、懸垂の動作をスムーズに行うことが難しくなります。

広背筋は、背中の大部分を占める筋肉で、体を引き上げる際に大きな役割を果たします。この筋肉が弱いと、バーを引き寄せる力が不足し、途中で力尽きてしまうことが多いです。次に、上腕二頭筋。これは、いわゆる「力こぶ」を作る筋肉で、肘を曲げる動作を担います。懸垂では腕の力だけでなく背中の筋肉をしっかり使うことが重要ですが、上腕二頭筋の筋力が弱いと補助的な引き上げができず、体を持ち上げるのが困難になります。

さらに、握力も懸垂の成否を分ける要因の一つです。バーをしっかりと握り続ける力がなければ、懸垂の途中で手が滑ってしまったり、すぐに疲れてしまったりすることがあります。特に、自重が重い人ほど握力の影響を大きく受けやすいため、握力を鍛えるトレーニングも欠かせません。

加えて、体幹の筋力も見落とせないポイントです。体幹が弱いと、懸垂の際に体が揺れてしまい、正しいフォームを維持できません。特に初心者の場合、体が前後に振られてしまい、余計なエネルギーを使ってしまうことがあります。このため、腹筋や背筋をしっかりと鍛え、体のブレを最小限に抑えることが重要です。

こうした筋力の不足が懸垂ができない原因となりますが、逆に言えば、これらの筋肉を重点的に鍛えることで、徐々に懸垂ができるようになります。まずは、広背筋や上腕二頭筋を意識したトレーニングを行い、並行して握力や体幹も鍛えることが、懸垂成功への近道と言えるでしょう。

懸垂でできるようになるにはどこを鍛えればいいですか?

筋トレ道場・イメージ

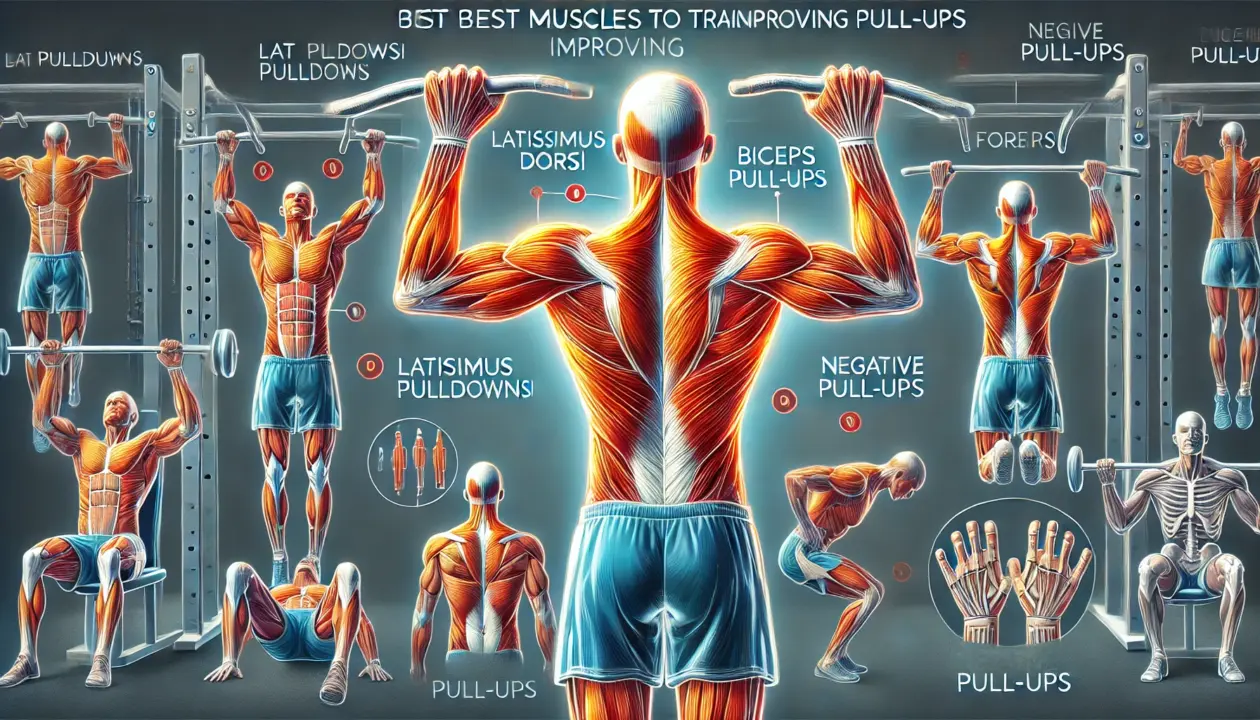

懸垂を成功させるためには、主に広背筋、上腕二頭筋、前腕の握力、体幹を鍛える必要があります。これらの筋肉をバランスよく鍛えることで、スムーズに体を引き上げられるようになります。

まず、広背筋です。広背筋は背中の中央から腰にかけて広がる大きな筋肉で、懸垂では最も重要な役割を担います。広背筋を鍛えることで、体を上へ引き上げる力が向上し、懸垂をスムーズに行えるようになります。広背筋を鍛えるには、ラットプルダウンや斜め懸垂(インバーテッドロウ)が効果的です。特に初心者は、体重を支えながら無理なく鍛えられる斜め懸垂から始めるとよいでしょう。

次に上腕二頭筋。この筋肉は、肘を曲げる動作に関与しており、懸垂の際に補助的に働きます。上腕二頭筋が弱いと、肘を引き寄せる力が不足し、懸垂の途中で腕が疲れてしまいます。ダンベルカールやチンアップ(逆手懸垂)を取り入れると、効果的に鍛えることができます。

また、前腕の握力も懸垂の成功には欠かせません。バーをしっかりと握り続ける力がないと、懸垂の途中で手が滑ったり、指が疲れてしまったりします。握力を鍛えるには、ハンドグリッパーやファーマーズウォーク(重いダンベルを持って歩くトレーニング)などが有効です。懸垂のトレーニングと並行して、握力強化にも取り組むとよいでしょう。

最後に、体幹の強化です。懸垂の際に体が揺れてしまうと、無駄なエネルギーを消費し、スムーズな動作ができなくなります。そのため、体幹を安定させる筋肉を鍛えることが重要です。体幹を鍛えるには、プランクやレッグレイズが効果的です。特に腹筋を鍛えることで、懸垂時の姿勢が安定しやすくなります。

このように、懸垂を成功させるためには、広背筋・上腕二頭筋・前腕の握力・体幹をバランスよく鍛えることが重要です。最初はできないかもしれませんが、焦らず継続することで、確実に筋力が向上し、懸垂ができるようになります。

体重70kgで懸垂できる回数は?

筋トレ道場・イメージ

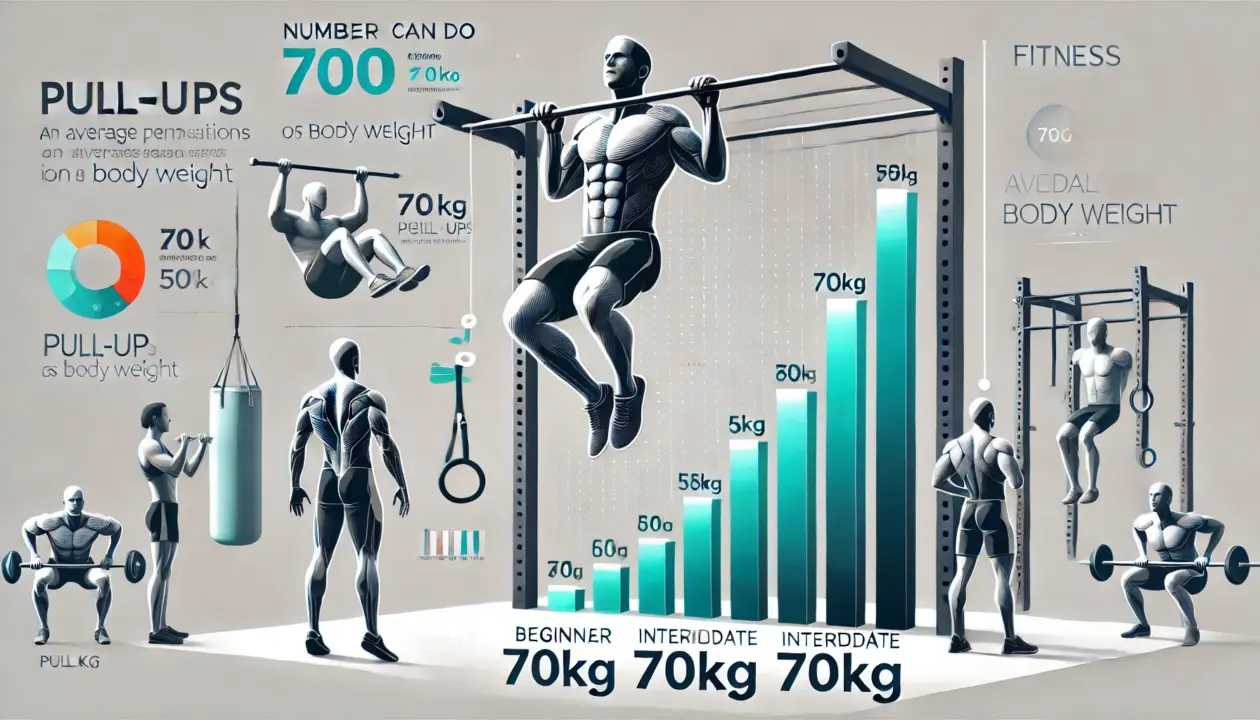

体重70kgの人が懸垂できる回数は、個人の筋力やトレーニング歴によって大きく異なります。ただし、一般的な目安として、初心者であれば1〜3回、筋トレ経験者であれば5〜10回、上級者であれば10回以上が可能とされています。

体重が重いほど、懸垂の負荷も大きくなります。例えば、50kgの人と70kgの人では、持ち上げる重量に20kgの差があります。このため、体重が増えるほど、懸垂の難易度も高くなるのです。特に初心者の場合、70kgの自重を持ち上げるのは難しく、最初は1回もできないことも珍しくありません。

このような場合、まずは補助的なトレーニングから始めるのが効果的です。例えば、斜め懸垂を取り入れると、自分の体重を支えながら広背筋を鍛えることができます。また、**ジャンプして懸垂を行い、ゆっくりと下ろす「ネガティブ懸垂」**を行うことで、背中の筋力を強化しやすくなります。

また、懸垂の回数を増やすには、体重を適正に管理することも重要です。体脂肪率が高いと、その分余計な負荷がかかるため、懸垂がより困難になります。脂肪を落とし、筋肉量を増やすことで、より軽やかに体を持ち上げられるようになります。

一般的に、トレーニングを継続すると、約1〜2カ月で懸垂の回数が増えていきます。最初は1回しかできなくても、広背筋や上腕二頭筋を重点的に鍛え、補助トレーニングを取り入れることで、5回、10回と回数を伸ばしていくことが可能です。

いずれにしても、焦らず継続することが大切です。正しいフォームと適切なトレーニングを続ければ、体重70kgでも懸垂の回数を確実に増やしていくことができるでしょう。

自宅でできる懸垂トレーニングとは?

筋トレ道場・イメージ

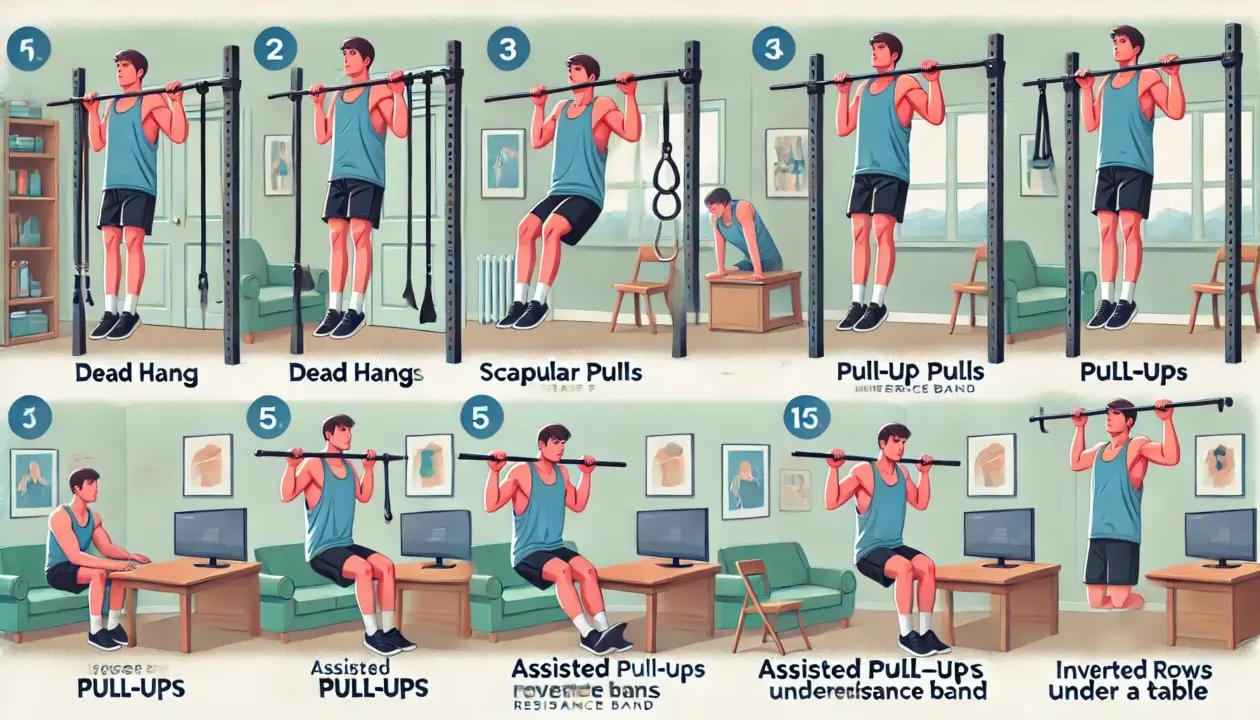

自宅で懸垂のトレーニングを行う方法はいくつかあります。懸垂は体を引き上げる動作がメインとなるため、懸垂そのものを練習する方法と、懸垂に必要な筋肉を強化する補助トレーニングを組み合わせることで、効率よく上達できます。

まず、自宅に懸垂用のバーがある場合は、実際に懸垂を行うのが最も効果的です。特に初心者は、最初から自分の体重を持ち上げるのが難しいため、**「ネガティブ懸垂」や「斜め懸垂」**を取り入れると良いでしょう。

ネガティブ懸垂とは、ジャンプしてバーを掴み、ゆっくりと下ろす動作を繰り返すトレーニングです。懸垂の「下げる」動作(エキセントリック収縮)は、筋肉の負荷が大きく、効率的に筋力を鍛えることができます。足を床につけて補助しながら行うことで、初心者でも無理なく取り組めます。

斜め懸垂は、低いバーや頑丈なテーブルを使って行う方法です。足を床につけた状態で体を斜めにし、バーを握って上体を引き上げる動作を繰り返します。負荷が軽いため、広背筋や腕の筋力を徐々に強化できるのがメリットです。

一方で、懸垂用のバーが自宅にない場合でも、補助トレーニングを取り入れることで懸垂に必要な筋肉を鍛えることが可能です。例えば、**「ダンベルローイング」や「タオル懸垂」**などが効果的です。

ダンベルローイングは、片手にダンベルや水の入ったペットボトルを持ち、体を前傾させた状態で肘を引く動作を行います。このトレーニングでは、懸垂で主に使う広背筋を重点的に鍛えることができます。

また、タオル懸垂は、ドアや頑丈な柱にタオルを巻きつけ、それを掴んで体を引き上げる方法です。バーがなくても懸垂に近い動きを練習できるため、手軽に実践できます。

さらに、握力や体幹の強化も重要です。懸垂を行う際には、バーをしっかりと握る力や、体のブレを抑えるための体幹の安定性が求められます。ハンドグリップを使った握力トレーニングや、プランクやレッグレイズなどの体幹トレーニングを取り入れることで、懸垂のパフォーマンスが向上します。

このように、自宅でも懸垂の練習は可能です。バーがある場合は実際に懸垂の動作を練習し、ない場合は補助トレーニングを組み合わせることで、確実に懸垂の回数を増やしていくことができます。

自宅で器具なしでも懸垂はできる?

筋トレ道場・イメージ

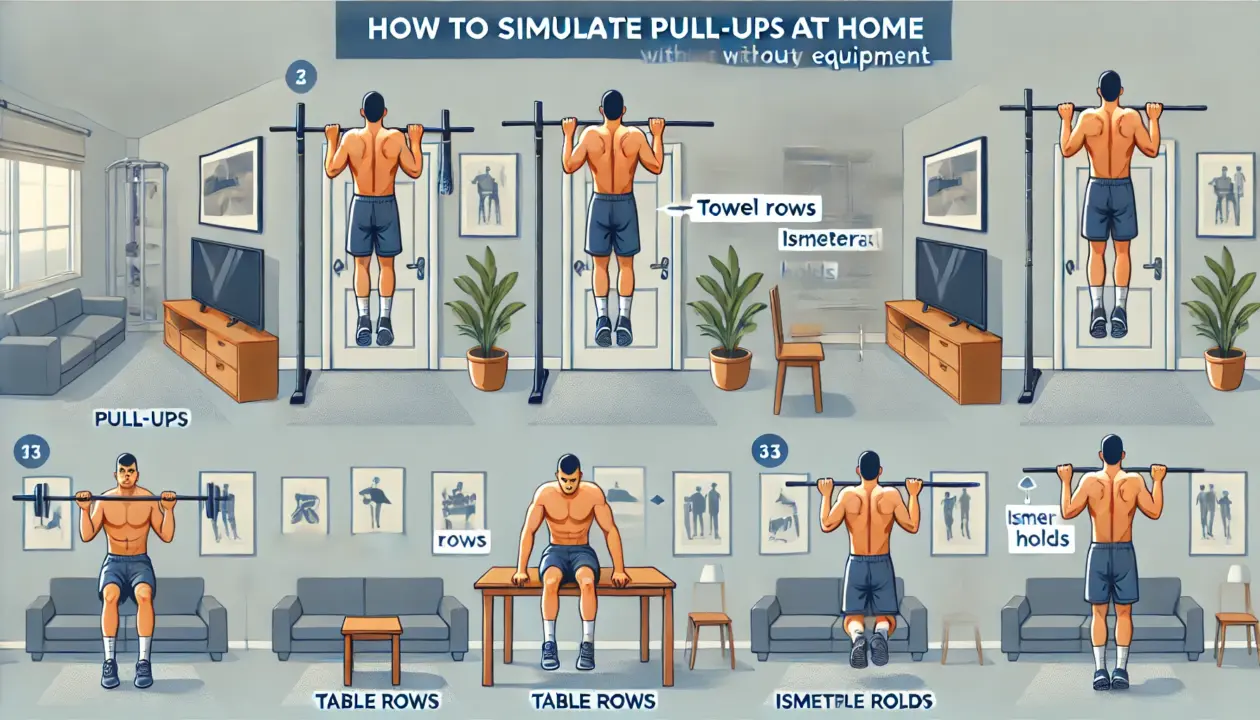

器具なしで懸垂をするのは難しいですが、完全に不可能というわけではありません。自宅に鉄棒や懸垂バーがなくても、懸垂に必要な筋肉を鍛えることで、最終的に懸垂ができるようになります。

まず、自宅の家具を活用したトレーニングを試してみましょう。例えば、**テーブルを使った「斜め懸垂」**は、器具なしでも広背筋を鍛えるのに適した方法です。方法は以下の通りです。

- 丈夫なテーブルの下に仰向けで寝る

- テーブルの端をしっかりと握る

- 体を一直線に保ち、胸をテーブルに引き寄せるようにして体を引き上げる

- ゆっくりと元の位置に戻る

この方法なら、器具がなくても自宅で簡単に懸垂に近い動作を行うことができます。

また、**ドアや柱を利用する「タオル懸垂」**も効果的です。丈夫なドアにタオルを挟み込み、それを両手で握って体を引き上げることで、背中や腕の筋力を鍛えることができます。ただし、安全面には十分注意し、ドアの強度を事前に確認することが重要です。

さらに、懸垂の代わりとなる筋トレを取り入れることで、器具なしでも懸垂に必要な筋力を強化できます。例えば、**「スーパーマンエクササイズ」や「ダンベルローイング(ペットボトル可)」**などは、広背筋や僧帽筋を鍛えるのに効果的です。

スーパーマンエクササイズは、うつ伏せになった状態で両手と両足を浮かせ、背中を反らせるトレーニングです。この動きは懸垂時に使う背中の筋肉を刺激し、持久力を向上させる効果があります。

また、ペットボトルを活用したローイングも手軽に行えます。ペットボトルに水を入れ、両手で持ち上げながら肘を引く動作を行うことで、広背筋や腕の筋力を鍛えることができます。

このように、器具がなくても懸垂の動作に必要な筋肉を鍛えることは可能です。最終的には懸垂用のバーを使うことが理想ですが、まずは自宅にあるものを活用し、段階的に筋力をつけていくことで、懸垂ができる状態に近づいていくことができます。

懸垂 できる よう に なる トレーニング 家で実践するステップ

懸垂ができるようになるためには、正しいステップでトレーニングを進めることが重要です。闇雲に挑戦しても、必要な筋力が備わっていなければ思うように体を引き上げることはできません。特に初心者は、いきなり通常の懸垂を行うのではなく、段階的に負荷を調整しながらトレーニングを進めることで、確実に成長できます。

本記事では、自宅で実践できる効果的なトレーニングステップを紹介します。器具の有無に関わらず、懸垂の動作を習得しやすい方法を解説するので、ぜひ実践してみてください。正しいフォームと適切な負荷を意識しながらトレーニングを続ければ、初心者でも懸垂ができるようになります。

- 懸垂できない自宅トレーニングのコツ

- 懸垂トレーニングの効果が出る期間は?

- 懸垂トレーニングの期間と女性の変化

- ラットプルダウンで懸垂できるようになる?

- 懸垂ができるようになるための注意点

懸垂できない自宅トレーニングのコツ

筋トレ道場・イメージ

懸垂ができない場合でも、適切なトレーニングを取り入れることで、徐々に筋力をつけて懸垂を成功させることができます。特に自宅でトレーニングを行う場合、限られた環境の中で効率よく鍛える工夫が必要です。ここでは、懸垂ができない人が自宅で実践できるトレーニングのコツを紹介します。

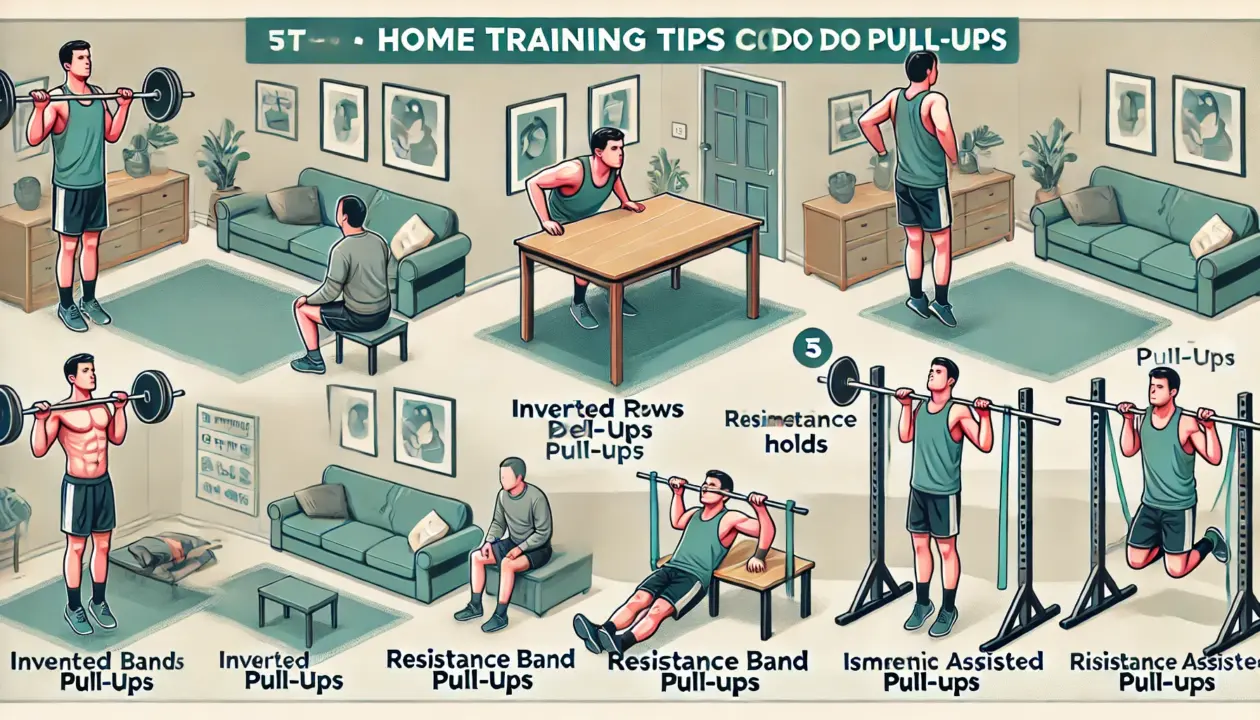

まず、補助的な動作を使って懸垂の動きを練習することが重要です。例えば、「ネガティブ懸垂」は、ジャンプをしてバーのトップポジションに入り、そこからゆっくりと体を下ろす方法です。懸垂の「下げる」動作(エキセントリック収縮)は、筋肉への刺激が強く、通常の懸垂よりも筋力を効果的に鍛えられます。これを5秒以上かけてゆっくり下ろすことで、背中や腕の筋肉にしっかりと負荷をかけられます。

次に、「斜め懸垂」を活用するのもおすすめです。高さのある頑丈なテーブルや低い鉄棒を使い、足を地面につけた状態で体を引き上げるトレーニングを行うことで、懸垂に必要な筋力を無理なく鍛えることができます。負荷を調整しやすいので、初心者でも継続しやすいトレーニング方法の一つです。

また、握力を鍛えることも忘れてはいけません。懸垂は腕や背中の筋力だけでなく、バーをしっかりと握り続ける握力も重要な要素となります。ハンドグリップを使ったトレーニングや、懸垂バーにぶら下がる「デッドハング」などを取り入れると、握力を強化でき、長時間バーを握る持久力がつきます。

さらに、体幹の安定性を高めることもポイントです。懸垂中に体が揺れてしまうと、余計な力を使ってしまい、うまく体を引き上げられなくなります。体幹を鍛えるために、プランクやレッグレイズなどのトレーニングを並行して行うと、懸垂時のフォームが安定しやすくなります。

このように、自宅でできるトレーニングの工夫を取り入れることで、懸垂の成功率を高めることができます。無理をせず、自分のレベルに合ったトレーニングを継続することが大切です。

懸垂トレーニングの効果が出る期間は?

筋トレ道場・イメージ

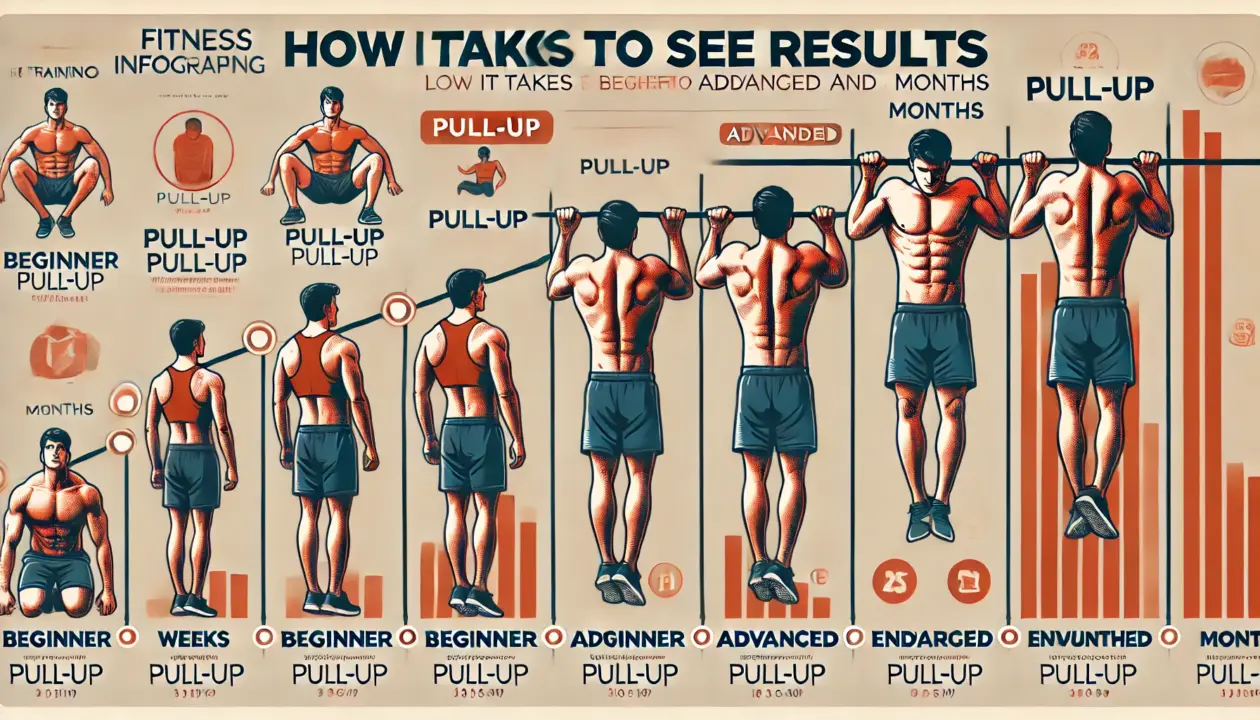

懸垂のトレーニングを始めたものの、「どのくらいで効果が出るのか?」と気になる人も多いでしょう。効果が出る期間は個人の筋力やトレーニング頻度によりますが、一般的には1カ月から3カ月ほどで変化を実感できることが多いです。

最初の1~2週間は、筋力よりも動作の習得が中心になります。懸垂のフォームを覚えたり、握力を鍛えたりすることで、懸垂の基礎を作る期間です。この段階では、補助トレーニング(ネガティブ懸垂や斜め懸垂など)を重点的に行うことで、スムーズに体を引き上げる感覚を身につけることができます。

1カ月経過すると、背中や腕の筋肉が徐々に強くなり、ネガティブ懸垂や斜め懸垂の回数が増えてくるでしょう。この時期には、実際の懸垂を試みることができる人も出てきます。ただし、1回もできない場合でも焦る必要はありません。補助トレーニングを継続しながら、徐々に懸垂の動作に慣れていくことが大切です。

2~3カ月経つと、ほとんどの人が懸垂を1~3回ほどできるようになります。週に2~3回の頻度でトレーニングを続ければ、徐々に回数が増え、最終的に5回以上の懸垂をこなせるようになる人も少なくありません。

ただし、トレーニングの効果が出るスピードには個人差があります。筋肉量が少ない人や体重が重い人は、筋力がつくまで時間がかかる場合があります。また、トレーニングを継続しなければ、せっかく鍛えた筋力が落ちてしまうこともあるため、定期的なトレーニングを習慣化することが大切です。

このように、懸垂のトレーニング効果が出る期間は人それぞれ異なりますが、1カ月程度で小さな変化を感じ、3カ月ほどで懸垂ができるようになるケースが多いです。継続することが成功への鍵となるため、焦らずじっくり取り組むようにしましょう。

懸垂トレーニングの期間と女性の変化

筋トレ道場・イメージ

女性が懸垂トレーニングを行う場合、筋力のつき方や体の変化は男性とは異なる傾向があります。特に、女性は上半身の筋肉が男性よりも発達しにくいため、トレーニングの成果が現れるまでに時間がかかることがあります。しかし、適切なトレーニングを続ければ、確実に懸垂ができるようになり、引き締まった美しい背中を手に入れることができます。

女性が懸垂トレーニングを開始すると、最初の1カ月間は主にフォームの習得と筋肉の刺激に慣れる期間になります。懸垂の動作自体が難しいため、補助トレーニングとして斜め懸垂やゴムチューブを使った補助懸垂を取り入れると、スムーズに体を引き上げる感覚を身につけやすくなります。

2カ月目に入ると、背中や腕の筋肉に変化が出始めます。特に広背筋が引き締まり、肩甲骨周りの筋肉がしっかりしてくるため、姿勢が良くなる効果を実感できるでしょう。また、筋肉がつくことで、二の腕のたるみが減り、腕全体が引き締まった印象になります。

3カ月以上トレーニングを続けると、懸垂ができる可能性が高くなります。多くの女性は、この時点で1~2回の懸垂が成功するようになります。さらに続けることで、回数を増やしたり、よりスムーズな動作で懸垂をこなせるようになったりします。

また、女性が懸垂トレーニングを行うことで得られるメリットとして、背中の引き締め効果や体幹の強化が挙げられます。特に、猫背の改善や肩こりの軽減など、日常生活にも良い影響を与えるため、美容や健康の面でもおすすめのトレーニングです。

このように、女性でも正しいトレーニングを継続すれば、3カ月程度で確実に変化を実感できます。無理のないペースで継続しながら、美しい背中と健康的な体を目指しましょう。

ラットプルダウンで懸垂できるようになる?

筋トレ道場・イメージ

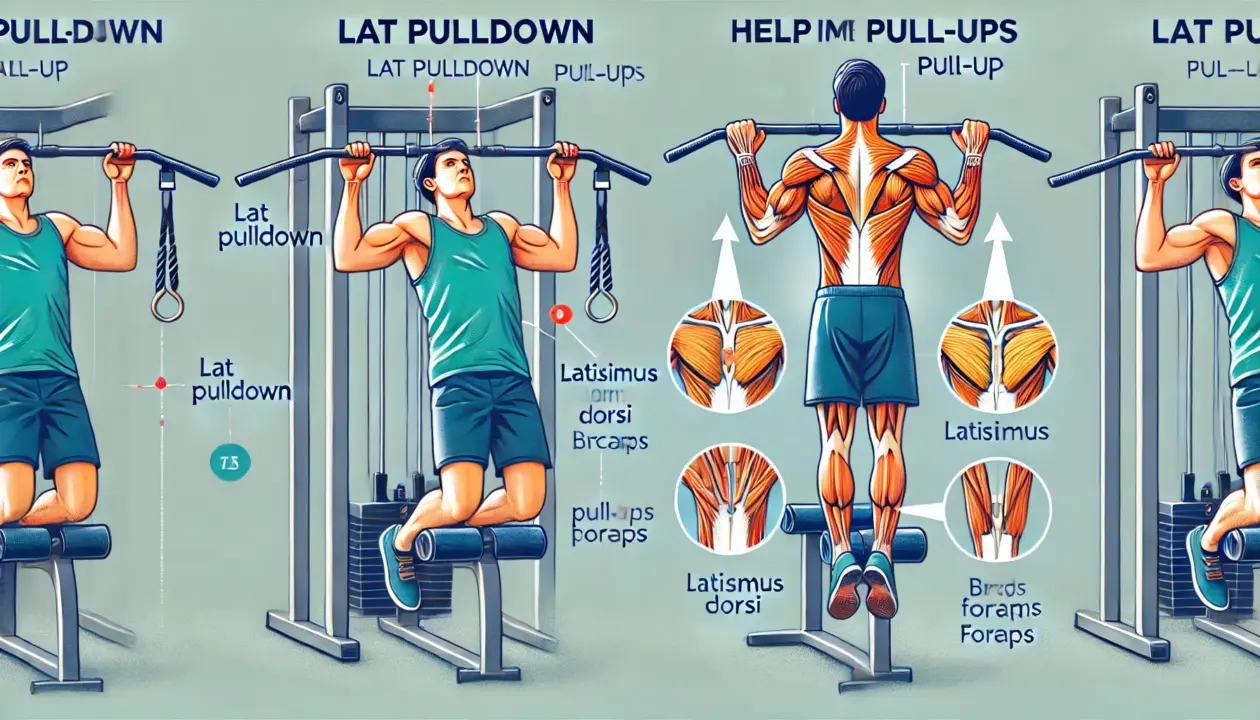

ラットプルダウンは、懸垂の動作と似た動きを再現できるため、懸垂のための筋力を強化するのに役立ちます。しかし、ラットプルダウンだけを行っても、必ずしも懸垂ができるようになるとは限りません。懸垂とラットプルダウンにはいくつかの違いがあり、それを理解したうえで適切にトレーニングを進めることが重要です。

まず、ラットプルダウンが懸垂に役立つ理由について説明します。ラットプルダウンは、背中の広背筋をメインに鍛える種目であり、懸垂に必要な「引く力」を養うことができます。また、懸垂よりも負荷を調整しやすいため、筋力が不足している初心者でも取り組みやすいというメリットがあります。重量を少しずつ増やしながらトレーニングを行うことで、懸垂に必要な筋力を段階的に向上させることが可能です。

しかし、ラットプルダウンには懸垂にはないサポート要素があるため、単純にラットプルダウンを繰り返すだけでは、懸垂ができるようになるとは限りません。例えば、ラットプルダウンでは座った状態で膝を固定するため、下半身の安定が確保されます。一方、懸垂では体を宙に浮かせた状態で行うため、体幹や握力の強さが求められます。特に、ラットプルダウンではあまり意識しない「バーを握る力」や「体を安定させる筋力」が、懸垂では大きく影響します。

このため、ラットプルダウンを懸垂のトレーニングとして活用する場合は、懸垂に近い動作を意識することが大切です。例えば、ラットプルダウン時に肩甲骨をしっかりと寄せる意識を持ち、バーをただ引くのではなく、背中の筋肉をしっかりと使うようにしましょう。また、ラットプルダウンの重量を自分の体重に近づけることで、懸垂に必要な筋力を実践的に鍛えることができます。

さらに、ラットプルダウンと並行して、デッドハング(ぶら下がり)やネガティブ懸垂を取り入れると、懸垂の動作に適応しやすくなります。ラットプルダウンだけでなく、懸垂の動作そのものを練習することで、よりスムーズに懸垂へ移行できるでしょう。

このように、ラットプルダウンは懸垂のための筋力を鍛えるには有効ですが、それだけでは不十分です。ラットプルダウンと併せて、体幹の強化や握力の向上、懸垂の動作に近いトレーニングを取り入れることで、より確実に懸垂ができるようになります。

懸垂ができるようになるための注意点

筋トレ道場・イメージ

懸垂はシンプルな動作に見えますが、実際には多くの筋肉を使うため、適切なトレーニング方法を理解しないと、思うように成果が出なかったり、ケガをしてしまったりすることがあります。懸垂ができるようになるためには、いくつかの注意点を意識しながらトレーニングを進めることが重要です。

まず、正しいフォームを意識することが最も大切です。懸垂では、肩甲骨を寄せて背中をしっかり使うことが重要ですが、初心者の多くは腕の力だけで体を引き上げようとしてしまいます。このようなフォームでは、広背筋を十分に使うことができず、腕だけが先に疲れてしまい、回数をこなすことが難しくなります。また、体が前後に揺れすぎると、余計な力を使ってしまい、効果的なトレーニングができなくなります。正しいフォームを身につけるために、最初は「斜め懸垂」や「ネガティブ懸垂」などを取り入れ、動作を意識しながら練習しましょう。

次に、無理に回数を増やそうとしないことも重要です。懸垂は高負荷なトレーニングのため、1回できるようになるまでに時間がかかることがあります。そのため、いきなり何回もこなそうとすると、フォームが崩れたり、関節に負担がかかったりする可能性があります。特に肩や肘に過度な負荷がかかると、ケガの原因になりかねません。最初は正しいフォームで1回できることを目標にし、そこから徐々に回数を増やしていくようにしましょう。

また、握力の強化も忘れてはいけません。懸垂では、バーをしっかり握り続けることが求められるため、握力が弱いと途中で手が滑ったり、持ち上げる前に疲れてしまったりすることがあります。握力を鍛えるには、懸垂バーにぶら下がる「デッドハング」や、ハンドグリップを使ったトレーニングが効果的です。握力が強化されると、懸垂の動作を安定して行えるようになります。

さらに、トレーニングの頻度と休息のバランスも重要です。懸垂は広背筋を中心に強い負荷がかかるトレーニングであるため、毎日行うと筋肉が十分に回復せず、逆にパフォーマンスが落ちる可能性があります。一般的には、週に2~3回のペースで行い、筋肉がしっかり回復できるようにすることが推奨されます。筋肉が成長するためには、トレーニングだけでなく、適切な休息と栄養補給も欠かせません。

最後に、体重管理にも気を配ることが大切です。懸垂は自分の体重を持ち上げるトレーニングであるため、体重が重いほど負荷も大きくなります。特に、体脂肪率が高い場合は、余分な脂肪が負担となり、懸垂の難易度が上がってしまいます。適切な食事管理を行いながら、筋肉量を増やしつつ体脂肪を減らすことで、懸垂をよりスムーズに行えるようになります。

このように、懸垂を成功させるためには、正しいフォーム、適切なトレーニング頻度、握力の強化、体重管理など、さまざまな要素を意識することが大切です。無理せず段階的にトレーニングを進め、確実に懸垂ができるようになりましょう。

懸垂 できる よう に なる トレーニング 家での実践ポイントの総括

- 懸垂ができない原因は広背筋・上腕二頭筋・握力・体幹の筋力不足

- 広背筋は懸垂の主動筋であり、重点的に鍛える必要がある

- 上腕二頭筋が弱いと補助的な引き上げが困難になる

- 握力が不足するとバーを保持できず、懸垂動作が安定しない

- 体幹の強化が不十分だと体が揺れ、フォームが崩れやすい

- 自宅でも斜め懸垂やネガティブ懸垂で基礎を作ることができる

- 懸垂の回数を増やすには、まずは1回を確実にできるようにする

- 体重が重いほど懸垂の負荷が増し、回数を伸ばすのが難しくなる

- ラットプルダウンは懸垂の補助になるが、単体では習得が難しい

- ネガティブ懸垂は懸垂成功のための最も効果的なトレーニングの一つ

- 懸垂トレーニングの効果が出るのは通常1〜3カ月ほど

- 女性は筋力がつくのに時間がかかるが、姿勢改善や背中引き締めに効果的

- 週2〜3回の頻度でトレーニングを行うことで効果が出やすい

- 正しいフォームを意識し、反動を使わずにトレーニングを行うことが重要

- 体重管理をしながら筋力を増やすことで、懸垂の成功率が高まる