筋トレ道場・イメージ

懸垂の回数が伸びないと悩んでいませんか?トレーニングを続けているのに思うように回数が増えず、何回できたらすごいのか気になる人も多いでしょう。特に「懸垂 5回しかできない すごいのか?」と感じている人や、「体重70kgで懸垂できる回数は?」と疑問に思っている人にとって、適切な目標設定とトレーニング方法を知ることが大切です。

懸垂の回数が伸びない理由は何ですか?これは主に筋力不足やフォームの問題、トレーニング頻度の誤りなどが関係しています。回数を増やす毎日の練習が効果的なのか、それとも適切な休息を挟むべきなのかも、成果を左右する重要なポイントです。さらに、筋肥大と回数アップの関係を理解し、効率的な回数増やすトレーニングを取り入れることで、懸垂の回数を着実に伸ばすことができます。

また、何回できればすごいと言えるのか、懸垂30回はどのレベルなのかといった基準も気になるところでしょう。この記事では、懸垂の回数を増やすための具体的なトレーニング方法や、回数ごとのレベル目安について詳しく解説します。懸垂の回数を伸ばしたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

記事のポイント

- 懸垂の回数が伸びない原因と対策

- 回数を増やす効果的なトレーニング方法

- 何回できればすごいのかの基準

- 筋肥大と回数アップの関係

懸垂の回数が伸びない原因と対策を解説

懸垂を続けているのに回数がなかなか増えない…そんな悩みを抱えている人は多いです。懸垂はシンプルなトレーニングですが、正しいフォームや適切なトレーニング方法を知らなければ、成長が停滞してしまうこともあります。

この記事では、懸垂の回数が伸びない主な原因と、それを改善するための具体的な対策を解説します。自分に合った方法を見つけて、効率的に回数を増やしていきましょう。

- 懸垂の回数が伸びない理由は何ですか?

- 懸垂5回しかできないのはすごい?

- 体重70kgで懸垂できる回数の目安

- 何回できればすごいと言えるのか?

- 懸垂30回はどのレベルなのか?

懸垂の回数が伸びない理由は何ですか?

筋トレ道場・イメージ

懸垂の回数が伸びない原因はさまざまですが、主に「筋力不足」「フォームの乱れ」「負荷のかけ方の問題」「回復不足」などが挙げられます。それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

まず、筋力不足は懸垂の回数が増えない最大の要因です。懸垂は上半身の複数の筋肉を使う運動ですが、特に広背筋・上腕二頭筋・前腕の筋力が十分でないと、途中で疲れてしまい回数を重ねることが難しくなります。筋力をつけるためには、ラットプルダウンやネガティブ懸垂(ゆっくり下ろす動作)などを取り入れ、段階的に負荷を高めていくことが重要です。

次に、フォームの乱れも大きな影響を与えます。勢いをつけて体を引き上げたり、腕の力だけで懸垂をしようとすると、効率的に筋肉を使えず回数が伸びにくくなります。正しいフォームを意識し、反動を使わずに広背筋をしっかり動員することで、効率よく回数を増やせるようになります。

また、負荷のかけ方の問題も考えられます。例えば、毎回限界まで行ってしまうと筋肉が十分に回復できず、かえってパフォーマンスが落ちることもあります。懸垂の回数を増やしたい場合は、回数を分けて行う「グリース・ザ・グルーブ(GTG)」という方法を試したり、補助付きで適切な回数をこなすトレーニングを取り入れるのが効果的です。

最後に、回復不足も見落としがちなポイントです。筋肉はトレーニングによって刺激を受けた後、適切な栄養摂取と休息によって成長します。睡眠不足や栄養不足の状態が続くと、回数の伸び悩みに直結します。しっかりとした食事と十分な休息を取ることで、回数を伸ばすための土台を整えましょう。

懸垂の回数が伸びない場合は、これらの要因を見直し、適切なトレーニングとコンディショニングを心がけることが重要です。

懸垂5回しかできないのはすごい?

筋トレ道場・イメージ

「懸垂5回しかできない」と聞くと、少なく感じるかもしれません。しかし、懸垂は体重を利用した自重トレーニングであり、多くの人にとって難易度の高い種目の一つです。そのため、5回できるというのは十分すごいことです。

一般的に、筋トレ初心者や未経験者の多くは懸垂を1回もできないことが珍しくありません。特に体重が重い人ほど難しくなります。懸垂は自分の体を持ち上げる動作のため、相対的な筋力が求められます。そのため、体重が軽い人は比較的回数を増やしやすく、逆に体重が重い人は1回でも行うのが難しくなるのです。

また、懸垂5回ができるということは、広背筋や上腕二頭筋、前腕の筋力が一定レベルに達している証拠です。特に、適切なフォームで5回こなせるのであれば、基礎的な筋力はしっかり備わっているといえます。

ただし、目標が「もっと懸垂の回数を増やしたい」場合は、ここからさらにトレーニングを積み重ねていく必要があります。回数を増やすためには、ネガティブ懸垂や補助付き懸垂を活用し、少しずつ負荷に慣れていくことが大切です。また、広背筋や上腕二頭筋だけでなく、握力や体幹の強化も重要になります。

総じて、懸垂5回ができることは決して少なくないどころか、十分すごい成果といえます。そこからさらにレベルアップするためには、適切なトレーニングを継続し、回数を伸ばしていくことを意識しましょう。

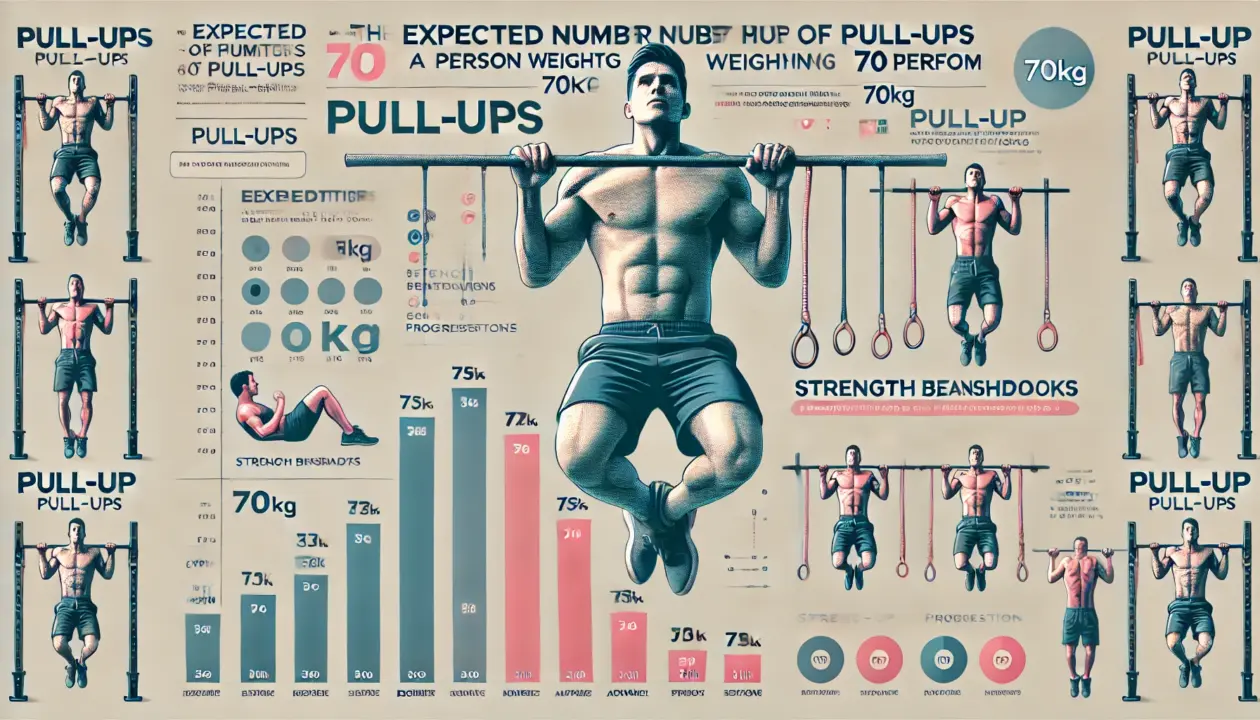

体重70kgで懸垂できる回数の目安

筋トレ道場・イメージ

体重70kgの人が懸垂できる回数の目安は、個人の筋力やトレーニング経験によって大きく異なりますが、一般的な基準として次のように考えられます。

- 初心者(トレーニング未経験):0〜3回

- 初級者(筋トレをしているが懸垂はあまりやらない):3〜5回

- 中級者(定期的に懸垂を行っている):6〜12回

- 上級者(懸垂を重点的に鍛えている):13回以上

体重70kgの場合、筋力レベルによって回数の幅が大きく変わります。一般的に、筋トレ未経験者や初心者は懸垂を1回もできないことが珍しくありません。これは、懸垂が全身の筋肉を使う難易度の高いトレーニングであり、適切なフォームや筋力が不足していると持ち上げることが難しいためです。

一方で、ある程度筋トレをしている人であれば、5回前後はこなせることが多いです。これは、広背筋や上腕二頭筋の基礎的な筋力が備わっている証拠です。しかし、懸垂の回数をさらに増やしたい場合は、単純に回数をこなすだけでなく、筋力アップや持久力を高めるトレーニングを組み合わせることが重要になります。

また、体重が同じでも筋肉量の違いによって懸垂の回数には個人差があります。例えば、70kgの人でも筋肉量が多く、特に背筋や腕の力が強い人であれば10回以上できることもあります。一方で、体脂肪率が高めで筋力が少ない場合は、数回でも難しく感じることがあります。

懸垂の回数を増やすためには、広背筋をしっかりと鍛えることに加え、前腕や握力、体幹の強化も重要です。さらに、定期的にトレーニングを行い、段階的に負荷を高めていくことで、少しずつ回数を伸ばすことができます。

体重70kgの人が懸垂できる回数の目安はあくまで参考ですが、現在の自分のレベルを把握し、目標に向かってトレーニングを継続することが大切です。

何回できればすごいと言えるのか?

筋トレ道場・イメージ

懸垂の回数がどれくらいできれば「すごい」と言えるのかは、個人の体重や筋力レベル、トレーニング経験によって異なります。しかし、一般的な目安として、懸垂の回数を評価する際には、次のような基準が考えられます。

-

初心者レベル(0〜3回)

懸垂は上半身の引く力を強く要求されるため、筋トレ未経験者や初心者にとっては1回でも難しい種目です。特に体重が重い人は、自分の体を持ち上げるための筋力が足りず、0回というケースも珍しくありません。このレベルの人は、補助付き懸垂やネガティブ懸垂(ゆっくり降りる動作)から始めるのがおすすめです。 -

平均レベル(5〜10回)

筋トレをある程度継続している人やスポーツ経験者であれば、5回以上の懸垂ができることが一般的です。特に10回程度できる場合は、背筋や腕の筋力がしっかりと備わっている証拠であり、一般の人と比べると「すごい」と言えるレベルに達しているでしょう。 -

上級者レベル(15回以上)

15回以上の懸垂ができる場合は、筋持久力やパワーのバランスが取れている証拠です。特に、体重をしっかりコントロールしながら、反動を使わずに行える場合は、相当な筋力を持っていると評価されます。懸垂15回を超えられる人は、フィットネスレベルの高い人といえるでしょう。 -

エリートレベル(20回以上)

懸垂を20回以上できる場合は、スポーツ選手やアスリートレベルと考えられます。このレベルに達すると、一般のトレーニーの中でも際立って優れた筋持久力を持っていると判断されます。また、軍隊や特殊部隊のトレーニング基準では、20回以上の懸垂が求められることもあるため、非常に高いレベルであるといえます。 -

超ハイレベル(30回以上)

懸垂30回以上できる人は、一般的なトレーニーとは一線を画すレベルです。通常の筋トレだけでなく、長年にわたる懸垂特化トレーニングを行っているか、もともと非常に高い筋力と持久力を持っている可能性があります。

つまり、懸垂の回数が10回以上できると「すごい」と評価されることが多く、20回以上できる場合はさらに高い評価を得られます。30回以上になるとトップクラスのレベルといえるでしょう。

懸垂30回はどのレベルなのか?

筋トレ道場・イメージ

懸垂30回を達成できる人は、一般的なトレーニーの中でもかなりの上級者レベルであり、トップアスリートに匹敵する能力を持っています。では、懸垂30回がどのようなレベルなのかを詳しく解説します。

-

一般人と比較した場合

一般の人が懸垂を30回できることは極めて稀です。懸垂は、単なる腕の筋力だけでなく、広背筋・前腕・体幹・握力など、全身の連携が必要な種目のため、30回もこなせるということは、これらの筋力と持久力が非常に発達している証拠です。 -

筋トレ経験者と比較した場合

ジムで定期的にトレーニングを行っている人でも、懸垂10回を超えるのは簡単ではありません。特に、正しいフォームを維持しながら30回の懸垂を行うには、相当なトレーニング歴と技術が求められます。多くのトレーニーが目指す「懸垂20回」を超える水準であるため、競技レベルに近いといえるでしょう。 -

アスリートと比較した場合

スポーツ選手や軍隊のフィジカルテストでは、懸垂の回数が評価の一つとなることがあります。例えば、アメリカ海兵隊(USMC)の体力試験では、20回以上の懸垂ができれば満点とされることが多いです。その基準を上回る30回をこなせるということは、エリートアスリートレベルの身体能力を持っている可能性が高いと考えられます。 -

ストリートワークアウトやカリステニクスの視点

ストリートワークアウトやカリステニクス(自重トレーニング)を行っている人の中でも、懸垂30回できる人は上級者です。このジャンルでは懸垂の回数よりも「片手懸垂」や「加重懸垂」などの応用技に挑戦する傾向がありますが、30回の高回数をこなせる人は、加重懸垂に移行する基礎力が十分にあるといえます。 -

懸垂30回を達成するためには

懸垂30回を目指すためには、単純に回数を重ねるのではなく、筋力・持久力・フォームの最適化を意識することが重要です。具体的には、次のようなトレーニング方法が効果的です。

- ネガティブ懸垂(ゆっくり降ろす動作)で筋持久力を鍛える

- 加重懸垂(10kgや20kgの負荷を加える)で筋力アップを狙う

- インターバルトレーニングで回復力を高め、連続回数を増やす

- **異なるグリップ(ワイド・ナロー・パラレル)**でバランスよく筋肉を強化する

懸垂30回は、単なる「すごいレベル」ではなく、競技者やアスリートと肩を並べるほどの水準といえます。一般のフィットネス愛好者では到達が難しい数字であり、継続的なトレーニングと適切なプログラムの実践が必要不可欠です。

結論として、懸垂30回は一般人から見れば驚異的なレベルであり、アスリートの基準でも非常に優れた成果と言えるでしょう。

懸垂の回数が伸びない人が伸ばすためのトレーニング法

懸垂の回数がなかなか伸びずに悩んでいる人は多いのではないでしょうか?「何度やっても5回以上できない」「腕がすぐに疲れてしまう」「毎日やっても回数が増えない」といった壁にぶつかることは、懸垂を継続する上でよくある課題です。

懸垂の回数を伸ばすためには、単に「毎日ひたすら懸垂をする」だけでは効率が悪く、適切なトレーニング方法を取り入れることが重要です。特に、筋力・持久力・フォーム・神経系の強化といった複数の要素を意識することで、よりスムーズに回数を増やすことが可能になります。

本記事では、懸垂の回数が伸びない原因を分析し、効果的に回数を増やすための具体的なトレーニング方法を紹介します。初心者から中級者、さらに上級者を目指す人まで、段階的に取り組めるトレーニングを解説するので、ぜひ実践してみてください。

- 回数増やすトレーニングの具体例

- 懸垂の回数を増やすには毎日やるべき?

- 筋肥大と回数アップの関係

- 懸垂のフォームが回数に与える影響

- 初心者が最短で回数を増やすコツ

回数増やすトレーニングの具体例

筋トレ道場・イメージ

懸垂の回数を増やすためには、単に懸垂を繰り返すだけではなく、筋力・持久力・神経系の強化をバランスよく取り入れたトレーニングが必要です。ここでは、具体的に効果の高いトレーニング方法を紹介します。

1. ネガティブ懸垂

懸垂の「下ろす動作(ネガティブ動作)」は筋力向上に非常に効果的です。通常の懸垂ができない、または回数が伸び悩んでいる場合は、ネガティブ懸垂を取り入れることで筋力を強化できます。方法は、ジャンプや踏み台を使ってあごをバーの上に持ち上げ、そこからできるだけゆっくり下ろすだけ。1回あたり3~5秒かけて下ろすことを意識し、10回×3セットを目安に行いましょう。

2. 補助バンドやパートナーのサポートを活用

自分の体重を完全に支えるのが難しい場合、懸垂用のゴムバンドやパートナーの補助を使うことで正しいフォームを維持しながら回数を増やせます。フォームを崩さずに正しい軌道で懸垂を行うことで、効果的に背中や腕の筋肉を鍛えることができます。

3. 部分的な筋力強化(補助トレーニング)

懸垂の回数を増やすには、背中・腕・握力の強化が重要です。特に以下のトレーニングを取り入れると効果的です。

- ラットプルダウン:懸垂と同じ筋肉を鍛えられ、重量調整ができるため初心者におすすめ。

- デッドハング(ぶら下がり):懸垂に必要な握力を鍛えるため、20~30秒を目安に行う。

- オーバーロードトレーニング(加重懸垂):通常の懸垂が10回以上できる人向けに、ウェイトをつけて行うことでさらなる筋力向上を狙う。

これらのトレーニングを組み合わせて行うことで、懸垂の回数を効果的に増やしていくことができます。

懸垂の回数を増やすには毎日やるべき?

筋トレ道場・イメージ

懸垂の回数を増やしたいからといって、毎日トレーニングするのが最適とは限りません。むしろ、毎日やることで回復が追いつかず、筋力が伸びにくくなる可能性があります。では、どのような頻度で取り組むのが理想的なのでしょうか?

1. 筋肉の回復を考慮する

筋トレでは、負荷をかけた後の「回復」が筋肉の成長に重要な要素になります。特に懸垂では広背筋や上腕二頭筋を酷使するため、毎日行うとオーバーワークになり、回復が間に合わなくなることがあります。最低でも**1日おき(週3~4回)**のトレーニングを推奨します。

2. 初心者と上級者で異なる適切な頻度

- 初心者(5回以下しかできない場合):週2~3回の頻度でOK。筋肉を回復させつつ、フォームの改善を意識する。

- 中級者(5~15回できる場合):週3~4回を目安にし、補助トレーニングを並行して行う。

- 上級者(15回以上できる場合):週4~5回の高頻度トレーニングが可能。ただし、加重懸垂などで強度を調整する。

3. 効果的な「毎日できるトレーニング」

毎日懸垂をするのではなく、回数を増やすために「補助トレーニング」を取り入れるのも効果的です。例えば、

- デッドハング(ぶら下がり):毎日行っても問題なく、握力強化につながる。

- プル系のトレーニング(ラットプルダウン、ダンベルローイング)を交互に取り入れる。

- 体幹トレーニング(プランクや懸垂時の姿勢維持)も毎日行ってOK。

つまり、懸垂自体は毎日やる必要はないが、補助的なトレーニングを交えながら適度な頻度で継続することが大切です。

筋肥大と回数アップの関係

筋トレ道場・イメージ」

懸垂の回数を増やすためには、単純な「筋肥大(筋肉のサイズを大きくすること)」だけではなく、筋持久力や神経系の発達も重要になります。しかし、筋肥大が回数アップにどのように影響するのかを理解することで、より効率的なトレーニングが可能になります。

1. 筋肥大と筋持久力の違い

筋肥大とは、筋繊維が太くなることを指します。これは主に8~12回の反復回数で高負荷をかけるトレーニングで促進されます。一方で、懸垂の回数を増やすには、筋肥大だけでなく「筋持久力」を鍛えることも重要です。筋持久力は15回以上の反復動作で強化されるため、低負荷・高回数のトレーニングも必要になります。

2. 筋肥大が回数アップに与える影響

筋肥大によって筋力が向上すれば、1回あたりの懸垂が楽になり、結果として回数が伸びやすくなります。ただし、筋肉が大きくなることで体重が増え、逆に懸垂が難しくなることもあるため、バランスが重要です。そのため、回数を伸ばしたい場合は、筋肥大だけに偏らず、筋持久力も並行して鍛えることが求められます。

3. 筋肥大と回数アップを両立させるトレーニング方法

- 低回数・高負荷の懸垂(加重懸垂):5~8回を限界とする負荷で筋肥大を狙う。

- 通常の懸垂(自重で10~15回):筋力向上とフォーム改善を意識。

- 高回数トレーニング(補助ありで15回以上):筋持久力を高め、回数を伸ばす。

このように、筋肥大と筋持久力の両方を意識してトレーニングすることで、懸垂の回数を効果的に増やすことができるのです。

懸垂のフォームが回数に与える影響

筋トレ道場・イメージ

懸垂の回数が伸びない原因のひとつとして、「フォームの乱れ」が挙げられます。正しいフォームで行わなければ、必要な筋肉を十分に活用できず、効率的に回数を増やすことができません。逆に、適切なフォームを身につけることで、少ない力でより多くの回数をこなせるようになります。ここでは、懸垂のフォームが回数に与える影響について詳しく解説します。

1. 体のブレが回数を減らす

懸垂中に体が前後に揺れたり、反動を使ったりすると、ターゲットとなる筋肉に適切な負荷がかかりません。このようなフォームでは、無駄なエネルギーを消費するため、数回で腕が疲れてしまい、回数が伸びにくくなります。理想的なフォームでは、体幹をしっかり固定し、ブレを最小限に抑えることが重要です。

2. 握り方が筋肉の使い方を左右する

懸垂のグリップ(握り方)によっても、回数に大きな影響が出ます。一般的なオーバーグリップ(順手)では背中の筋肉をより多く使うため、広背筋の強さが求められます。一方で、アンダーグリップ(逆手)は上腕二頭筋の関与が強くなり、初心者でも比較的回数を伸ばしやすいです。まずは、自分の筋力レベルに合ったグリップでトレーニングを行うことが大切です。

3. 可動域を広げると回数が安定する

懸垂の際に「途中までしか上がらない」「肘を完全に伸ばし切らない」など、可動域が狭いと、ターゲットの筋肉を最大限に活用できません。最初は大変に感じるかもしれませんが、あごをバーの上までしっかり上げ、肘を完全に伸ばすことで、筋肉を正しく鍛えることができます。この正しい可動域を意識することで、フォームが安定し、長期的に回数を増やしやすくなります。

4. 効率的なフォームのポイント

- 肩を落とし、肩甲骨を寄せる:腕だけで引き上げるのではなく、背中の力を使うことで負担を分散させる。

- 体幹を固定する:足を後ろで軽くクロスし、腹筋を締めることでブレを防ぐ。

- フルレンジ(可動域を広く)で動く:トップではあごをバーの上に、ボトムでは腕をしっかり伸ばす。

- 無理な反動を使わない:脚を振ったり、勢いをつけたりしないことで、正しく筋肉を鍛える。

正しいフォームを意識することで、無駄なエネルギー消費を抑え、効率的に回数を伸ばすことができます。

初心者が最短で回数を増やすコツ

筋トレ道場・イメージ

懸垂はシンプルな動作ながら、初心者にとっては非常に難しいトレーニングのひとつです。しかし、適切なトレーニング方法を実践することで、最短で回数を増やすことが可能です。ここでは、初心者が効率よく懸垂の回数を伸ばすためのコツを紹介します。

1. まずは「ネガティブ懸垂」で筋力をつける

初心者の多くは、懸垂を1回もできない、または数回で限界を迎えることが多いです。そこで効果的なのが「ネガティブ懸垂」です。これは、バーの上からゆっくり下ろす動作を繰り返すことで、背中や腕の筋肉を強化するトレーニング方法です。1回の動作で3~5秒かけて下ろすように意識し、10回×3セットを目安に行うと、短期間で筋力が向上し、通常の懸垂ができるようになります。

2. 懸垂の回数を増やすために「補助バンド」を活用

初心者は自分の体重を支えるのが難しいため、懸垂用の補助バンドを使うと効率的にトレーニングができます。補助バンドを使うことで負荷を軽減し、正しいフォームで回数をこなすことができるため、スムーズに回数アップが可能になります。バンドの強度を徐々に下げていくことで、自力での懸垂へと移行しやすくなります。

3. 握力を鍛えてバーをしっかりつかめるようにする

懸垂の回数が伸びない理由のひとつに「握力の弱さ」があります。握力が弱いと、筋力が十分にあってもバーをしっかり握れず、途中で手が疲れてしまうことがあります。これを防ぐために、以下のトレーニングを取り入れると効果的です。

- デッドハング(ぶら下がり):バーにぶら下がるだけのシンプルなトレーニング。30秒×3セットを目標に行う。

- ファーマーズウォーク:重いダンベルを持って歩くことで、前腕の筋力を強化。

- ハンドグリッパーを活用:握力を集中的に鍛えることができ、懸垂のパフォーマンス向上につながる。

4. 週3~4回の適切な頻度で継続する

初心者が最短で懸垂の回数を増やすには、適切な頻度でトレーニングを行うことが大切です。毎日やると回復が追いつかず、逆に回数が伸びにくくなるため、週3~4回のトレーニングを目安にするのがおすすめです。また、懸垂だけでなく、背中や腕の補助トレーニングを組み合わせることで、より早く成果を出すことができます。

5. 正しいフォームを身につける

初心者の場合、間違ったフォームでトレーニングすると、必要な筋肉を鍛えられず、回数が伸びにくくなります。前述の「正しいフォームのポイント」を意識しながら、無駄な動きを省いて効率よく懸垂を行うことが重要です。

懸垂の回数が伸びない原因と効果的な改善策の総括

- 懸垂の回数が伸びない主な原因は筋力不足、フォームの乱れ、回復不足など

- 広背筋や上腕二頭筋の強化が回数アップの鍵

- 正しいフォームを意識し、無駄な動きを減らすことが重要

- 反動を使わず、広背筋を意識した引き上げが効果的

- 5回できるだけでも一定の筋力があり、十分すごいレベル

- 体重70kgの人の平均的な懸垂回数は筋トレ歴によって異なる

- 懸垂10回以上できると一般的に「すごい」と評価される

- 30回の懸垂は競技レベルに達している証拠

- ネガティブ懸垂や補助付き懸垂が回数アップに効果的

- 毎日懸垂を行うよりも適度な頻度で継続することが重要

- 筋肥大と筋持久力のバランスが懸垂の回数向上につながる

- 握力や体幹の強化も懸垂のパフォーマンスを向上させる

- 正しいグリップを選ぶことで懸垂の効率が変わる

- 初心者は週3~4回のトレーニングで無理なく回数を増やせる

- フォームを安定させ、継続的なトレーニングを行うことが回数アップの近道