筋トレ道場・イメージ

自宅で手軽にトレーニングができる懸垂バーは非常に便利なアイテムですが、「懸垂 バー ドア 枠 壊れる」と検索している方は、設置による家へのダメージを心配しているのではないでしょうか。特に、ドア枠や壁に傷や歪みができてしまうと後悔してしまいます。しかし、適切な壁 補強や当て木を使用することで、負担を軽減しながら安全に使うことができます。さらに、突っ張り おすすめ商品を選ぶことで、取り付けや安定性の面でも安心感が増します。

ただ、懸垂バーには便利さだけでなくデメリットも存在するため、正しい知識を持つことが重要です。毎日やるべきですか?何日おきにするのがいいですか?といった頻度についての疑問や、継続することで体はどう変わる?と気になる方もいるでしょう。さらに、懸垂は体に良いですか?といった基本的な疑問もあります。

この記事では、懸垂バーでドア枠を傷つけない取り付け方法や、設置時の注意点、選び方、補強のポイントを詳しく解説していきます。正しい使い方を知ることで、家を守りながら効率的にトレーニングを続けることができますので、ぜひ参考にしてみてください。

記事のポイント

- 懸垂バーでドア枠が壊れる原因と対策

- 壁 補強や当て木を使った正しい設置方法

- 傷つけないための取り付けコツや注意点

- 突っ張り おすすめ商品や使用時のデメリット

懸垂バーでドアの枠が壊れる心配への対策

自宅で手軽にトレーニングできる懸垂バーはとても便利ですが、「ドア枠が壊れるのではないか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。実際に、設置方法や使い方を間違えると、ドア枠や壁に負担がかかり、傷や歪みが生じることもあります。

しかし、正しい選び方と設置方法、そして補強対策を行えば、ドア枠が壊れるリスクは最小限に抑えることができます。今回は、懸垂バーでドア枠を壊さないためのポイントやおすすめアイテム、注意すべき点について詳しく解説していきます。

これから安心してトレーニングを続けたい方は、ぜひ最後までお読みください。

- 壁の補強は本当に必要?

- ドア枠を守る当て木の使い方

- おすすめ商品5選

- 傷つけない取り付け方のコツ

- 懸垂 バーのデメリットと注意点

壁の補強は本当に必要?

筋トレ道場・イメージ

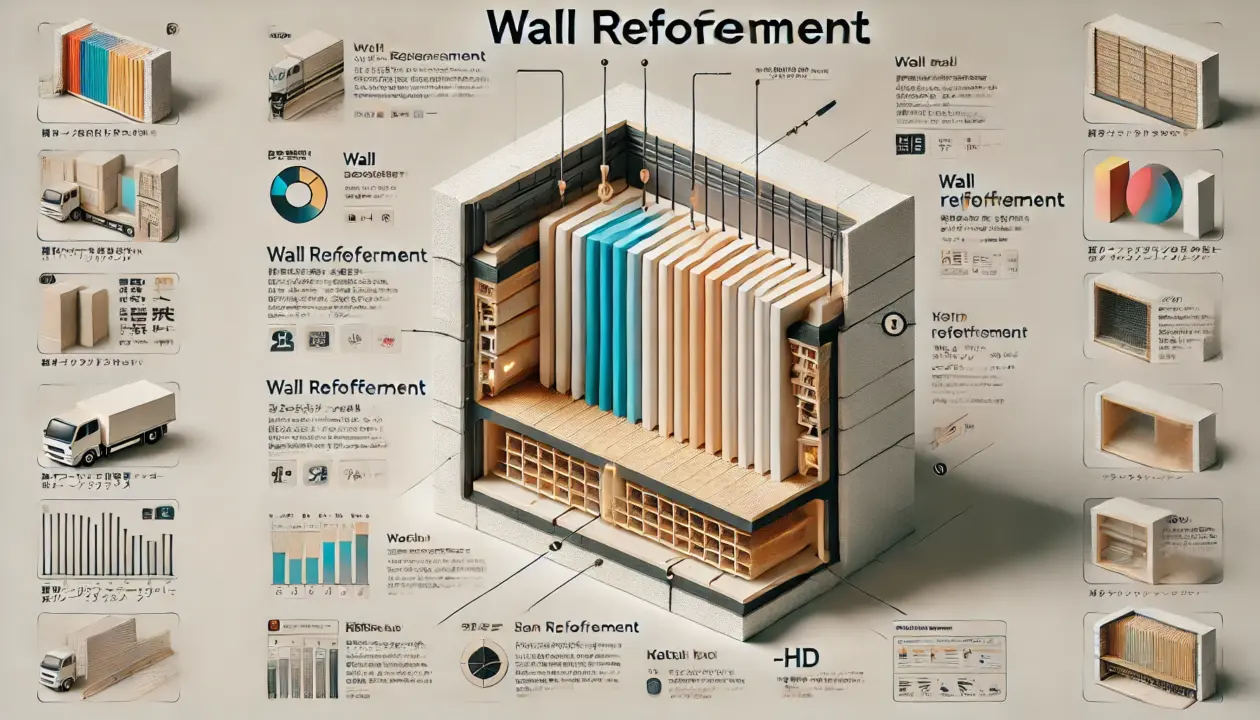

自宅のドア枠や壁に懸垂バーを取り付ける場合、壁補強が必要かどうかは非常に気になるポイントです。結論から言えば、設置場所や使用頻度によっては壁補強が必要です。特に、頻繁に使う場合や体重が重めの方がトレーニングを行う場合は、壁や枠への負担が大きくなります。そのまま設置すると、ひび割れやゆがみが発生する恐れがあります。

壁補強が必要になる理由は、ドア枠や壁は本来、荷重を一点に集中させるような使用を想定して作られていないからです。懸垂は自身の体重をバーにかける運動ですので、支える側としては相当な耐久力が必要となります。特に築年数が古い家や、賃貸住宅では補強なしで使うと損傷リスクが高まります。

例えば、石膏ボード壁の場合はそのままでは負担に耐えきれないため、必ずベニヤ板を裏側に貼ってから設置することをおすすめします。また、木製のドア枠でも内部が空洞になっているケースが多く、表面だけで支えると破損につながります。こういった場合も、あらかじめ補強材を使って強度を高めておくと安心です。

とはいえ、すべてのケースで大掛かりな補強工事が必要なわけではありません。体重が軽い方や、使用頻度が少ない場合は、補強なしでも十分な場合があります。ただし、「たまに使うから大丈夫」と油断するよりも、念のため補強を検討しておく方が長期的に見て安全です。少なくとも、耐荷重を大幅に超える使い方は避け、メーカーの指示に従うようにしてください。

このように、壁補強の必要性は環境や使い方次第ですが、不安を感じる場合は、早めに補強対策を行うことが後悔しない選択です。

ドア枠を守る当て木の使い方

筋トレ道場・イメージ

ドア枠を傷つけずに懸垂バーを使うために効果的な方法の一つが「当て木」です。当て木を正しく使うことで、ドア枠にかかる負担を分散でき、変形やひび割れを防ぐことができます。

当て木を使う場合、まずポイントとなるのは厚みと素材です。3センチ程度の厚みがあり、硬くて割れにくい木材を選びましょう。ホームセンターなどで購入できる桧や杉材がおすすめです。そして、ドア枠と懸垂バーの設置部分に直接当て木を挟み込む形で取り付けます。

このとき、当て木は単に置くだけではなく、滑り止めシートを下に敷くとさらに安定性が高まります。また、木材の表面を軽くヤスリがけしておくと滑りにくくなり、より安心です。当て木を使うことで荷重が面全体に分散され、ドア枠が局所的に傷むリスクが大きく減少します。

さらに、当て木のサイズは懸垂バーの設置部分よりも大きめに用意すると効果的です。横幅を広く取ることで、バーが動いても広範囲で衝撃を吸収できます。例えば、60センチほどの長さで厚めの木を使うと、安定感が抜群です。

ただし注意点として、当て木自体もずれることがありますので、定期的に位置や状態を確認し、割れや劣化があれば早めに交換してください。特に湿気が多い環境では木材が反ることがあるため、保管にも気をつける必要があります。

このように、正しい当て木の使い方を知っておけば、ドア枠を保護しながら安心して懸垂トレーニングが行えるようになります。

おすすめ商品5選

筋トレ道場・イメージ

懸垂バーを安心して設置するなら、強度と安定性のある突っ張りタイプの商品を選ぶことが大切です。ここでは、実際に評判が高く、安全性が評価されている突っ張りタイプのおすすめ商品を5つご紹介します。

-

【WASAI 懸垂バー】

耐荷重150kgの高強度モデルです。滑り止め加工が施されており、ドア枠や壁を傷つけにくい設計となっています。調整も簡単で、女性でも設置しやすい点が魅力です。 -

【GronG(グロング) ドアジム】

工具不要で取り付けできる便利な商品です。横幅調整ができ、突っ張り部分がしっかりとゴム素材で保護されているため、壁への負担が少なく済みます。 -

【BARWING 懸垂バー】

プロ仕様並みの高耐久モデルです。強固なロック機構がついており、使用中に緩む心配がありません。さらに、当て板が付属しており、ドア枠保護にも配慮されています。 -

【WASAI 突っ張りマルチバー】

懸垂だけでなく、腹筋やストレッチにも使える多機能モデルです。耐荷重は最大200kgで、重量級の方でも安心して使用できます。設置部分には傷防止パッドが装備されているので賃貸住宅にもおすすめです。 -

【TARZAN ドア枠用チンニングバー】

軽量かつ高強度設計が特徴です。取り外しが簡単で、使わないときはコンパクトに収納できます。滑り止め加工とクッション材がついているため、壁やドア枠への負担が最小限で済みます。

このように、各商品は耐久性・設置のしやすさ・保護機能などに違いがあります。用途や使用頻度、自宅の環境に合わせて選ぶことで、安全に長く懸垂トレーニングを続けることができます。

傷つけない取り付け方のコツ

筋トレ道場・イメージ

懸垂バーを取り付ける際に、ドア枠や壁を傷つけないことはとても重要です。正しい方法を知っておくことで、住まいを傷めず安心してトレーニングができます。まず最初に気をつけたいのは、取り付け前に設置面をきれいに掃除することです。ホコリや汚れがあると滑りやすくなり、バーの安定性が低下します。

さらに、滑り止めシートや保護パッドを使用することも有効です。ホームセンターやネットショップで販売されている滑り止めマットを当て木やドア枠との間に挟むと、設置面が安定し傷もつきにくくなります。特にゴム素材やクッション性のあるものがおすすめです。

取り付け時は、力任せに締め付けすぎないこともポイントです。強く締めすぎるとドア枠や壁に圧力がかかりすぎ、ひび割れや変形につながります。適切な力加減で少しずつ固定し、最後に手で揺らして安定感を確認しましょう。

また、当て木を使う場合は、木材の角を丸く削っておくと傷防止に効果的です。角が尖っていると、それだけでドア枠に食い込み跡が残る原因になります。こうした細かい配慮も大切です。

最後に、定期的な確認も忘れないようにしましょう。取り付け後は使用を重ねるうちにわずかなズレや緩みが発生します。そのまま放置すると壁やドア枠に傷がつくだけでなく事故にもつながりかねません。月に一度は緩みや変形がないか点検し、必要に応じて調整しましょう。このように、ちょっとした手間を惜しまなければ、傷を防ぎながら安心して使用できます。

懸垂 バーのデメリットと注意点

筋トレ道場・イメージ

懸垂バーは自宅で手軽にトレーニングできる便利なアイテムですが、デメリットや注意点もありますので事前に把握しておくことが大切です。まず挙げられるのは設置場所の制限です。ドア枠や壁に取り付けるタイプは場所を選ぶ必要があり、十分な強度がない場所では取り付けができません。また、無理に設置すると壁や枠を傷つけてしまう恐れがあります。

次に、使用時の音も気になるポイントです。懸垂中に体を引き上げたり降ろしたりする際、バーがきしんだり、壁に負荷がかかってミシミシと音が鳴ることがあります。特に集合住宅では周囲への配慮が必要となるため、防音マットなどで対策を行うことをおすすめします。

さらに、定期的なメンテナンスが必要である点もデメリットの一つです。突っ張り型は緩みやすいため、使用前に必ず固定状態をチェックする必要があります。これを怠ると、不意にバーが外れて落下し、ケガにつながる危険性があります。

もう一つ見落とされがちなのが、長期間使用していないと劣化が進むことです。ゴム部分が劣化したり、金属部分にサビが発生する場合もあります。保管環境に湿気が多い場所を選ぶと、このリスクが高まるため注意が必要です。

以上のようなデメリットはありますが、これらを理解した上で正しく使えば、安全に効果的なトレーニングを行うことが可能です。設置場所の強度確認やメンテナンス、静音対策を徹底することが、長く快適に懸垂バーを使うコツと言えるでしょう。

懸垂バーでドアの枠が壊れる場合の予防法

自宅で懸垂バーを使う際に、多くの人が気になるのは「ドアの枠が壊れないか」という点です。実際に、誤った設置方法や過度な負荷によって、枠が歪んだりひび割れたりするケースも少なくありません。しかし、正しい使い方と適切な予防策を知っておけば、そうしたリスクは大きく軽減できます。ここでは、ドア枠を守りながら安心してトレーニングを継続するためのポイントや具体的な方法をわかりやすくご紹介していきます。

- 毎日やるべきですか?何日おき?

- 懸垂で体はどう変わる?

- 懸垂は体に良いですか?効果を解説

- 強度不足なら床置きタイプも検討

- 取り外し時の注意点と保管方法

毎日やるべきですか?何日おき?

筋トレ道場・イメージ

懸垂は非常に効果的な自重トレーニングですが、毎日やるべきかどうかは目的や体力レベルによって変わります。無理をすると筋肉疲労や関節への負担につながるため注意が必要です。筋肉はトレーニング後に休息を取ることで回復し、強くなっていきます。この回復期間を無視してしまうと、筋肉が成長するどころか逆に弱くなってしまう可能性もあるのです。

一般的には、初心者や筋トレを始めたばかりの方であれば、2日から3日おきの頻度が理想です。例えば、月・木・土のように間隔を空けて実施することで、筋肉の回復と成長を両立できます。中・上級者であっても、筋肉痛が残っている場合は無理をせず休養を取りましょう。

もし「毎日やりたい」と考えている場合は、低負荷で短時間に抑えたトレーニングを取り入れる方法もあります。例えば、限界まで追い込むのではなく、軽めに5回ほど行うといったやり方です。これにより、フォームを維持した練習や習慣化の目的で行うことができます。

また、睡眠や栄養も筋肉の成長にとって非常に重要です。どれだけトレーニングを積んでも、睡眠不足や栄養不足では体はうまく回復しません。このように考えると、適切な間隔を空けて行い、休養とセットで取り組むことが最も効果的です。

懸垂で体はどう変わる?

筋トレ道場・イメージ

懸垂を継続すると、見た目にもわかるほど体は引き締まります。特に背中、肩、腕の筋肉がバランスよく発達し、逆三角形の体型を目指せます。これまで運動習慣がなかった人であっても、数週間から数ヶ月続ければ、肩甲骨まわりが引き締まり、後ろ姿が大きく変化することに驚くかもしれません。

まず目に見えて変わるのは、広背筋の発達です。広背筋が広がることで、ウエストが相対的に細く見えるようになります。また、上腕二頭筋や上腕三頭筋も強化されるため、たくましい腕を手に入れることができます。さらに、前腕の筋肉や握力も自然に鍛えられ、物を持ち上げる動作や日常生活での動きが楽に感じられるようになります。

もう一つ注目したい変化は姿勢改善です。懸垂では正しい姿勢を保ちながら上体を引き上げるため、自然と猫背が改善されやすくなります。これにより見た目が美しくなるだけでなく、腰痛や肩こりの予防にもつながります。

ただし、変化を実感するまでには一定の時間が必要です。数回やっただけでは目に見える成果は出ませんが、継続することで確実に体は応えてくれます。毎日の生活の中に取り入れ、無理なく続けることがポイントです。

懸垂は体に良いですか?効果を解説

![]()

懸垂は体に良いトレーニングのひとつとして、多くの人に推奨されています。その理由は、全身の筋力をバランス良く鍛えられることにあります。特に上半身の筋肉、広背筋・僧帽筋・上腕筋・腹筋などが総合的に強化されるため、日常生活で感じる疲労を軽減できます。

もうひとつ注目したいのは、懸垂によって姿勢が改善される点です。背筋が伸び、胸が開くような姿勢が自然と身につくため、猫背や肩こりに悩んでいる人にもおすすめです。さらに、呼吸も深くなりやすくなるので、自律神経が整いやすくなるメリットも期待できます。

ダイエット面でも懸垂は有効です。自重トレーニングは基礎代謝を高める効果があるため、脂肪燃焼しやすい体を作れます。体重が重い方は最初こそ負担が大きいかもしれませんが、少しずつ回数を増やしていけば無理なく続けられるようになります。

一方で注意したいのは、誤ったフォームで行うと逆効果になることです。肩をすくめたり、勢いに頼って体を引き上げると関節に負担がかかります。このため、フォームを崩さずゆっくりと動作を行うことが重要です。

このように、懸垂は全身のバランスを整え、健康的な体作りに大いに役立つ運動と言えるでしょう。無理なく自分のペースで取り入れれば、筋力アップだけでなく姿勢改善や体調維持にも効果を発揮します。

強度不足なら床置きタイプも検討

筋トレ道場・イメージ

ドア枠に取り付けるタイプの懸垂バーは手軽で人気ですが、どうしても強度に不安を感じる場合もあります。特に築年数が経っている住宅や、賃貸物件で枠自体が細い場合には、無理に突っ張り式を選ぶのはおすすめできません。そのようなときには、床置きタイプの懸垂スタンドを検討するのが安全です。

床置きタイプは、壁やドア枠を使わずに自立して設置できるため、住環境を傷つける心配がありません。さらに耐荷重性能も高く、90kg以上に対応しているものが多いため、体重が重めの方や負荷をかけたトレーニングを行いたい方にも安心です。また、バーの高さ調整ができるモデルであれば、家族全員が自分に合った高さで使用できるというメリットもあります。

ただし、床置きタイプは設置スペースを確保する必要があります。少なくとも畳一畳分ほどのスペースは必要になるので、リビングやトレーニングルームなど設置場所を事前に確認しましょう。また、床が傷つくことを防ぐため、ラバーマットを敷くのも有効です。

実際に使用してみると、安定感が高いためフォームに集中でき、より効率的なトレーニングが可能です。もしドア枠や壁の強度に少しでも不安を感じている場合は、最初から床置きタイプを選ぶほうが後悔がありません。家の状況と自分のトレーニングスタイルに合わせて、無理のない選択をしましょう。

取り外し時の注意点と保管方法

筋トレ道場・イメージ

懸垂バーを使い終わった後に取り外す際は、いくつかの注意が必要です。無理に引っ張ったり、急に回転させたりすると、ドア枠や壁を傷つけてしまうリスクがあります。特に突っ張り式の場合は、緩める前にしっかりバーを支えながら少しずつ力を抜くようにすると安全です。

また、取り外したあとはバーをそのまま放置せず、きれいに拭き取って保管しましょう。手汗や皮脂が付着したまま放置すると、金属部分がサビやすくなります。乾いた布で拭いたあと、風通しの良い場所で保管することが基本です。湿度の高い場所や直射日光が当たる場所は避けてください。

保管場所としては、クローゼットやベッド下の収納スペースが適しています。スペースに余裕があれば、縦置きできるスタンドなどを利用すると、バーが倒れて傷つく心配もなくなります。もし分解できるモデルであれば、パーツごとにまとめて収納ボックスに入れておくと管理しやすいです。

ここで注意しておきたいのは、取り外した直後に誤って倒してしまうことです。足元に落とすとケガにつながるため、必ず周囲に物や人がいないことを確認して作業してください。こうした取り外し時の丁寧な扱いと正しい保管によって、バーを長持ちさせることができます。安全に使い続けるためにも、日頃から扱い方に気を配りましょう。

懸垂 バー ドア 枠 壊れる場合の総括

- 設置場所や体重により壁補強が必要

- 石膏ボード壁には裏側にベニヤ板を使う

- 空洞のある木製枠は補強材で強度を上げる

- 頻度が高い場合は早めに補強を検討

- 当て木は厚みと硬さを重視して選ぶ

- 滑り止めシート併用で安定感を高める

- 当て木は設置部分より大きめサイズが理想

- 突っ張りタイプは耐荷重と緩みに注意

- 保護パッドやクッション材は必須

- 取り付け前に掃除して滑りを防ぐ

- 無理な締め付けは枠を傷める原因

- 月1回の点検でズレや緩みを確認

- 床置きタイプは強度不足時に有効

- 取り外しはゆっくり力を抜く

- 保管は湿気を避け風通しの良い場所が最適