筋トレ道場・イメージ

「懸垂だけで鍛えた体」と検索している人に向けた記事です。女性でも自宅で取り組めるシンプルなトレーニングとして、懸垂は高い人気があります。しかし「本当に懸垂だけで十分に鍛えられるのか」「どんなビフォーアフターが見られるのか」と気になる方も多いはずです。スクワットと懸垂だけで理想の体型を作ることは可能なのか、懸垂の効果はどれほどすごいのか、そして継続した場合の体の変化についても解説します。また、ムキムキになりすぎないか心配な方や「体重70kgで懸垂できる回数は?」と疑問を抱く方にもわかりやすく説明します。さらに「毎日懸垂はだめですか?」という疑問に対する注意点や、負荷調整・バリエーション方法まで網羅。懸垂だけで鍛えた体を目指す全ての人に役立つ情報をお届けします。

記事のポイント

- 筋肉の変化とビフォーアフター

- 懸垂の効果と注意点

- 理想体型の作り方

- 継続と負荷調整

懸垂だけで鍛えた体の魅力と効果

ここでは、懸垂だけで鍛えた体について詳しく解説します。

懸垂は、自重トレーニングの中でも非常に効果が高く、正しく取り組めば上半身全体を効率よく鍛えることができます。

ジムに通う時間がない方や、自宅で手軽に筋トレを始めたい方にとっても、懸垂は理想的な種目です。

ただし「本当に懸垂だけで理想的な体になれるのか?」と疑問に感じる方もいるでしょう。

今回は、そんな不安を解消するために、懸垂だけで得られるメリットや体の変化についてわかりやすく説明していきます。

- 懸垂だけで鍛えた体のビフォーアフター

- 懸垂だけで鍛えるだけで十分なのか

- スクワットと懸垂だけで作る理想体型

- 懸垂の効果はすごい!鍛えられる筋肉とは

- 半年続けた場合の体の変化

懸垂だけで鍛えた体のビフォーアフター

筋トレ道場・イメージ

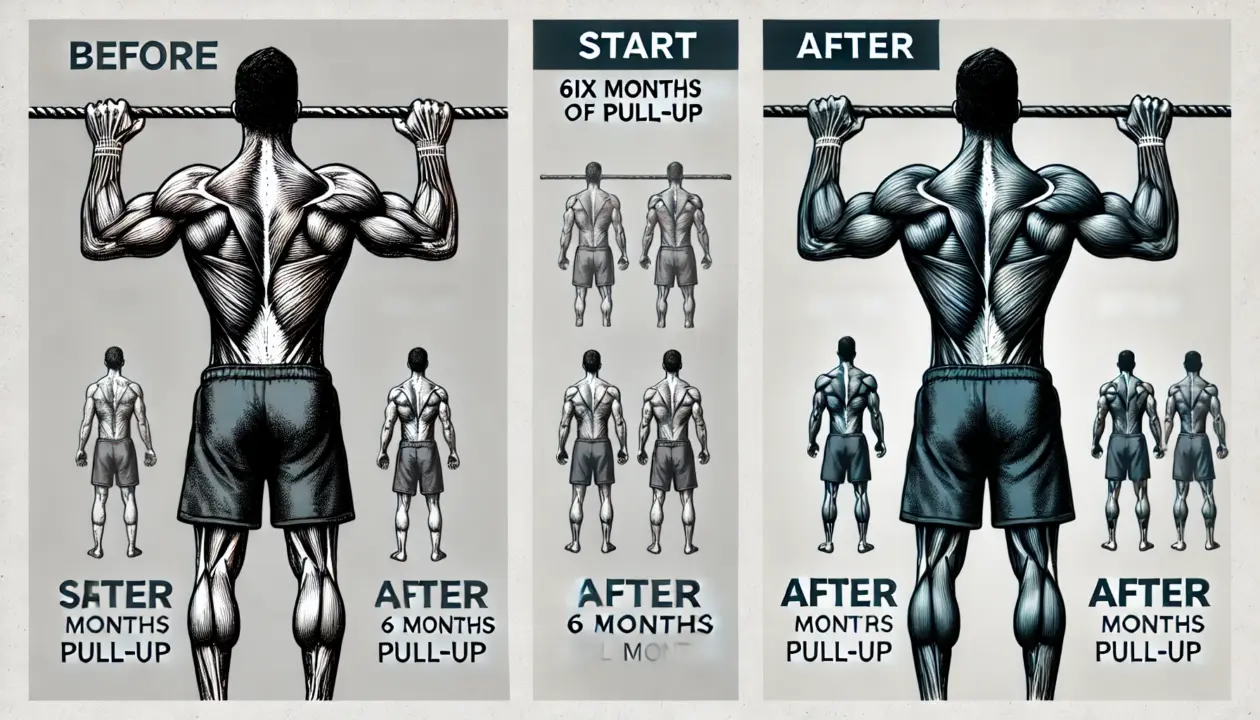

懸垂だけで体を鍛えた場合、ビフォーアフターでどのような変化が起こるのかは多くの人が気になるポイントです。実際に続けることで、背中の広がりや肩回りの厚みが出て、逆三角形のシルエットに近づいていきます。特に目立つのは、広背筋や大円筋が発達してくることで、後ろ姿が引き締まり、スタイル全体に力強さが生まれることです。

これには理由があります。懸垂は自分の体重を負荷として利用するため、筋肉への刺激が強く、筋肥大や引き締めに効果的です。腕を引き上げる際に広背筋や僧帽筋が大きく動き、同時に上腕二頭筋も鍛えられます。その結果、上半身全体にバランスの良い筋肉がつきやすいのです。

例えば、30日間にわたり毎日懸垂を継続した例では、肩まわりの筋肉が発達し、背中に広がりが出たというデータがあります。最初は弛んで見えた背中も、日を追うごとに引き締まり、筋肉の陰影がはっきりしてきます。一方で、体の厚みを出すには他の種目の補助が必要ですが、見た目の変化は懸垂だけでも十分に感じられるものです。

このように、ビフォーアフターを比較すると体型の変化は顕著です。ただ、個人差もあるため、継続期間や食事管理も大切です。筋肉の成長を妨げないよう、栄養バランスの取れた食事を心がけることも忘れないようにしましょう。

懸垂だけで鍛えるだけで十分なのか

筋トレ道場・イメージ

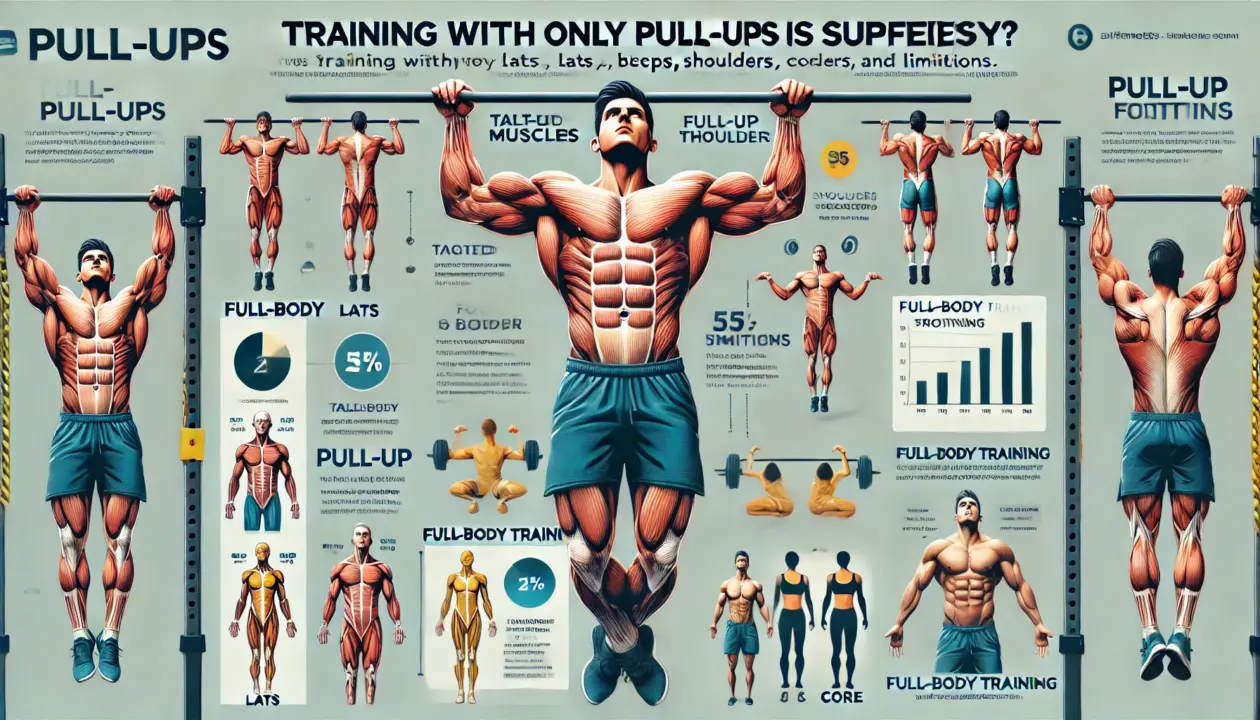

「懸垂だけで筋肉は十分鍛えられるのか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。結論から言えば、上半身を引き締め、逆三角形のシルエットを作る上では懸垂だけでも効果的です。広背筋や僧帽筋、上腕二頭筋などが同時に鍛えられ、特に背中の幅を広げる効果は非常に高いとされています。

しかし、注意点もあります。懸垂は主に「引く動作」に特化したトレーニングです。したがって、胸の筋肉や腹部、下半身といった「押す動作」や「支える動作」に関わる筋肉は鍛えにくい傾向があります。体をバランス良く鍛えるには、懸垂だけでなく他の種目も取り入れることが推奨されます。特に体の厚みを出したい場合、大胸筋を鍛える種目やローイング系のトレーニングが必要です。

例えば、懸垂だけを半年間続けた場合、肩や背中の形は大きく変わるものの、前面のボリュームが不足していると感じる人もいます。見た目のバランスを崩さないためには、ディップスやプッシュアップなどを加えると良いでしょう。

繰り返しますが、懸垂は非常に優れた筋トレ種目です。ただし、より完成度の高い体を目指す場合は、他の筋トレメニューと組み合わせることが大切です。特に体幹や下半身も含めた全身トレーニングの意識を持つことで、健康的かつバランスの良い体づくりにつながります。

スクワットと懸垂だけで作る理想体型

筋トレ道場・イメージ

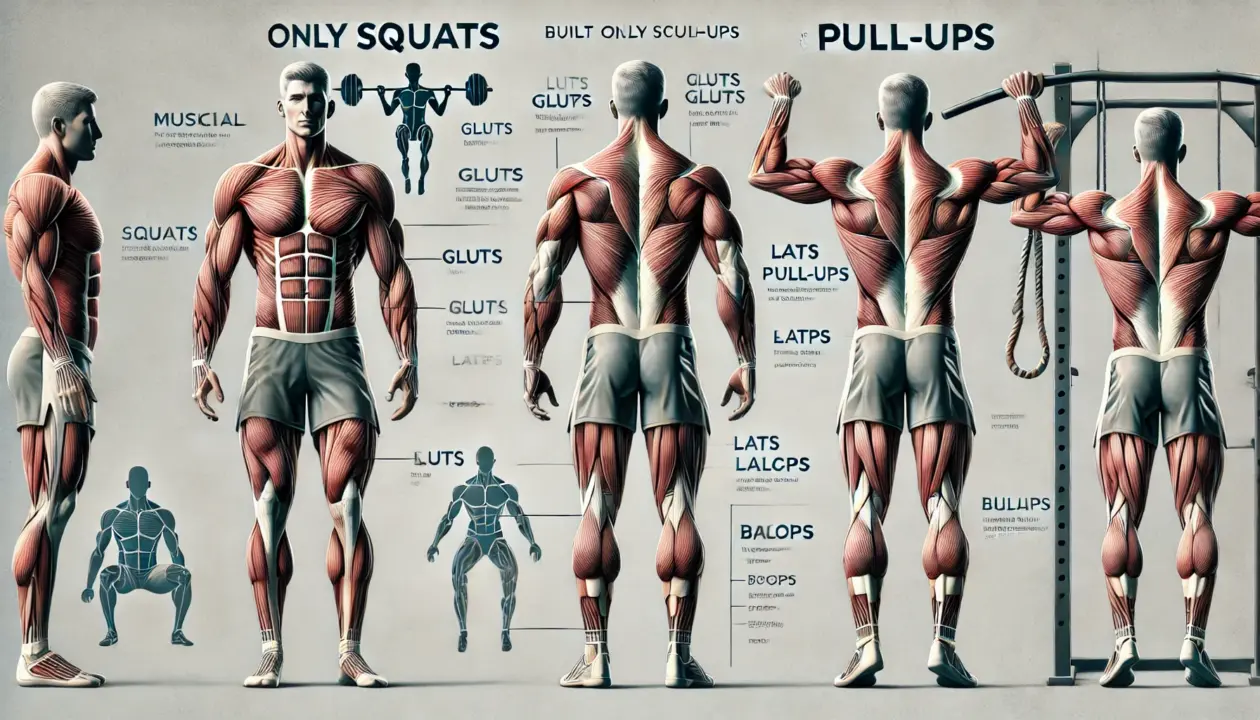

スクワットと懸垂だけで理想的な体型を目指すことは可能なのでしょうか。結論として、多くの人にとってこの2種目だけでもバランスの良い体型作りは現実的です。懸垂が上半身全体を強化し、スクワットが下半身と体幹を同時に鍛えるからです。上半身と下半身の両方を網羅できるため、シンプルながら非常に効果的な組み合わせといえます。

理由としては、懸垂は広背筋や僧帽筋、上腕二頭筋を中心に鍛えるのに対し、スクワットは大腿四頭筋、ハムストリングス、臀筋、さらに体幹までを刺激します。この2つの種目を組み合わせることで、体全体を大きく動かし、多くの筋肉を同時に刺激できます。その結果、筋肉量の増加や代謝アップも期待できます。

例えば、週3回のトレーニングで「懸垂+スクワット」をそれぞれ5セットずつ行うと、1カ月程度で体力や筋力に大きな変化を感じる人が多いです。下半身の筋肉量が増えることで基礎代謝が上がり、脂肪が落ちやすくなるメリットも得られます。

ただし、注意点もあります。両方とも負荷が高いトレーニングのため、フォームを誤るとケガにつながる恐れがあります。特にスクワットは腰への負担が大きいので、正しい姿勢を守ることが大切です。また、同じメニューを繰り返していると筋肉が慣れて成長が止まりやすくなります。時には回数や重量を調整し、バリエーションを取り入れることも必要です。

このように、スクワットと懸垂だけでも全身を効率的に鍛えられます。しかし、より理想の体型に近づくためには、定期的にトレーニング内容を見直し、食事管理や休息も含めてトータルで体作りに取り組むことが大切です。

懸垂の効果はすごい!鍛えられる筋肉とは

筋トレ道場・イメージ

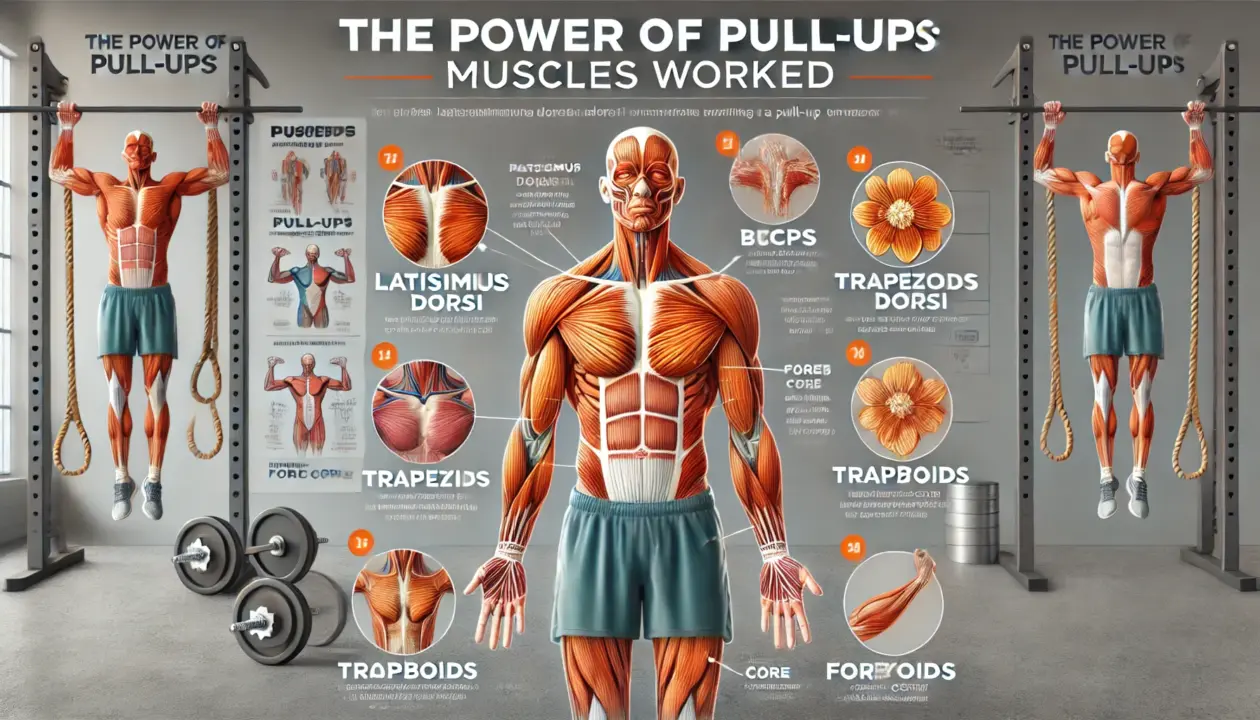

懸垂は、自重トレーニングの中でも特に高い負荷をかけられる種目であり、その効果は非常に大きいです。上半身を中心に複数の筋肉を同時に鍛えることができるため、限られた時間で効率よく体を鍛えたい方に向いています。

まず主に鍛えられる筋肉として挙げられるのが「広背筋」です。広背筋は背中の中で最も大きな筋肉で、ここを鍛えることで逆三角形の美しいラインが生まれます。広背筋は腕を引き寄せる動作に深く関わっており、懸垂を行うたびに強く刺激されます。

次に「僧帽筋」も大きく関与します。僧帽筋は首から肩、背中にかけて広がる筋肉で、上部・中部・下部と部位ごとに役割があります。特に中部と下部が発達すると、肩甲骨を引き下げて寄せる動きが強化され、姿勢改善にもつながります。

さらに「大円筋」や「三角筋後部」も懸垂でよく使われる筋肉です。大円筋は広背筋を補助する筋肉で、肩から背中のラインをより立体的に見せます。また、三角筋後部が発達すると後ろ姿の印象が大きく変わります。

最後に「上腕二頭筋」も忘れてはいけません。懸垂は単なる背中トレーニングと思われがちですが、実際は腕の力も大いに使います。逆手懸垂(チンアップ)では特に上腕二頭筋への負荷が高まり、力強い腕を作ることができます。

このように、懸垂一つで複数の筋肉に高い負荷を与えることができるのは、大きな魅力です。ただし、フォームが崩れると特定の筋肉に効かなくなることや、ケガの原因にもなります。正しいフォームを意識しながら取り組むことで、懸垂のすごい効果を最大限に活かせるでしょう。

半年続けた場合の体の変化

筋トレ道場・イメージ

懸垂を半年間継続した場合、体はどのように変わっていくのでしょうか。多くの人が想像以上の変化を実感できる期間です。半年続けることで、筋肉量が増えるだけでなく、シルエットも大きく変わります。

最初の1カ月は、筋力向上よりもフォーム習得と耐久力向上が中心です。慣れないうちは数回で限界を迎えることもありますが、継続することで次第に回数が伸びていきます。この時期は特に広背筋の張りや腕の太さが少しずつ変化し始める段階です。

3カ月を過ぎた頃になると、背中全体の筋肉が発達し、後ろ姿が引き締まって見えるようになります。肩回りの筋肉も徐々に盛り上がり始め、Tシャツを着たときに肩のラインが際立つようになることも珍しくありません。腹部にも自然に緊張感が出てきて、体幹の安定感が増してきます。

半年を迎えるころには、他人から「鍛えているね」と言われるような見た目になります。広背筋と大円筋が発達することで背中が広く見え、ウエストが細く強調されて逆三角形のラインが際立ちます。また、上腕二頭筋も発達し、腕全体に厚みが出ます。この頃には懸垂のバリエーションを取り入れる余裕もできるため、さらに筋肉を追い込むことができるようになります。

ただし注意点もあります。同じ負荷や回数でずっと続けていると筋肉が慣れてしまい、成長が停滞することがあります。こうした停滞期には、負荷を増やしたり、スローテンポで動作を行うなど工夫を加えることが必要です。半年という長期期間で成果を出すためには、トレーニング内容に変化をつける意識も大切です。

このように、半年間継続して懸垂に取り組むと、体型は大きく変わります。見た目の変化だけでなく、筋力や体幹の安定、姿勢の改善など多くのメリットが得られるので、無理なく続けていきましょう。

懸垂だけで鍛えた体を目指す注意点

ここでは、懸垂だけで鍛えた体を目指す際に知っておきたい注意点について解説します。

懸垂はシンプルで効果の高いトレーニングですが、正しい方法で行わなければ思うような成果が出ないこともあります。

また、無理な取り組み方を続けるとケガや筋肉の成長停滞につながる可能性もあります。

これから懸垂に挑戦する方や、すでに取り組んでいる方も、より効率的に結果を出すために注意すべきポイントをぜひ押さえておきましょう。

- ムキムキになりすぎないか心配な方へ

- 体重70kgで懸垂できる回数は?

- 毎日懸垂はだめですか?

- 負荷調整と飽きないバリエーション

- 他の筋トレと組み合わせてさらに効率UP

ムキムキになりすぎないか心配な方へ

筋トレ道場・イメージ

懸垂を始めようとする方の中には「ムキムキになりすぎるのでは?」と心配する方もいます。特に女性や細身の男性にとって、過度な筋肉量は理想とかけ離れてしまうこともあるでしょう。ですが安心してください。懸垂を続けることで急激にムキムキになることはありません。

筋肉が大きくなるためには、非常に高い負荷と適切な栄養管理が必要です。さらに、トレーニング頻度や量、食事内容まで計画的に管理しない限り、ボディビルダーのような体型になることは難しいものです。むしろ、懸垂は引き締まった上半身や、きれいなラインを作るために有効なトレーニングです。背中や肩の筋肉を鍛えることで、服を着たときにスタイルがよく見えるというメリットがあります。

例えば、週に2〜3回程度、正しいフォームで懸垂を行っていれば、自然に美しい筋肉がつき、引き締まった体つきが手に入ります。筋肥大を強く目指さない限り、極端に大きな筋肉は付きません。逆にムキムキになりたくても、相当なトレーニング量と食事管理が必要です。

このように、懸垂は心配するほど過度な筋肥大を引き起こすものではなく、健康的でバランスの取れた体づくりに役立ちます。安心して取り組んでみてください。

体重70kgで懸垂できる回数は?

筋トレ道場・イメージ

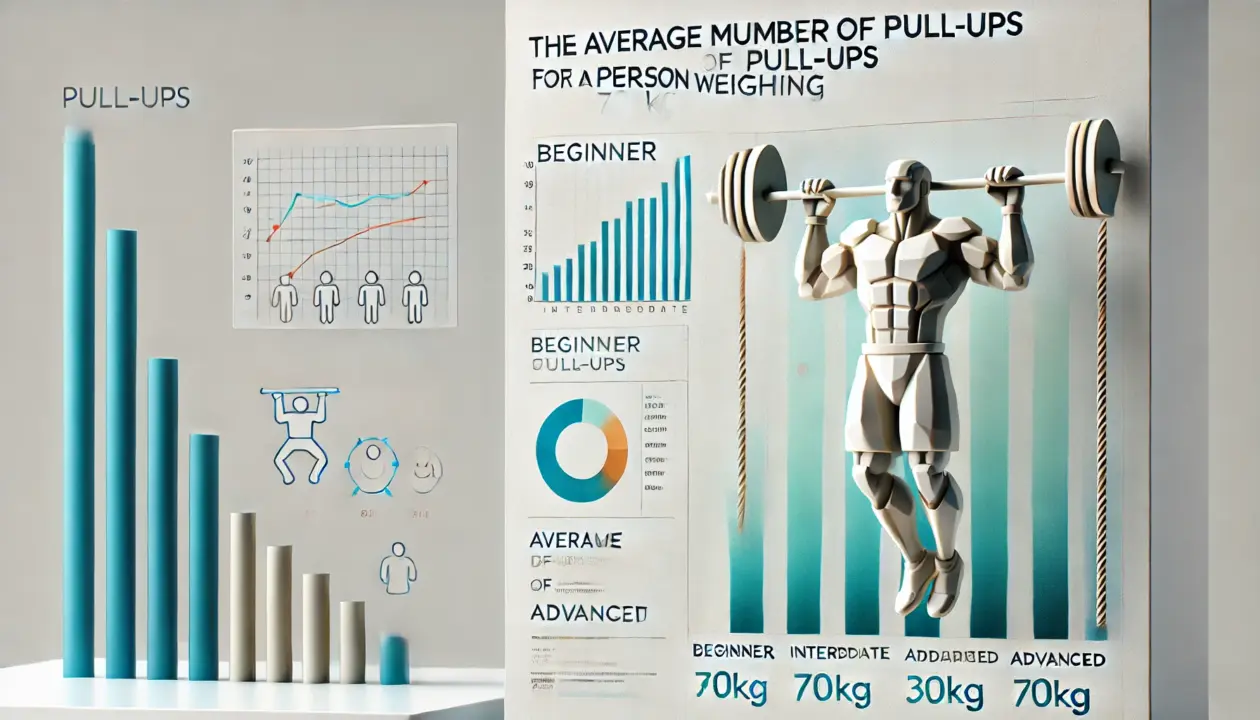

体重70kgの人が懸垂をどのくらいできるのかは、その人の筋力やトレーニング経験によって大きく異なります。平均的な筋力を持つ初心者の場合、最初は1〜3回程度が限界であることが多いです。一方、定期的にトレーニングを行っている方であれば、10回以上できることも珍しくありません。

懸垂は体重そのものが負荷となるトレーニングなので、70kgという重さを自分で持ち上げることになります。これに慣れるまでは回数をこなすのが難しく感じるでしょう。しかし、フォームを意識し、継続的に取り組めば確実に回数は伸びていきます。最初の目標としては、正しいフォームで5回を目指すと良いです。5回を安定してこなせるようになると、体幹や上半身全体の筋力がつき始めているサインです。

もし1回もできない場合は、斜め懸垂やネガティブ懸垂(ジャンプして体を上げ、ゆっくり下げる動作)からスタートすると良いでしょう。これにより必要な筋肉が段階的に鍛えられ、無理なく回数を増やせます。

おそらく、多くの人が「自分には無理」と感じますが、少しずつ負荷を調整しながら続けることが大切です。体重70kgの人でも、継続すれば10回以上こなせるようになりますので、焦らず取り組んでみてください。

毎日懸垂はだめですか?

筋トレ道場・イメージ

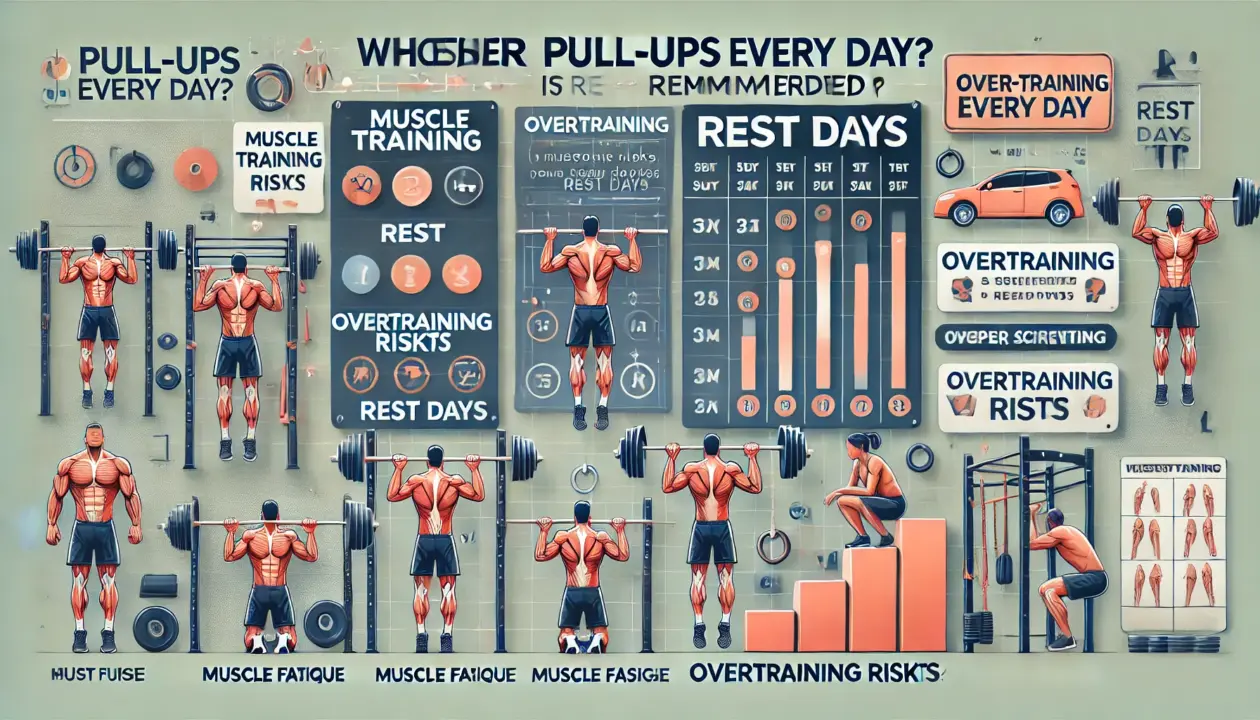

毎日懸垂をしても問題ないのかは、多くの人が抱く疑問です。体を早く鍛えたいからといって毎日行いたくなる気持ちはよくわかります。しかし、基本的に筋肉はトレーニング後の休息期間に成長するため、毎日懸垂を行うことはおすすめできません。

筋肉はトレーニングでダメージを受けた後、回復期間を経て強くなります。一般的に、筋肉の回復には48〜72時間かかるといわれています。この間に休息と栄養補給をしっかり行うことで、次回のトレーニング時により高いパフォーマンスが発揮できるようになります。毎日行うと、筋肉の回復が追いつかず、成長を妨げてしまう可能性があります。

例えば、週に3回程度の懸垂トレーニングを行い、他の日はストレッチや軽い有酸素運動で体を整えることが理想的です。疲労がたまった状態で無理にトレーニングを続けると、フォームが崩れやすくなり、肩や手首を痛める原因にもなります。

一方で、もし毎日続けたい場合は、強度を大幅に落とし、あくまで「軽い刺激」として取り組む方法もあります。ですが、この場合も週に1〜2回は完全休養日を設けると良いでしょう。

このように考えると、適切な休息を取りながら計画的に行うことが、体を効率良く成長させるコツです。焦らずに、筋肉の回復もトレーニングの一部だと意識して取り組んでみてください。

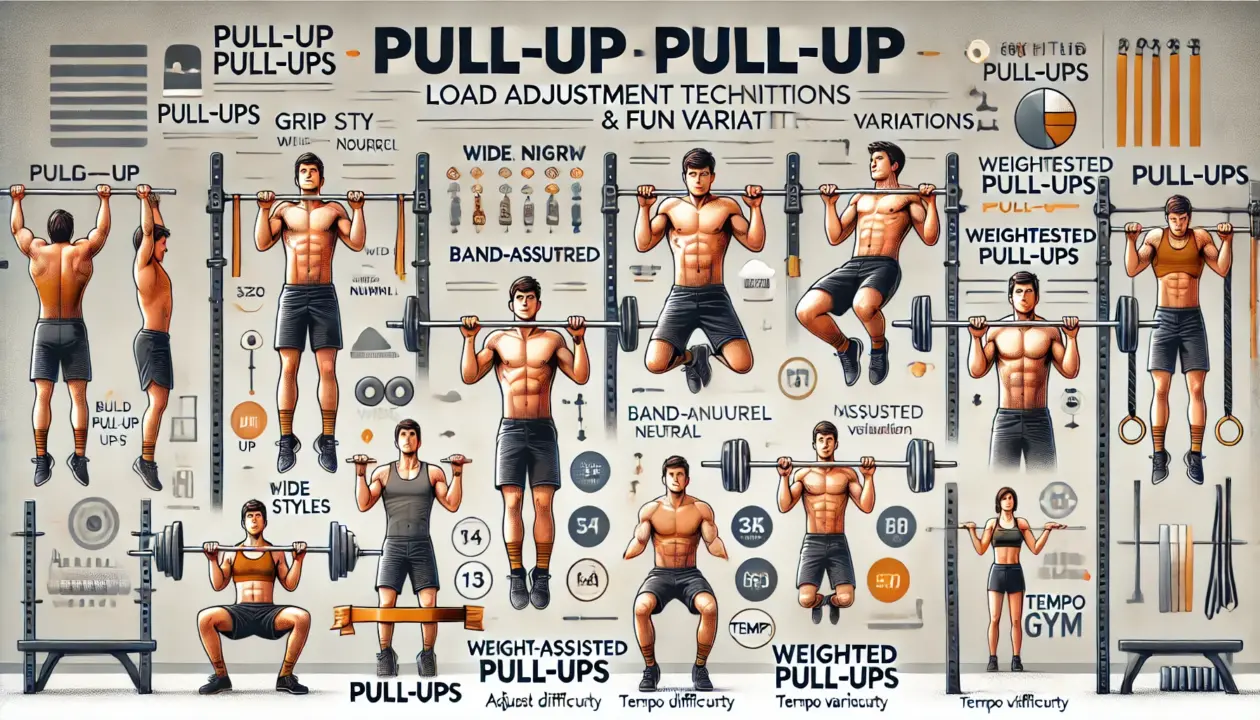

負荷調整と飽きないバリエーション

筋トレ道場・イメージ

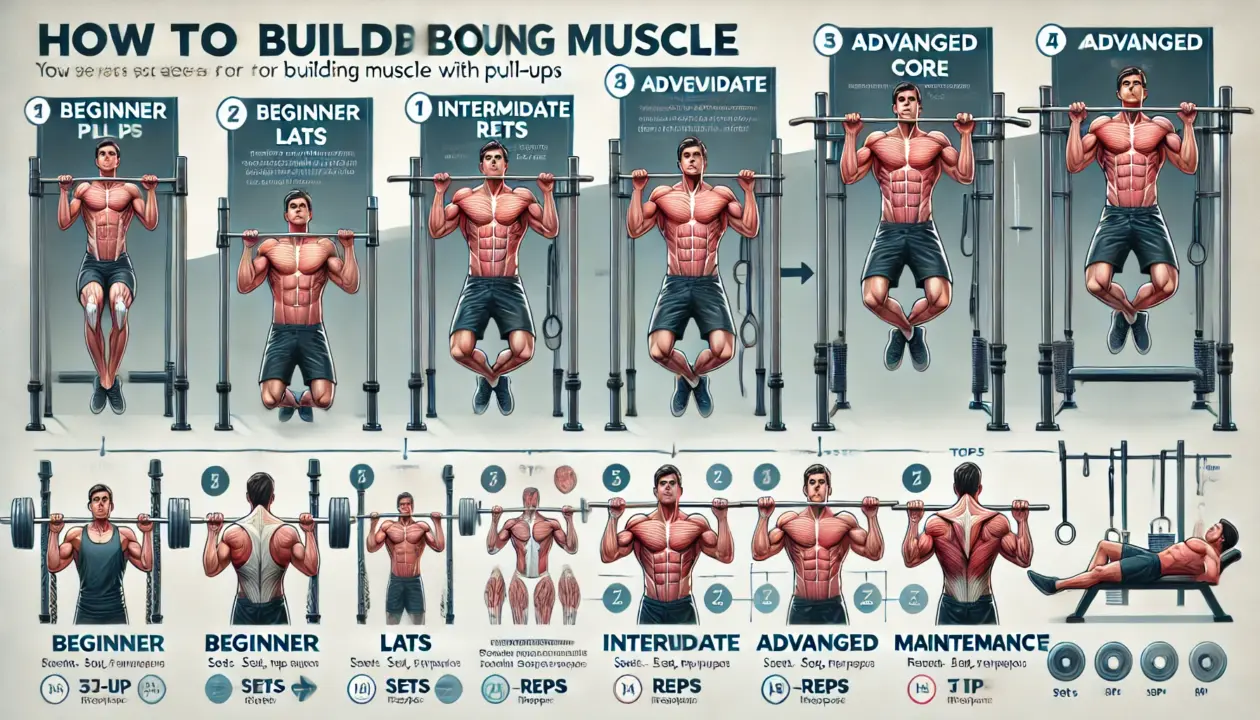

懸垂はシンプルなトレーニングですが、続けていると「負荷が足りなくなった」「飽きてしまった」と感じることがあります。こうしたときに大切なのが、負荷調整とバリエーションを取り入れることです。自分のレベルに合わせてトレーニング内容を変えることで、筋肉に新しい刺激を与え続けられます。

負荷調整は難しく思われがちですが、実際には簡単な工夫で対応可能です。初心者の場合は足を床につけて斜め懸垂から始めるのがおすすめです。慣れてきたら、自重でのフル懸垂に移行しましょう。さらに上級者になると、ウエイトベルトを使って体に追加の重りを装着することで、より高負荷でのトレーニングが可能です。

また、バリエーションを持たせることで、特定の筋肉に集中して刺激を与えることができます。例えば、順手で行うプルアップは広背筋に強く効きますが、逆手で行うチンアップは上腕二頭筋に負荷が集中します。さらに、L字懸垂を取り入れれば腹筋にも負荷がかかり、全身をバランスよく鍛えることができます。キッピングチンニングは反動を利用して行うため、筋持久力や体幹力を高めたいときに役立ちます。

このようにバリエーションを活用すれば、筋肉が慣れることを防ぎ、モチベーションの維持にもつながります。同じ動作の繰り返しでは退屈になりがちですが、鍛える部位や強度を変えることで常に新鮮な気持ちで取り組むことができるでしょう。定期的にメニューを見直し、目標に合わせて変化をつけることを意識してみてください。

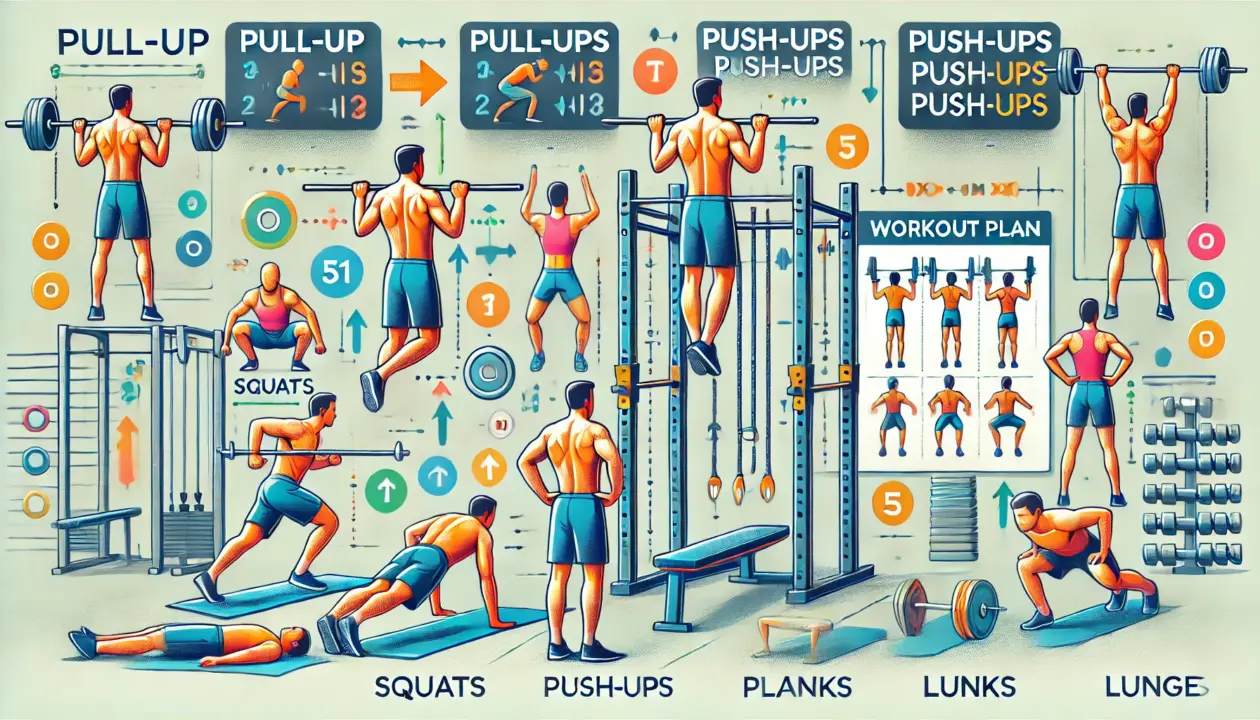

他の筋トレと組み合わせてさらに効率UP

筋トレ道場・イメージ

懸垂だけでも上半身をしっかり鍛えることはできますが、さらに理想の体型を目指すなら他の筋トレを組み合わせることがおすすめです。複数の種目を組み合わせることで、バランスよく筋肉を成長させ、全身のシルエットを整えることが可能になります。

例えば、懸垂では鍛えにくい胸の筋肉を補うなら「ディップス」が効果的です。ディップスは大胸筋下部を集中的に鍛えることができ、前側の厚みを増やしてくれるため、背中だけでなく胸元のボリュームも出て全体のバランスが良くなります。

さらに「デッドリフト」も取り入れると、背面全体に厚みが加わり、特に脊柱起立筋や僧帽筋中部が強化されます。これにより後ろ姿がさらに引き締まり、安定感のある体型に近づけます。デッドリフトは下半身にも強い刺激を与えるため、全身の代謝も上がりやすくなります。

もう一つおすすめなのが「サイドレイズ」です。これは三角筋の中部を鍛える種目で、肩を丸く大きく見せる効果があります。肩幅が広く見えることで、より逆三角形の体型が際立ちます。軽めのダンベルで正しいフォームを意識して行えば、短時間でもしっかり効果を得られます。

このように、懸垂と他の筋トレを組み合わせることで、筋肉を幅広く刺激でき、成長スピードも早まります。さらに見た目のバランスが整い、自信につながる体型に近づけるでしょう。トレーニング計画を立てる際は、全身のバランスを意識して複数の種目を取り入れてみてください。

総括: 懸垂だけで鍛えた体の総まとめ

- 上半身を効率的に鍛えられる

- 背中や肩の筋肉が大きく成長する

- 広背筋や大円筋が目立つ後ろ姿になる

- 逆三角形の体型を目指せる

- 懸垂だけでも見た目の変化は十分得られる

- 前面の厚みは他種目で補う必要がある

- スクワットと組み合わせると全身が整う

- 負荷調整で筋肉成長を止めにくくできる

- バリエーションで飽きずに続けやすい

- 半年間で他人に気づかれる変化が現れる

- ムキムキになりすぎる心配はほぼ不要

- 体重70kgでも段階的に回数を増やせる

- 毎日行うより休息を挟む方が成長しやすい

- 他の筋トレと組み合わせると効率が高まる

- 栄養管理や休養も重要な要素となる